自然に学ぶ研究事例

| 第76回 最終回 | 光合成微生物に学ぶ有用物の生産 |

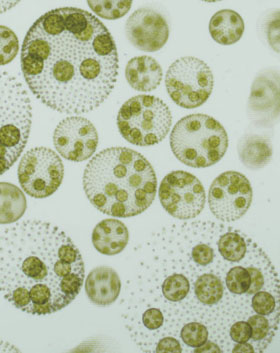

体細胞(小さな細胞)と生殖細胞(大きな細胞)の2種類の細胞からなる単純な多細胞生物。細胞と細胞の間は透明な細胞外マトリックス(糖タンパク質)によって埋められ、全体として1つの球状体を成している。この写真では、成熟した親(右下)のほか、ハッチングしたばかりの小さな幼生体が盛んに泳ぎ回っている姿を見ることができる。

光合成によって増殖するプランクトンの一種であるボルボックスは、通常は無性生殖で、親の体内の生殖細胞が分裂して幼生体ができます。そして、時期がくると幼生体は自ら、あるタンパク質分解酵素を分泌して親の身体を溶かし、ひよこが卵の殻から出るように、ハッチング(孵化)します。親は死んで世代交代が行われるのですが、このときすでに幼生体には子どもとなる予定の生殖細胞ができており、およそ2日間の周期でこのような増殖を繰り返します。

このハッチングのメカニズムを利用して、ボルボックスに、ホルモンなどの特定機能を有する有用タンパク質をつくらせて回収しようという、ユニークな研究があります。微生物に抗生物質をはじめ、さまざまな有用物をつくらせて回収する方法はすでに行われています。しかし、純粋な有用物を取り出すために微生物の細胞を破壊する必要があり、複雑な精製工程が必要となる場合が少なくありません。一方、細胞外にタンパク質(酵素)を分泌するボルボックスを使えば、培養液中に放出された生産物を容易に回収できると考えたのです。

ハッチング酵素(タンパク質分解酵素)の同定、アミノ酸配列の決定、遺伝子の単離、ハッチング酵素を分泌させる「細胞外分泌シグナル」のメカニズムを解明する研究などが、行われています。そして、この分泌シグナルをつないだ有用タンパク質をボルボックスで発現させ、培養液中で育種して回収する合成系の確立を目指した研究が進められているのです。

同様に光合成微生物であるシアノバクテリアを利用した、ビタミンなどの有用物質生産システムの研究も行われています。光エネルギーを利用して、二酸化炭素からさまざまな有機化合物をつくりだす光合成微生物工場が、近い将来、実現するのではないでしょうか?

|

白石 英秋 准教授 京都大学大学院 生命科学研究科 基礎研究の成果を、社会に役立つものに活かす |