自然に学ぶ研究事例

| 第97回 最終回 | 自己組織化に学ぶ光機能性材料の開発 |

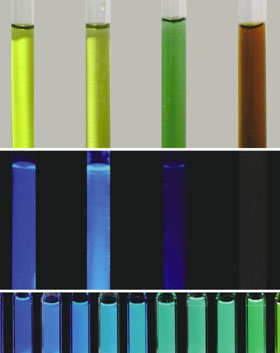

銅イオンを用いたナノカプセルを4種類の溶媒に溶かして可視光下で観察(写真上段)、それらに紫外光を照射すると青色に発光する(写真中段)。また、ボウル型分子(ナノボール)をさまざまな溶媒に溶かして紫外光を照射したもの(写真下段)。溶媒の種類により、ナノ構造体の発光色を制御できる。(試料作成および撮影:李稚鴎 博士研究員)

高性能な発光性材料の研究開発が活発に行われていますが、それらを比較的安価でシンプルな分子から、簡便にかつ大量に作製できる方法が求められています。そんな中、生体内のDNA二重らせんやタンパク質などに見られる、複数の分子が自発的に集合して三次元構造体を形成するメカニズム(自己組織化)に着目したユニークな研究があります。そのメカニズムを模倣して、有機分子と金属イオンを溶液中で混合するだけで組み上がる、発光性のナノカプセルの作製に挑んだのです。

試行錯誤の結果、従来の人工的な自己組織化で利用されてきた希少で高価な金属イオンを使わず、安価で生体内にも存在する亜鉛や銅イオンを用いても、約1ナノメートルのカプセル状構造体を作れることが明らかになりました。また、これらのナノカプセルは、紫外光の照射によって青色に強く発光しました。さらに、銅を含むナノカプセルは、溶媒の種類によってその色と発光の強度が変化し、発光のオン-オフが可能なので、外部環境に応答する発光センサーなどに応用できると期待されています。

この方法は、金属イオンと有機分子の可逆的な配位結合を利用しています。そのため、カプセル構造は室温で安定に保持していますが、高温にすると、その結合を一時的に切ることができます。この柔軟な結合の仕組みにより、カプセルの内部空間に種々の分子を取り込むことや放出することが簡単にできます。特に、パラジウムを利用したナノカプセルは、次世代の機能性ナノ材料として注目されるフラーレンC60を選択的に取り込むことが明らかになりました。

そして、発光性ナノカプセルの内部にさまざまな発光性分子を取り込ませることで、光機能の“積算(重ね合わせ)”による新規な発光性材料の開発も進められているのです。

|

吉沢道人 准教授 東京工業大学 資源化学研究所 三次元構造を極めて、ユニークな機能性ナノ材料を生み出す |