生物多様性への対応

(姿勢・考え方、リスクと機会)

企業活動にともなう生物多様性への影響の低減

積水化学グループの事業活動は、生物多様性における種や生態系サービス、生態系ヒエラルキーなど健全なバランスを保つための自然の叡智がもたらす数多くの自然の恵みを受けています。一方で生物多様性へ依存し、影響を与えています。このことを認識し、自然を価値あるもの、“自然資本”として捉え、利用による影響を把握します。自然資本に対する負の影響を減らし、正の影響を増やすような製品の創出や市場拡大、企業活動による取り組みを実践していきます。

当社グループは、限りある資源やエネルギーの効率的活用を推進し、温室効果ガスや有害化学物質などによる環境負荷の低減と汚染の防止に努めるとともに、製品を使っていただくお客様が生物多様性の保全に貢献できるよう製品の機能・サービスの向上に努めます 。

さまざまなステークホルダーと協働し、事業活動における環境配慮と貢献、世界各地での環境保全活動を通じて、活用する自然資本以上に自然資本に対してポジティブな影響を与えるリターンを行いながら、ネイチャーポジティブ※の実現に向けて生物多様性の保全と回復に取り組んでいきます。

- ネイチャーポジティブ:地球規模で生物多様性の毀損に歯止めをかけ、自然資本をむしろプラスに増やしていくこと

土地利用の考え方

当社グループは、保護地域(世界自然遺産、IUCNカテゴリーI, II, III、ラムサール条約湿地)の近隣では、原則として土地の利用、開発などによる転換は行いません。

グローバルバリューチェーン全体で事業活動による生物多様性へのインパクトを把握し、生物多様性の観点から重要と判断された地域においては、活動の見直し、最小化、回復、およびオフセット(代償)に努めていきます。

- 「生物多様性方針」と「生物多様性の行動指針」はこちらを参照

「SEKISUI環境サステナブルビジョン2050」に基づく生物多様性保全の取り組み

当社グループは、生物多様性が保全された地球の実現に貢献するために、環境長期ビジョン「SEKISUI環境サステナブルビジョン2050」※1に基づき、取り組みを行っています。

SDGsでも謳われているように、自然環境や社会環境の課題はそれぞれにつながっており、ひとつの課題の解決を目指すためには複数の課題を認識し、働きかけを考える必要があります。

今後、当社グループはステークホルダーとのパートナーシップを強化し、自然環境課題のみならず社会環境課題の解決を意識した活動への進化を目指します。これにより、自然資本だけでなく社会資本へのリターンにも貢献※2する活動を行い、ネイチャー・ポジティブな地球を実現していきたいと考えています。

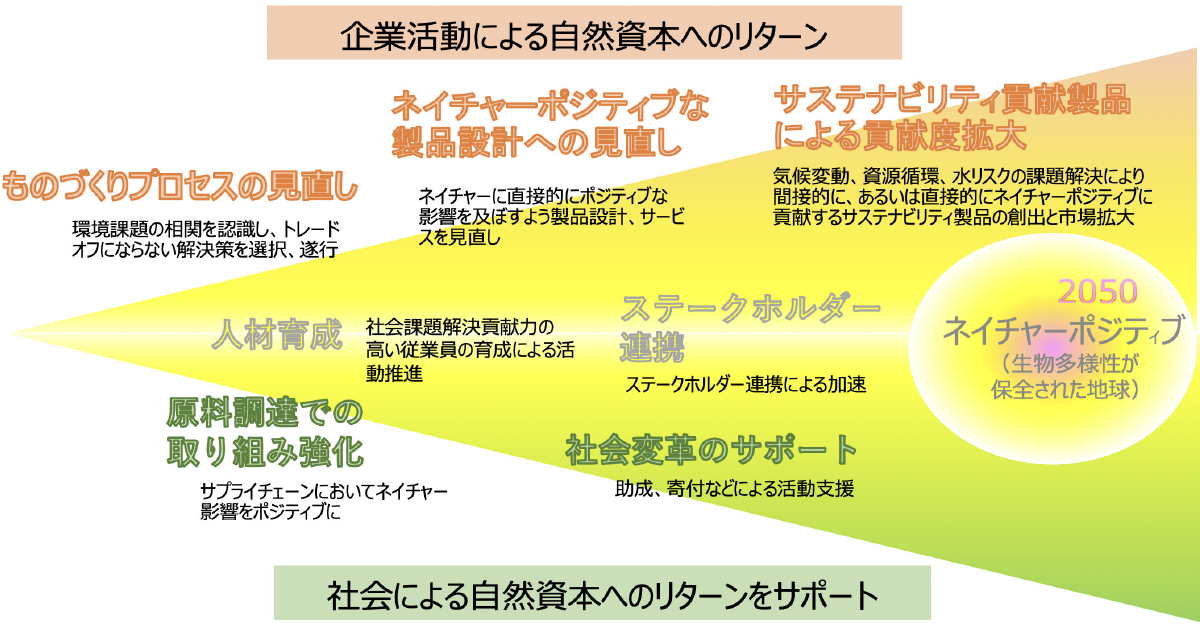

そのために、2050年までに重点化する取り組みのグランドデザインを、以下のように描いています。

- Out_E60

生物多様性のグランドデザイン

当社グループは、2050年の生物が保全された地球、ネイチャーポジティブを実現するために、企業活動による自然資本へのリターンの取り組みとして、以下を行います。

- ものづくりプロセスの見直し

- ネイチャーポジティブな製品設計への見直し

- サステナビリティ貢献製品による貢献度拡大

また、社会による自然資本へのリターンをサポートする取り組みとして、以下を行います。

- 原料調達での取り組み強化

- 社会変革のサポート

企業活動および社会での自然資本へのリターンを加速する取り組みとして、以下を行います。

- 人材育成

- ステークホルダー連携

リスクと機会

当社グループの生物多様性に対するリスクについては、地方分散と都市集中を対極に置いた一軸と、1.5℃未満と4℃以上を対極においた気候変動の緩和と加速の一軸の、二軸で想定される4つの社会シナリオを描きました。おのおのの社会におけるネイチャー側面の影響を検討し、その影響下で生じるリスクと機会の分析を行いました。

分析の結果、当社グループの生物多様性に対する重要なリスクとして、以下の項目を認識しています。

-

1.住宅事業における木材の原料調達段階に関わる生物多様性毀損リスク

[生態系影響]森林破壊から生物多様性への不の影響を懸念

[当社影響]評判リスク、調達リスクがある -

2.プラスチック成型加工事業における製品使用後の廃棄物段階において、不法投棄されたさいの海洋流出における生物多様性毀損リスク

[生態系影響]不法投棄による海上生態系への影響

[当社影響]評判リスクの可能性がある -

3.まちづくり事業における基盤となる土地の造成にさいしての土地改変に伴う生物多様性毀損リスク

[生態系影響]まちづくり醸成時に生きものの生息地が分断されるリスクがある

[当社影響]生息地を分断するとまちの魅力や持続性が低下し、評判リスクが低下する可能性がある -

4.東南アジアにおける気候変動影響による水災害の激甚化に伴う自社およびお客様の工場の製造、操業に及ぼすリスク

[生態系影響]災害により生態系バランスが破壊

[当社影響]物理リスクがある

また、認識したリスクについてLEAP分析の手法を用いて分析を行いました。分析結果に基づき、リスクを機会に転換できるよう、以下の取り組みを進めています。

-

1.持続可能な森林からの調達を行うことでリスクを回避し、60年以上の耐久性を有する住宅を安定的に供給可能にできます。そのような信頼をお客様に理解いただくことで、住宅販売の機会が拡大します。

-

2.プラスチック成型品が廃棄時に不法投棄されないような資源循環システムの確立を目指しています。新しい技術であるバイオリファイナリー(BR)技術(プラスチックを含め可燃ごみから微生物の力で化学品エタノールをつくる技術)を確立し、現在、社会実装に向けて10分の1スケールのパイロットプラントによる実証テストを行っています。資源循環システムを確立することで、不法投棄をなくし、プラスチック成型品の不法投棄による生態系影響や、既存製品の評判リスク低下を抑制できます。一方でリスク低減の解決策となる新しいイノベーションにより、新事業を展開するチャンスにつなげています。

-

3.対象地域においていきものの生息地が分断されることがないよう、地域固有種の植栽や啓発活動による地域住民の環境配慮意識を高めることで、生態系ブリッジを強化しています。強化した結果、当社グループにおけるまちづくり事業のモデルである“あさかリードタウン”において、ABINC-ADVANCE認証を取得しました。これによりまちづくり事業の生態系への配慮がまちの魅力につながり、リスクをチャンスに転換できました。

-

4.水インフラ基盤を強化する事業をアジア地域に拡大することが、リスクを低減し、チャンスになり得ます。

これまでの生物多様性への取り組みと今後

当社グループは、生物多様性への対応として以下の取り組みを推進してきました。

-

1.事業活動による生物多様性への影響評価と負荷低減

- 評価手法の開発と評価、負荷の削減

- 事業所のグリーン化(緑化やビオトープ作りの推進)

- 生物多様性に配慮した調達の推進

-

2.技術・製品の開発・普及

- 製品開発時に生物多様性評価の盛り込み

-

3.従業員の意識向上

- 全事業所での自然保護活動の実施

- 積水化学自然塾や自然保護活動の拡大

-

4.外部ステークホルダーとの対話・協同

- 自然に学ぶものづくり研究助成、同フォーラムの定期開催

- 経団連を通じたNPOの支援

-

5.情報発信

- 展示会への出展

- 次世代への教育提供(子ども自然塾、学校への出張授業)

- サステナビリティレポート、サイトレポート、Webサイトへの掲載

現中期計画からは、まずはすでに始動している環境課題の解決に関する取り組みを生物多様性(自然資本)への配慮を意識して活動していきます。さらに、現状把握を強化し、生物多様性に対してネガティブなインパクトが確認できた場合には、ネガティブな事項を軽減しながら、ネイチャー・ポジティブな結果につながる方策を見出し、実効性を上げていきたいと考えています。

そのためにも、現状把握のための指標も拡充していきます。

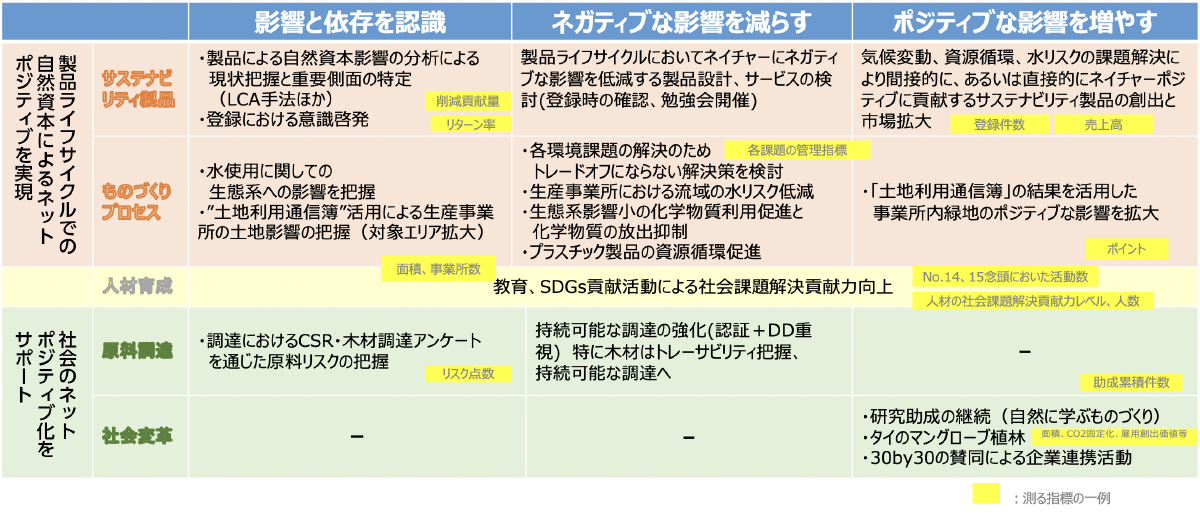

- Out_E61

現中期計画における生物多様性の取り組み

生物多様性に対する課題の推進体制

経営上のリスクとなり得る生物多様性に関する課題に関しては、取締役会の監督の下、リスクの大きさを認識し、適切な対応を検討し、実行する意思決定を行っています。

当社グループが生物多様性課題に与える影響を低減し、課題解決への貢献を拡大するための監督・執行体制は他の環境課題同様、環境経営推進体制にもとづいています。(こちらを参照)

自社工場建設時などの大規模な土地開発やM&Aなどで新たな土地を取得したさいには、自社の事業によって発生し得る大気・水域・土壌などへの環境影響評価を実施しています。この環境影響評価の中で、生物多様性へのインパクトについても確認を行っています。

リスク管理については、全社における重大リスクを特定し、グループ内で共有・管理するERM体制を構築しています。生物多様性課題に関するリスクについても、経営に重大な影響があると想定される他のリスクと合わせ、一元的に評価しています。生物多様性などの環境課題を含む、全社的および各組織のリスクについては、取締役会、サステナビリティ委員会、社内の経営会議、各分科会において共有、審議されています。

生物多様性(自然資本)に関するインパクト評価

積水化学グループは環境ビジョン2050において、“生物多様性が保全された地球”の実現を目指しています。そのため、生態系に関するネットポジティブの考え方を活用した取り組みを進めています。

環境ビジョンに対する進捗の度合いを確認するための統合指標としては、“SEKISUI環境サステナブルインデックス”を用いています。これにより、生物多様性全体へのインパクト度合いの評価ともいえる自然・社会資本へのリターン率を算出しています。

さらに今後は、この算出の内訳として、植物バイオマス(植物の一次生産)と生物多様性(生物の絶滅種数)への2側面の影響も把握し、モニタリングしていきます。

従来より、当社グループの事業において生物多様性に大きく負荷を与えるのは、原料の使用や化学物質の排出、販売した製品の廃棄であると認識しています。

インパクトを把握するためのLCAデータベースについても、近年、化学物質固有の影響が明確になることによって、化学物質の単位量当たりのインパクトが大きくなっています。

これらを踏まえ、改めて使用するデータベースを更新し、ベンチマークを再確認して、現中期計画の目標からはリターンの拡大に努めています。

植物(植物の一次生産)と生物多様性(生物種の絶滅速度)の2側面に関しても、おのおののリターン率を確認し、直接的なインパクトをポジティブにするための確認の指標とします。以下表はその推移です。いずれもまだ100%以上のリターン率にはなっていませんが、今後、気候変動や資源循環課題などの環境課題に取り組むことで、着実にネイチャー・ポジティブに向けて企業活動を推進していきます。

生物多様性および植物の一次生産へのリターン率の推移

| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 生物多様性 側面 | 38.3 | 39.4 | 43.1 | 40.8 | 49.7 | 38.0 | 30.5 |

| 植物バイオマス 側面 | 35.0 | 35.1 | 34.9 | 38.2 | 41.0 | 67.8 | 50.4 |

当社グループの原料の中で、生物多様性へのインパクトが大きいのは、バイオマス由来の紙、石油由来の材料です。

これらの負荷を軽減するためには、非化石資源についても持続可能性を意識した調達を強化することが重要です。これについては、資源循環方針でも掲げています。

原料の持続可能な調達を強化するため、サプライヤーマネジメントについても配慮すべき事項の見直しを行いました。ガイドをもとにサプライヤーと連携しながら、環境負荷および企業リスクの低減に向けた活動を進めています。

一方で生物多様性の保全に大きく貢献する製品には、鉱物、化石、森林資源の削減に寄与している製品などがあります。輸送時のエネルギー削減、耐久性向上や原料の転換などにより資源循環に寄与する製品などがあげられます。前者の例としてはKYDEX社の航空機や鉄道向けの製品、後者の例としては下水道管路更生用のSPR工法関連製品などがあります。

植物の一次生産に大きく貢献する製品としては、例えば地球温暖化を抑制する製品、廃棄物を削減可能な製品などがあります。

前者の例としてはセキスイハイムのソーラーパネル搭載住宅、後者の例としては従来よりも薄肉な紙芯の利用を可能にしたクラフトテープなどがあげられます。

これらの貢献を拡大するためには、脱炭素に資する製品・技術の開発や、販売した製品の廃棄物を削減し、循環を推進するようなサービス・技術の確立が重要です。サステナビリティ貢献製品の拡大によってこれを実現できるよう、取り組んでいます。

これからもネイチャーポジティブな企業活動を行うべく、これらのリターン率から方向性を検討しながらものづくりを推進していきます。

生物多様性への対応に関する目標

土地利用通信簿 評価点数

現中期目標(2023 ~ 2025) +3ポイント/3年間(2022年度比)

2023年度実績 +1.5ポイント(2022年度比)

2030年目標 全事業所で⽣態系配慮※推進

2050年目標 全事業所で⽣態系配慮の維持

-

⽣態系配慮:⽣物多様性の定量評価の向上

「自然に学ぶ」助成の継続とフォーラムの開催

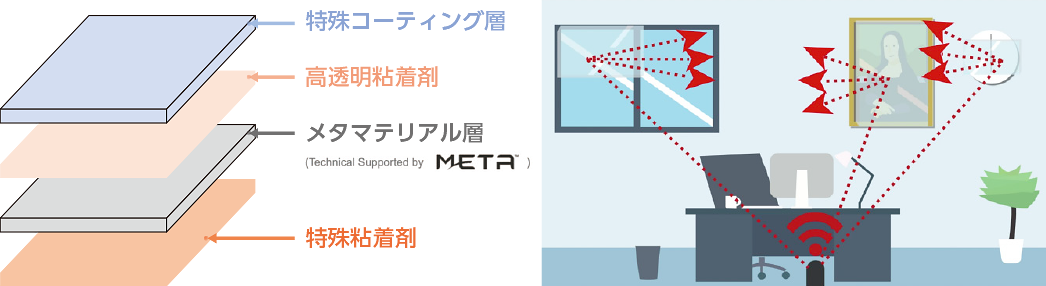

積水化学グループは、2002年より、“自然に学ぶ”ものづくりの助成を行い、研究者の成果を共有する場であるフォーラムを開催しています。これは、環境課題を含む社会課題解決のために有効なものづくりの考え方として“自然の叡智に学ぶ”ことが必要であると考え、バイオミミクリ※1技術の発展のために行っているものです。

基礎サイエンスは研究や支援に時間がかかりますが、“自然の叡智に学ぶ”ことで従来のエネルギー消費型の技術とは異なる根源的なイノベーションを生み出す可能性があると考えています。

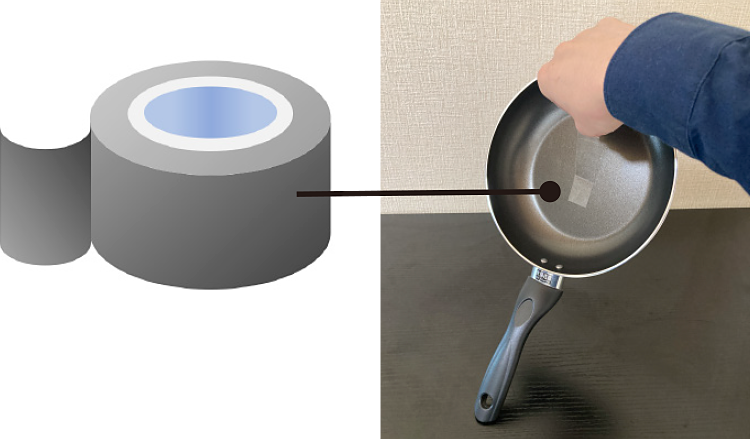

社外の研究者に対しては、この助成を行うことで、306件(2024年3月末時点累計)の技術育成を後押ししてきました。また、このような考え方を重要視した開発を進める中、以下のような技術や製品事例も出てきています(下図参照)。

- バイオミミクリ(生物模倣)とは、自然界の仕組みから学んだことを技術開発に活かすこと。生物を意味する「Bio」と模倣を意味する「Mimicry」を合体させた言葉。

- Out_E62

[次世代通信社会へ貢献]

モルフォ蝶の翅の輝きに学んだ“透明フレキシブル反射板フィルム”

- Out_E64

ムール貝の分泌物に学んだ“フッ素樹脂対応接着テープ”

- Out_E66

[健康寿命の延長(新型コロナウイルス対策にも)に貢献]

植物樹脂に学んだ“ウィルテイカー/アレルバスター”

- Out_E68

[気候変動の適応(ヒートアイランド現象対策)に貢献]

木陰の涼しさに学んだフラクタル日除け“エアリーシェード”

今後もこの“自然の叡智に学ぶ”姿勢を大切にしてものづくりを行うことで、ネイチャーポジティブな製品、事業の展開を目指します。

持続可能な木材の利用とトレーサビリティの確保

当社グループは、FSC認証材など合法的に伐採された木材および直接エンゲージメントによる「森林持続性」が確認された木材の製品への使用を進めています。これにより、森林破壊の根絶と木材資源の持続可能な利用に貢献しています。また、木材原料の伐採地域、樹種、数量などの商流調査を行い、トレーサビリティを確保しています。再生材についても市場で使用済の木材・木質材料、または未利用の間伐材や末木枝条などを使用しています。

2022年からは「2030年:森林破壊ゼロ」を目標に掲げています。その達成に向け、「木材調達方針※」を見直し、さらに方針に沿った調達実現のために「持続可能な木材調達ガイドライン」を制定しました。これまでの合法的な木材調達は当然のこととして、森林破壊による先住民の人権、環境影響への低減に向けた取り組みを推進しています。

- 詳細は積水化学グループ「木材調達方針」を参照

緑地の質向上の取り組み

当社グループの国内全生産事業所・研究所で緑地の質向上の取り組みを実施しています。

国内45ヶ所の事業所内(総敷地面積3,282千m2、総緑地面積855千m2)では、地域の動植物の生息環境を整え、地域と事業所を結ぶ生態系ネットワークを形成し、地域連携を活性化する目的で、事業所内の緑地の質を向上させる取り組みを推進しています。土地利用通信簿®を活用し、環境中期計画(2023-2025)の期間中での評価点を2022年度比3ポイント向上させることを目標にしています。

各事業所では、環境コンサルティング会社の株式会社地域環境計画の指導を受けるなどして、以下を含め様々な活動を行っています。

- 周辺の自然環境と調和した緑地設計や管理計画の策定や実行

- 自然の循環を活かした持続的な維持管理

- 外来種の駆除

- 希少種の保全

- ステークホルダーとのコミュニケーション

活動の結果、2023年度の平均得点は2022年度比で1.5ポイント向上しました。

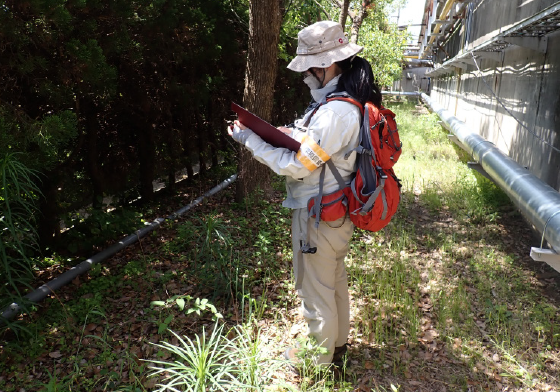

外来種や保全種の植物調査と外来植物の駆除活動

私たちの周囲には多くの外来種が侵入し、定着しています。その中には、在来種の生育環境を奪ってしまうなど生態系に被害を及ぼす植物や、人体に被害を及ぼす植物もあります。

このような状況を踏まえ、当社グループでは2018年度から27の工場・事業所において、事業所内および周辺環境の外来植物・貴重植物などの調査を専門家の協力のもとで実施してきました。

調査の結果に基づき、駆除すべき種や保全すべき種を選定し、適切な駆除方法やタイミングなどを記載した対策マニュアルを整備しており、それらを用いて現在も継続的に駆除活動を行っています。

事業所内でより良い環境を維持・創出するためには、外来種や保全種(貴重種)に着目し、生物多様性に配慮した緑地の管理を行うことが必要です。

- Out_E69

- Out_E70

- Out_E71

-

植物調査の様子

(積水ナノコートテクノロジー) -

駆除レクチャーの様子

(四国積水) -

駆除対象種例

(アレチヌスビトハギ)

環境省から「自然共生サイト」に認定

- Out_E85

積水メディカル岩手工場が、環境省から「自然共生サイト」に認定されました。

場所:岩手県八幡平市 面積:27.8ha

以下の項目が専門家から高い評価を受け、認定されました。

- 当工場敷地内の動植物や湧き水に生息する生き物などを調査した結果、951種の動植物が生育・生息していることがわかった

- カモシカ(特別天然記念物)やヤマネ(天然記念物)など22種の希少種が確認された

- 従業員による落葉広葉樹の継続的な植樹、トウホクサンショウウオやモリアオガエルの産卵場所の整備などの、生物多様性に貢献する環境づくり、自然の循環を活かした持続可能な維持管理

- Out_E73

- Out_E74

- Out_E75

-

岩手工場の全景

-

代表的な景観

-

トウホクサンショウウオ

タイでのマングローブ植林活動

当社グループは、タイのマングローブ生態系の再生・維持と地域貢献のため、マングローブ植林活動を実施しています。

2023年度は、タイのナコンシータマラート県でも異常気象の影響を受け、連日の高温で干潟の土壌表面が乾燥していたため、モンスーン期の始めに10ha、およそ3万本を地元の漁民の方々とともに植林しました。また、2022年度実施の植林樹の生育状況を視察した結果、すでに多くの枝が伸長し、支持根を地中へしっかりと伸ばしている個体が多数確認されました。これらの活動は炭素が豊富な熱帯泥炭地化に貢献しています。

- Out_E76

- Out_E77

- Out_E78

-

乾燥した干潟に植林

-

2022年度実施の植林樹

-

2017年度実施の植林樹

外部との協働

生物多様性の保全を目指して行動する企業団体

- Out_E72

30by30アライアンス

-

主催・・・・・・・・・環境省

-

意義/目的・・・国際約束である30by30目標の国内達成

-

活動・・・・・・・・・OECM認定など2030までに生物多様性の損失を食い止め、回復させる(ネイチャー・ポジティブ)ために必要な取り組みをまとめ、展開を推進

-

当社の役割・・・賛同表明し、自社および企業連携による取り組みの加速を目指しています。

一般社団法人企業と生物多様性イニシアチブ(JBIB: Japan Business Initiative for Biodiversity)

-

意義/目的・・・国内外の生物多様性の保全に貢献

-

活動・・・・・・・・・多様な企業と共同で生物多様性に関する研究を進めるなど、さまざまな活動を推進しています。

-

当社の役割・・・生物多様性保全を推進する企業との意見交換や、事例共有化をはかり、自社における取り組みの加速と社会での取り組みを啓発しています。

経団連生物多様性宣言イニシアチブ

-

意義/目的・・・「自然共生社会の構築を通じた持続可能な社会の実現」を目指す

-

活動・・・・・・・・・「経団連生物多様性宣言・行動指針(改定版)」を構成する7項目に自主的かつ積極的に取り組む

-

当社の役割・・・賛同し、精神に則った活動を展開し、「生物多様性の主流化」がさらに進展していくことを目指しています。

事業緑地の環境保全活動

生産事業所・研究所の生態系の調査、生物多様性の保全、外来種の駆除など環境保全活動や地域の環境づくりについて、外部の環境コンサルティング会社のサポートを受けています。

環境保全活動

環境貢献に取り組む「人づくり」として、国内外の各拠点において、自治体、学術機関、学校、NGO、NPOなどと協力して、世界各国で自然環境の保全活動を展開しています。

土地利用通信簿®の結果

| 2023年度 | |

|---|---|

| 土地利用通信簿® | 1.5ポイントアップ(2022年度比) |

| 指標 | 算定方法 |

|---|---|

| 土地利用通信簿®のポイント | 土地利用通信簿®とは企業保有地の生物多様性貢献度評価を目的にした、いきもの共生事業所®推進ツールで、事業所ごとに緑地の面積や質、管理体制などについて100点満点で評価するシート。 事業所ごとに土地利用通信簿®を用いて当該年度評価を行い、2022年度時点でのポイント数からの増加分を計算。ポイント増加分の全事業所平均値を指標とする。 |