戦略(姿勢・考え方、リスクと機会)

基本的な考え方

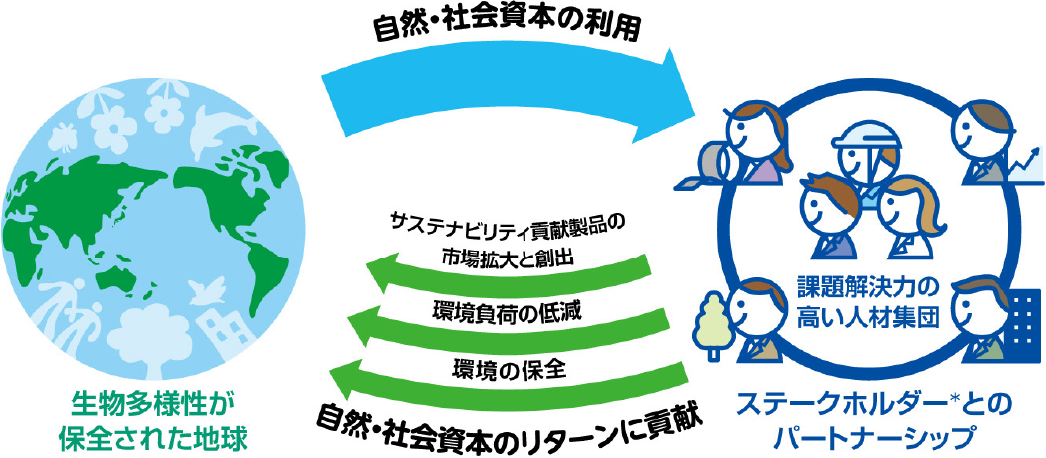

地球は、大気、水、土壌などが相互に作用しながら生物の健全な生存基盤をなし、豊かな生物多様性を形成しています。人類の暮らしや経済活動は、地球の価値ある自然資本や、活動の中で生み出された社会資本を活用することで、持続的に発展するー積水化学グループは、このような地球・社会を目指し、「環境」をESG経営のマテリアリティのひとつに位置付けています。

長期的な目標と取り組みを環境長期ビジョン「SEKISUI 環境サステナブルビジョン2050」において定め、「気候変動」「資源循環」「水リスク」を重要な課題として設定しました。温室効果ガス(GHG)の排出量を減らす、資源の循環型利用を進める、生態系への負荷を減らすなど自然資本の劣化を食い止めることはもとより、サステナビリティ貢献製品の販売拡大などを通して自然資本および社会資本へのリターンに貢献し、生物多様性が保全された地球の実現に向け日々事業活動を行っています。

当社グループは、気候変動を最重要課題ととらえ、前中期経営計画の最終年である2022年度に、これまでの取り組みの実績による目標達成の前倒しを受け、気候変動に対するリスクと機会を再分析しました。この再分析に基づき、1.5℃目標のロードマップに基づく戦略へと見直しました。

また、真の脱炭素社会の実現に寄与するためには、企業活動だけでなく、サプライチェーンにわたる温室効果ガス排出量の削減が重要です。その戦略として資源循環を位置付け、サプライチェーンと連携した取り組みも強化しています。

2023年度から始動した中期経営計画では、以下の点に注力しています。

- 気候変動→購入電力の再エネ転換加速や燃料由来GHG排出削減など

- 資源循環→原料樹脂の資源転換や廃プラスチックのマテリアルリサイクル率向上

- 水リスク→取水量・COD排出量削減や事業影響の最小化

また、これらの取り組みにあたっては、気候変動、資源循環、水リスクと生物多様性といった環境課題が相互に関係することへの認識を新たにし、製品ライフサイクルを通じてトレードオフにならない解決策の検討を強化します。

-

※自然資本:土地、大気、水、鉱物、動物、植物など物的資本、生物資本と人的資本、社会資本など。

-

社会資本:道路、住宅、港湾、空港、鉄道、上下水道、公共的公園、文教施設、社会福祉施設、電気、都市ガス、病院など、生産活動や生活環境の基盤をなす社会的設備・施設をさす。

- 環境経営方針はこちらを参照

リスクと機会

積水化学グループは、環境が企業に及ぼすインパクトと企業が環境に及ぼすインパクトの大きさを評価し、リスクの重要性を判断し、取り組むべき優先順位を設定しています。環境課題のリスクと機会に関しては、移行リスクと物理リスクについて企業に及ぼす経済インパクトの大きさを評価しています。

移行リスクとは、環境課題解決を後押しする政策や規制が強化された場合に生じる、政策、技術転換への対応遅れに起因するリスクです。一方で環境課題に先駆けて取り組めば、将来的に要求が高まる社会のニーズに早期に対応することになるため、コスト削減や技術転換によってさらなる市場を獲得する機会につながると考えられます。

物理リスクとは、気候変動を中心に、環境課題がうまく解決できなかった場合の、外部環境の物理的変化によって生じるリスクです。一方でこのリスクを低減することで企業の持続可能性が高まると同時に、このリスクを軽減する製品やサービスを展開することが機会につながると考えられます。

具体的なリスクと機会の項目は、TCFDガイドで推奨されているシナリオ分析の手法を用いて抽出しています。シナリオ分析は二軸で実施しました。

一つの軸は、4℃以上もしくは1.5℃未満となる気候変動を中心とした社会シナリオです。気候変動課題は他の環境課題との相関があり、最も社会シナリオに大きな影響を与えると判断し、この共通軸を全体の環境課題を機軸としたシナリオを設定するさいにも軸としています。

もう一つの軸は「地方分散」と「集中」です。積水化学グループの4つの事業ドメイン(レジデンシャル、アドバンストライフライン、イノベーティブモビリティ、ライフサイエンス)において、実現の可否の振れ幅が大きい事象に対して、社内外有識者のアンケートに基づく統計処理を行い、設定しました。

そして、二つの軸に基づく4象限の4つの社会像において、どのような事象が考えられるかを抽出し、気候変動を中心として、資源循環、水リスク、生物多様性による影響の変化を予測しました。

これらの分析は、環境課題にかかわる社会の動向や、各国の政策、当社グループの状況に照らして、1年に一度見直しています。

以上の分析の結果、以下のようなリスクと機会が考えられます。

- 炭素税値上げに伴うエネルギー調達コストの増加、製品価格への転換による売上減少

全社的にインパクトの大きな移行リスクとして政策面でのリスクがあると認識しています。

一方で、同事象に対し、他社や他社製品と比較して早期に対応策を講じることにより、事業機会の獲得にもつながります。再生可能エネルギー転換によるエネルギーコストの安定化はこのような機会の一つとしてとらえています。 - 低炭素製品への移行に対する市場要求の高まりに対応するための低炭素化材料およびプロセスの転換

全社的にインパクトの大きな移行リスクとして技術面でのリスクがあると認識しています。一方で、低炭素に資するサステナビリティ貢献製品の事業機会拡大や資源循環設計製品の優先調達による事業拡大も機会として認識しています。 - 台風、豪雨、干ばつ等による被害増加や売上減少

急性的な物理リスクとして、工場の操業停止などの被害増加や売上減少などをインパクトの大きな全社リスクとして認識しています。一方でインフラ強靭化のニーズ拡大、水リスク高エリアでのサステナビリティ貢献製品の売り上げ増加、災害に備える設備のニーズ拡大などを、機会として認識しています。 - 消費行動の嗜好変化等に伴う機会損失

市場の移行リスクです。新車販売台数の減少や資源循環および脱炭素インセンティブ利用ができないことによる機会損失を、インパクトの大きな全社リスクとして認識しています。一方で資源循環および脱炭素価値可視化によるインセンティブ獲得・高機能化製品へのシフトで利益率拡大などを、機会として認識しています。

環境課題に対する取り組み姿勢と長期に目指す姿

環境長期ビジョン「SEKISUI 環境サステナブルビジョン2050」

当社グループは、「生物多様性が保全された地球」の実現のために、企業活動や製品、事業を通してさまざまな自然環境および社会環境課題の解決に貢献しています。「地球の自然資本、社会からの有用な社会資本を活用して企業活動を行っている」ことを認識し、ステークホルダーと連携しそのリターンを加速していくことを宣言しています。

私たちの目指す「生物多様性が保全された地球」とは、さまざまな自然環境や社会環境における課題が解決された社会がなくては実現できない地球です。それは2030年のSDGs達成に向けて取り組んでいく姿勢と同じだと考えています。

課題解決に貢献していくための活動として、当社グループが重要視しているのは以下の3点です。

-

1.サステナビリティ貢献製品の市場拡大と創出※1

-

2.環境負荷の低減

-

3.( 自然および社会※2)環境の保全

- 詳細は「サステナビリティ貢献製品」を参照

- 詳細は「社会・SDGs貢献活動」を参照

- Out_E01

※ステークホルダー:「お客様」、 「株主」、 「従業員」、 「取引先」、 「地域社会・地球環境」

当社グループは、活動の活性化と課題解決の加速のためには、従業員一人ひとりがさまざまな環境課題を認識し、課題解決貢献力の高い集団になるだけではなく、あらゆるステークホルダーとのパートナーシップをもって連携して活動を進めていく必要があると考えています。

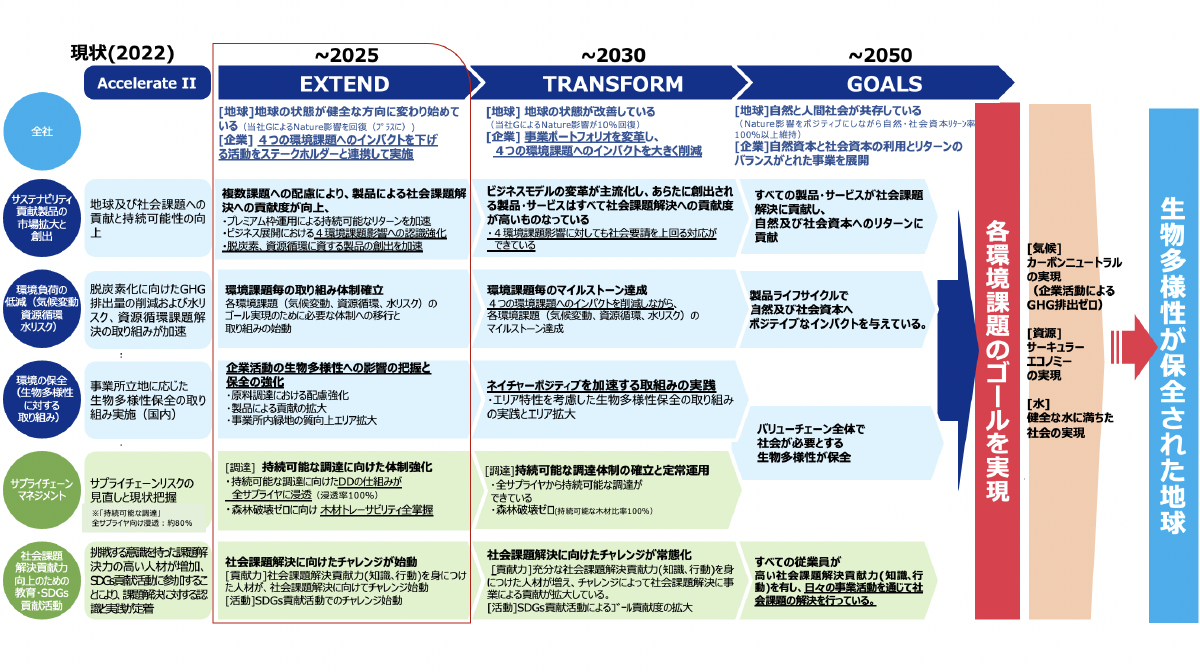

当社グループは2050年に目指す姿からバックキャストし、中期単位でのマイルストーンを設定し、環境ロードマップを設定しています。

2023年度は、この環境ロードマップに基づき、取り組みを推進しました。

- 環境課題に関して取り組むことで、中期スパンでどのような状態を実現していくか

- 取り組むべき重要実施項目と中期におけるマイルストーン

- Out_E02

環境ロードマップ

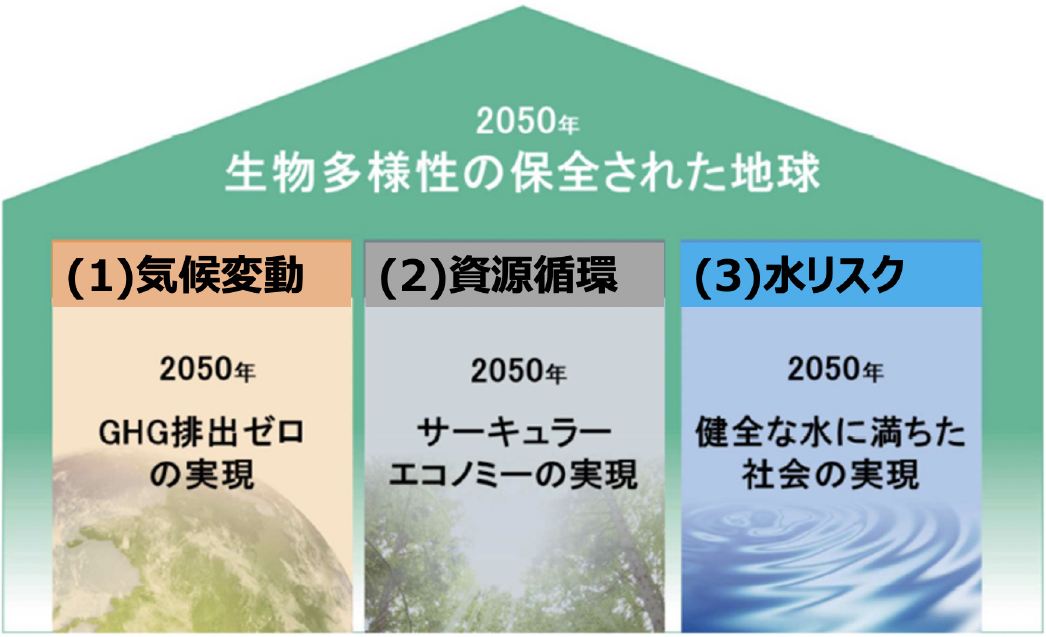

環境課題ごとの長期ゴール

環境長期ビジョンで目指す“生物多様性が保全された地球”の実現のために、特に重要と位置付けている環境課題と、2050年に目指すゴールは以下の通りです。

【環境課題】

- 気候変動:企業活動による温室効果ガス排出ゼロの実現(カーボンニュートラルの実現)

- 資源循環:サーキュラーエコノミーの実現

- 水リスク:健全な水に満ちた社会の実現

これら環境課題の長期ゴールをすべて達成することで、

- 生物多様性:生物多様性が保全された地球(=ネイチャーポジティブの実現)を目指します。

- Out_E03

環境課題ごとの長期ゴール

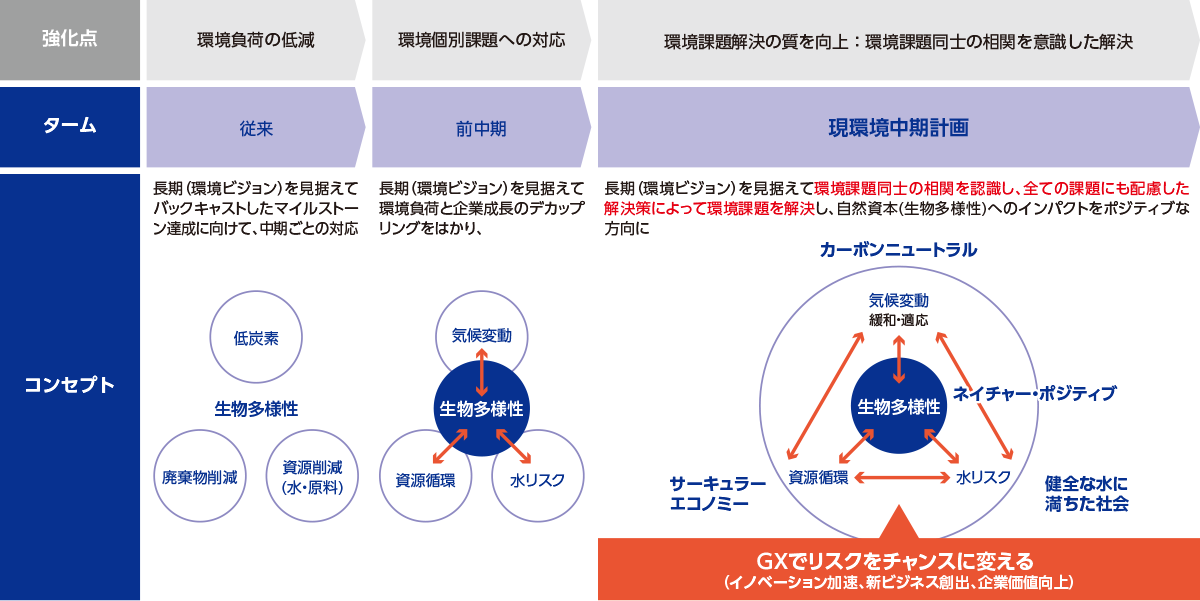

各環境課題については、2050年のゴールからバックキャストしたロードマップを描き、中期ごとにマイルストーンを設定しています。

環境課題は相互に関連しており、そのいずれに対してもトレードオフにならない解決策を選択し、推進することが長期ゴールの同時実現につながります。そのため、現中期計画においては、環境課題解決策の質の向上に注力していきます。

- Out_E04

環境課題同士の相関

- Out_E05

環境課題取り組みの強化点の推移

環境中期計画「SEKISUI 環境サステナブルプランEXTEND(2023-2025)」

当社グループは、2023年度から3ヶ年計画で環境中期計画「SEKISUI 環境サステナブルプランEXTEND」を推進しています。前述のように環境長期ビジョン「SEKISUI 環境サステナブルビジョン2050」で描いた2050年のあるべき姿に向かってバックキャスティングを行い、設定した中期計画ごとのマイルストーンを目指し、各重要実施項目の取り組みを遂行します。

当社グループが取り組むべき重要な環境課題を、「気候変動」「水リスク」「資源循環」と定めています。そしてそれらが直接的あるいは間接的にも関わっている「生物多様性」については、その課題と保全の進捗に関して把握し、取り組んでいくことが重要であると認識しています。

長期ゴール達成に向けた課題解決を加速するために、重点的に取り組む項目として、「サステナビリティ貢献製品の市場拡大と創出」「環境負荷の低減」「環境の保全」を設定しています。

さらに特化して取り組む項目として、以下の項目を定めています。

- サプライチェーンマネジメント

- 従業員の社会課題解決貢献力の向上

現中期計画では、以下の目標を目指し、取り組みを推進しています。

【重要実施項目と目標】

-

自然および社会資本のリターン率向上

統合指標「SEKISUI 環境サステナブルインデックス」での進捗把握:自然および社会資本へのリターン率100%以上を持続 -

製品による地球および社会のサステナビリティ向上

サステナビリティ貢献製品の売上高:10,000億円超 -

気候変動課題に対する取り組み

[脱炭素化]

購入電力の再生可能エネルギー比率:70%

温室効果ガス排出量削減:33%以上(2019年度比) -

資源枯渇課題に対する取り組み

[再資源化の促進]

廃プラスチックのマテリアルリサイクル率:65%(国内) -

水リスク課題に対する取り組み

[水資源の維持]

水使用量の多い生産事業所の水使用量:10%削減(中期3年間)(2016年度比)

COD排出量の多い生産事業所の河川放流水のCOD総量:10%削減(中期3年間)(2016年度比)

[水リスクの最小化]

水リスクによる事業影響が大きい事業所で影響最小化の取り組み実施 -

従業員の課題解決貢献力の向上

教育研修の推進

SDGs貢献活動の推進

現環境中期計画における重点実施項目の概要

サステナビリティ貢献製品

サステナビリティ貢献製品の前身の制度である環境貢献製品制度は、2006年に始動しました。以来、環境課題の解決に対して貢献度が高い製品に関して、社内基準をもって登録を行っています。全社製品における登録比率を拡大することを社会にコミットし、社会課題解決型の製品の創出と市場拡大を推進してきました。当社グループは制度の運用当初より、製品による環境課題解決を加速し「エコロジーとエコノミーの両立」を実現することを目指しています。

2017年度、環境貢献製品の対象を自然環境だけでなく、人的資本や社会資本をも包含する社会環境にまで広げました。当社グループが目指しているのは「人々のくらし」と「地球環境」の向上であり、「人々のくらし」の向上には「福祉と健康の促進」や「強靭なインフラの確保」、「地球環境」の向上には「気候変動の緩和と対応」など、2015年に国連が採択した「SDGs(持続可能な開発目標)」で示されている課題の解決が必須と考えます。まずはこれらの課題解決に軸足を置いて取り組みを推進しています。

2020年度からは、製品制度の名称を「サステナビリティ貢献製品」と改めました。これは、環境を含む社会課題解決を持続的に行い、社会課題解決によって企業成長していくため、全社として強化に努める持続経営力や利益創出力の向上のための施策でした。併せて、以下の2つの制度の運用を始動しました。

-

・ 持続性評価:企業および製品のサステナビリティ向上に向けて、サプライチェーンにわたってガバナンス(内部統制)、顧客満足、開発プロセスにおける環境配慮を含む社会的責任およびリスクとなる事項の確認・評価を実施しました。改善や強化すべき点を把握し、各項目の運用に役立てています。

特に環境課題については、原料サプライヤーの温室効果ガス排出量の削減や、持続可能な森林からの調達、原料から廃棄にいたるまでの環境課題への配慮の確認などがあげられます。 -

・ プレミアム枠:環境を含む社会課題解決への貢献度が高く、利益をけん引している製品を戦略的に伸長させる製品の戦略枠として設定しました。

気候変動課題

気候変動課題に関しては、2050年に温室効果ガスの排出をゼロにする長期目標を設定しています。その達成のために、2℃目標の道筋を描きました。道筋における温室効果ガス削減のロードマップで設定したマイルストーンを、前中期計画の半ば(2021年度)に達成できました。これを受けて、取り組みによる加速を目指し、1.5℃目標へとロードマップを見直しました。

Scope2である購入電力について、2030年にはすべて再生可能エネルギーに転換するというマイルストーンは変更していません。しかし、燃料転換も視野に入れた温室効果ガス排出量の低減にも注力することで、2019年度比で50%削減を目指します。

現中期計画では、生産工場における使用電力の再生可能エネルギーへの転換に加えて、燃料由来の温室効果ガス削減を積極的に推進します。2023年度以降を生産プロセス革新の時期と設定しています。購入電力を再生可能エネルギーに70%転換することを目標とし、転換支援策も運用を継続しています。Scope1である燃料由来については、老朽化した設備の更新による効率化や電気へのエネルギー転換、そして生産現場での地道な省エネルギー活動を継続的に推進しています。

このような取り組みのもとで製造される製品は、製品ライフサイクルにおいてGHG排出量の小さな製品である低炭素製品となります。お客様のものづくりにおける低炭素化、ひいては脱炭素化の実現にも寄与する製品のカーボンフットプリント(以下、CFP)が小さいサステナビリティ貢献製品の市場拡大や創出にも努めます。

ライフサイクルにおけるGHG排出量を低減するためには、サプライチェーンにおけるGHG排出量(Scope3)についても低減する必要があります。当社グループは、企業活動の上流に対しては、原料由来のGHG排出量低減に向けて、サプライヤーへの働きかけ、非化石由来や再生原料への転換への取り組みを強化しています。企業活動の下流に対しては、製品が使用されるさいに排出するGHG排出量を削減するため、ネット・ゼロ・エネルギーハウス(通称ZEH)の売上比率拡大、製品設計や事業モデルの設計段階で使用後の製品の回収、処理方法への配慮を進めています。製品の廃棄段階での処理方法については、処理業者や業界との連携、独自技術の磨き上げなど強化しています。このような取り組みの中で生まれた技術が、廃棄物から微生物の力でエタノールを生産するバイオリファイナリ―技術です。

以上のように、当社グループは、資源循環の取り組みはScope3の削減に大きく関わることを認識して取り組みを進めています。

水リスク課題

2020年度には「健全な水に満ちた社会の実現」を2050年ゴールと定めました。重点項目におけるマイルストーンをバックキャストして設定し、水リスク低減のロードマップを策定しました。これに基づき、引き続き全社で使用する水の量を低減し循環利用を進めるとともに、河川に放流する水の質をCOD指標においても向上するように努めています。また、地域固有の水リスクを把握し、リスクの高い事業所に関しては、地域に応じたリスク低減対策を立て、実行しています。

取水リスク低減については、生産事業所および事業ごとのBCP策定への組み込みも対策の一つであり、気候変動の適応策であるとも認識しています。

排水リスク低減については、定常および非定常時における汚染の抑止策などの環境マネジメントに加え、排水の質を改善する取り組みなども対策の一つであり、生物多様性に対するネガテイブインパクトの低減につながることも認識しています。

これにより生産事業所を中心とした流域の水環境の改善、サプライチェーンにおける水リスクの低減に努め、企業および社会の水リスクを低減していきます。

特にサプライチェーンにおいては、調達する原料の水リスクを低減するため、サプライヤーとの対話(環境デューデリジェンス)を通じてリスクを共有、認識し、一緒にリスク改善策の検討や取り組みを実施していきます。

資源循環課題

資源循環に関しては、2030年に向けて業容が倍増する中でも廃棄物総量の低減(リデュース)に努めます。一方で、再資源化(リサイクル)を重視し、2050年には循環型社会、サーキュラーエコノミーの実現に向けた取り組みを推進していきます。サプライチェーンにおける資源循環の取り組みが、脱炭素社会の実現に不可欠であると認識し、2020年度には資源循環方針、戦略および2050年のサーキュラーエコノミーの実現に向けた資源循環ロードマップを策定しました。

資源循環のためのサステナビリティ貢献製品の創出によるイノベーションを核として、既存製品の原料転換、生産過程で排出する廃棄物の価値あるマテリアルへの再資源化への取り組み強化を始めています。廃棄物の再資源化については、資源循環としての循環性に加え、GHG排出量の削減、生物多様性など他の環境課題への貢献度などを評価することで、質の高いマテリアルリサイクルの方法が選択できるよう社内施策を検討、推進しています。

自社のみならず社会の資源循環を加速する技術としては、廃棄物から微生物の力でエタノールを生産するバイオリファイナリー(BR)技術の確立、実証を行いました。引き続き、社会実装に向けて進めています。

環境課題に対しては、サプライチェーンが一丸となって取り組むことで、解決が加速すると考えています。これまで以上に製品のライフサイクルにわたるサプライチェーンマネジメントを重視して施策を展開し、活動を行っていきます。

循環型社会の実現のためには、再資源化原料やバイオマス、およびそれらを活用した製品の価値を社会が認識し、これまで外部不経済として取り扱っていた活動を経済コストとして認識する必要があります。当社グループは、社会の認識の向上のために、リサイクル製品やリサイクルのプロセスに関する認証化などのルールメイキングに対し、各種イニシアチブを通じて積極的に参画、活動をけん引しています。

生物多様性課題

当社グループが環境長期ビジョンで目指すのは、生態系ヒエラルキーが健全に保たれ、ネイチャー・ポジティブな状態の“生物多様性が保全された地球”です。すべての環境課題が解決されることでこのゴールが達成されると考えています。

当社グループは、企業活動による自然資本に対しての“依存と影響”を認識し、使用する自然資本以上のリターンを維持できるように努めています。今後は、企業活動が自然資本に影響を与える5つのインパクトドライバ(気候変動、資源消費、水・土地の利用、汚染、外来種)の観点から、自然資本への依存と影響を低減していきます。具体的には以下の7つの項目を実施していきます。

<企業活動による自然資本へのリターンの取り組み>

-

1.ものづくりプロセスの見直し

-

2.ネイチャーポジテイブな製品設計の見直し

-

3.サステナビリティ貢献製品による貢献度拡大

<社会による自然資本へのリターンをサポートする取り組み>

-

4.原料調達での取り組み強化

-

5.社会変革のサポート

<企業活動および社会での自然資本へのリターンを加速する取り組み>

-

6.人材育成

-

7.ステークホルダーとの連携

さらに、生物多様性課題については、ノーネットロスの考え方で企業影響をポジティブに変換していくだけでなく、エリアごとのインパクトの把握を行い、負のインパクトを減らし、正のインパクトに転じる活動も重要だと認識しています。また、他の環境課題と同様にサプライチェーンを包含した取り組みも含めた活動を検討していきます。