CS品質

(姿勢・考え方、リスク認識)

基本的な考え方

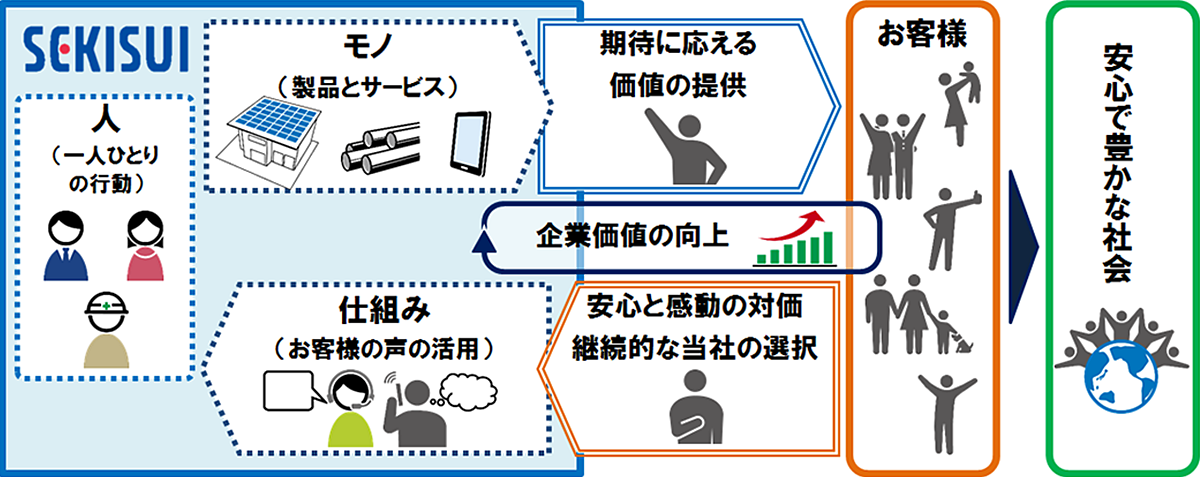

積水化学グループは、1999年からお客様満足(CS)に重点を置くCS経営に取り組んできました。2004年からは、「CS」と「品質」は不可分なものという考えのもと、継続的に当社グループを選択するに足る価値を提供する「CS品質経営」に取り組んでいます。すべての事業活動において、モノの品質革新に徹底的にこだわり、お客様の期待に応える価値(商品・サービス)を常にお届けするよう努めています。「モノづくりのはじまりはお客様の声から」のキャッチフレーズのもと、グループ一丸となって「人の品質」「仕組みの品質」「モノ(製品とサービス)の品質」の磨き上げに取り組むことで、「指名され続ける品質」の実現を目指しています。

そして、お客様に継続的に当社グループを選択していただき、お客様とともに長期的に発展、成長し続けることを目指しています。

これらを実現する品質を支えるのは、現場でのモノづくりであると認識し、基盤品質の強化と品質コンプライアンスの遵守を重視しています。

- 15-01

積水化学グループのCS品質経営の循環図

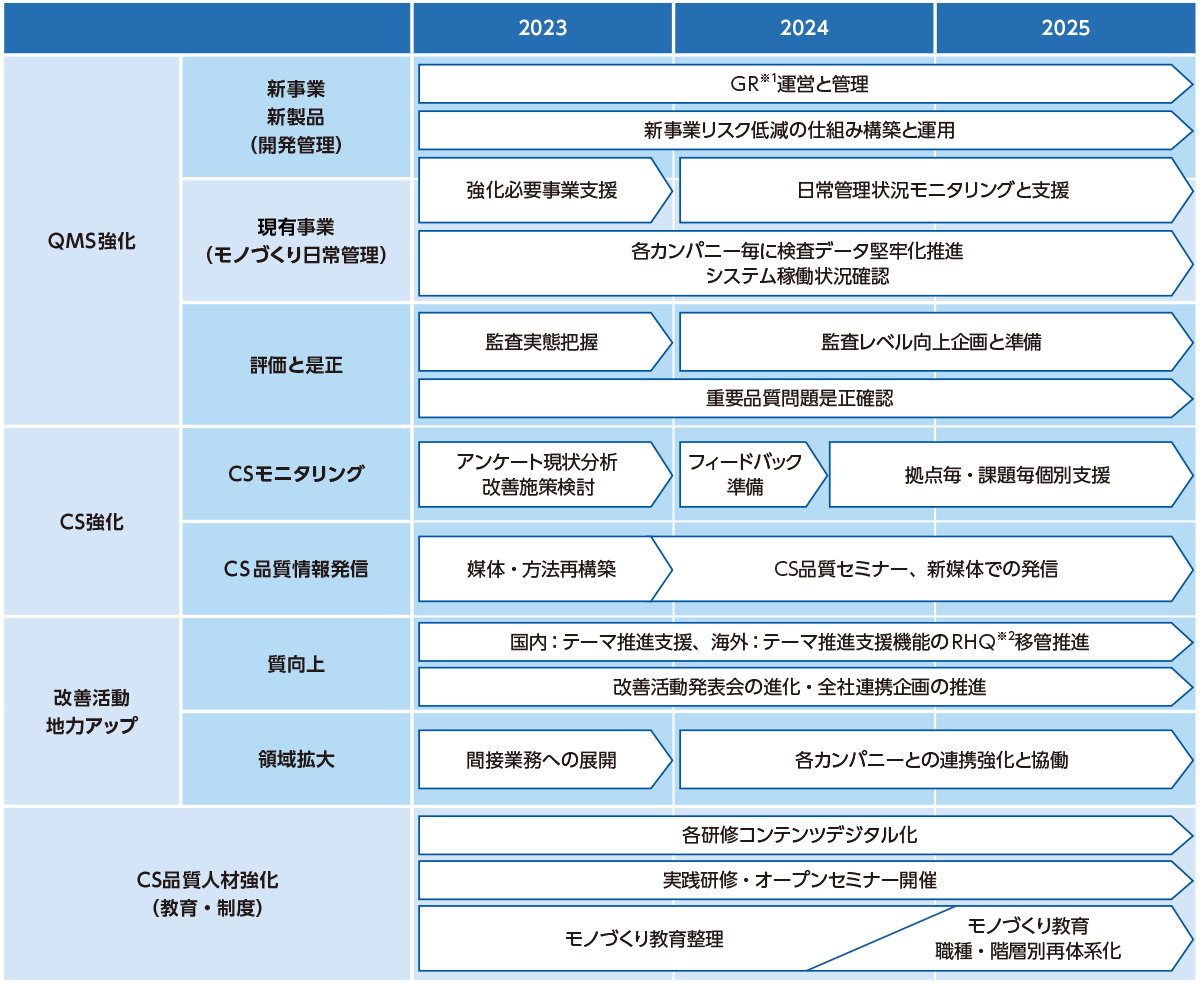

CS品質現中期計画

- GR:ゲートレビュー 次のステージへの移行の可否を判断する組織的な活動(関所管理機能)

- RHQ(Regional Headquarters): 地域統括会社

リスク認識

不具合の未然防止と日常管理の強化と品質不正の抑止

当社グループでは、品質コンプライアンスの遵守を重視しています。不具合発生の未然防止や日常管理の強化といった品質を支える基盤の強化に継続的に取り組むことで、不正を生み出さない、品質を最優先とする文化構築に努めています。特に品質不正については、品質に関する資源配分の不足や組織体制、内外からのさまざまなプレッシャーなどにより発生するとの仮説のもと、そのリスクの根本を断つために、2020年から「組織体制見直し」「品質データのデジタル化・堅牢化」「品質コンプライアンス教育」「新規事業のレビュー強化」に取り組んでいます。

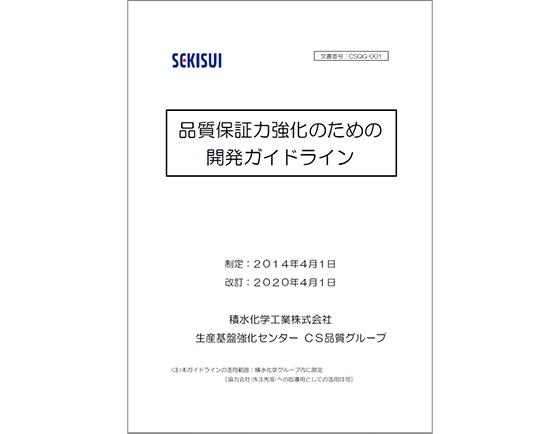

品質に関するガイドラインの制定

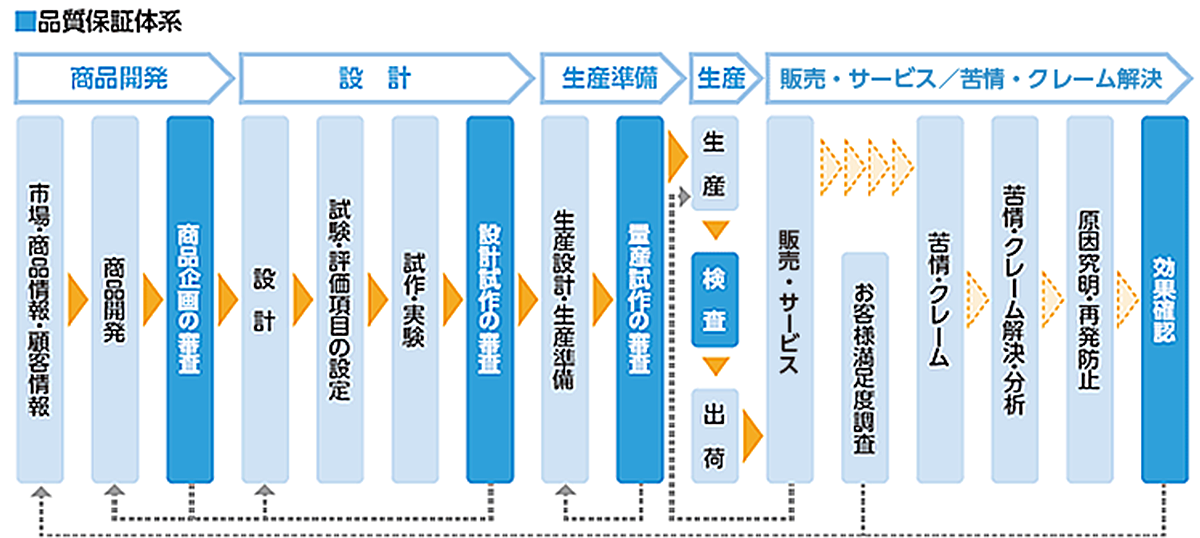

当社グループでは、商品開発から設計、生産、販売、アフターサービスというバリューチェーン全体で一貫した品質管理を行っています。その中で、各プロセスレベルの向上を図るために、以下の3つのガイドラインを制定・発行しています。

- 「品質保証力強化のための開発ガイドライン」

商品化後に起こりうる品質リスクを事前に予測することで、品質に関わる問題の発生を未然に防ぐことを目的としています。 - 「日常管理の進め方に関するガイドライン」

製造部門が実行すべき日常管理の基本的指針をまとめています。 - 「契約・仕様書に関するガイドライン」

製品販売において、拡大補償※発生リスクを削減することを目的としています。

- 製品に不具合があった場合に、当該製品の返品・交換だけではなく、顧客が加工・施工・使用した製品・施工物・対象物、および関係する損害についても補償が求められること。

「消費者志向自主宣言」フォローアップ活動

当社は、消費者庁が進める「消費者志向経営」の実現に向けた取り組みに賛同し、当社の考え方や取り組み方針を表明する「消費者志向自主宣言」※を2017年1月に実施しました。

- 企業が自主的に消費者志向経営を行うことを宣言し、宣言内容に基づいた取り組みを行うとともにその結果をフォローアップして公表する活動。

- 15-05

「消費者志向自主宣言」をもとに、2023年度は以下に取り組みました。

- 1. 基盤品質の確保

商品開発の段階から設計・生産・販売に至るプロセス全般にわたる「品質保証体系」を構築し、品質保証の体制を整え、設計開発管理、日常管理活動を推進しています。

また、各職場で少人数のグループをつくり、品質や生産性の改善などの各種テーマに取り組む「グループ改善活動」を国内外のグループ会社で展開・推進しています。 - 2. お客様の期待を超える価値の創出

お客様の期待を超える価値の創出のヒントとなるよう、社内の有識者や事例を紹介する「CS品質セミナー」を3回開催しました。 - 3. 技術力の磨き上げ

新製品の開発にさいしては、品質問題の発生を未然に防止するため、効果的かつ効率的な未然防止手法を習得することを目的とした「開発未然防止セミナー」を1回実施しました。

さらに、プロセスアプローチの考え方に基づきQMSの効果的運用を行っています。特に内部監査において、積水化学独自の評価ツールであるSPMC(セキスイ・プロセス・マネジメント・チャート)を活用できるよう「SPMC内部監査実践研修」を3事業所で開催しました。 - 4. コミュニケーションの充実

当社グループの各事業におけるCS品質好事例を紹介する「STAR55通信」や、お客様相談室に寄せられる問い合わせ情報をもとに掲載した冊子「VOICE」を発行しました。また、2023年下期からはこれら二誌を統合し、新たなCS品質情報誌「Shining」を創刊、第1号を発行しました。 - 5. 従業員教育の徹底

新入社員に向けて、CS品質に関する研修を毎年行っています。当社グループの「CS品質経営」の考え方や、お客様に満足いただくため、どうしたらよいか考えてもらい、日常業務における行動に活かせるようにしています。

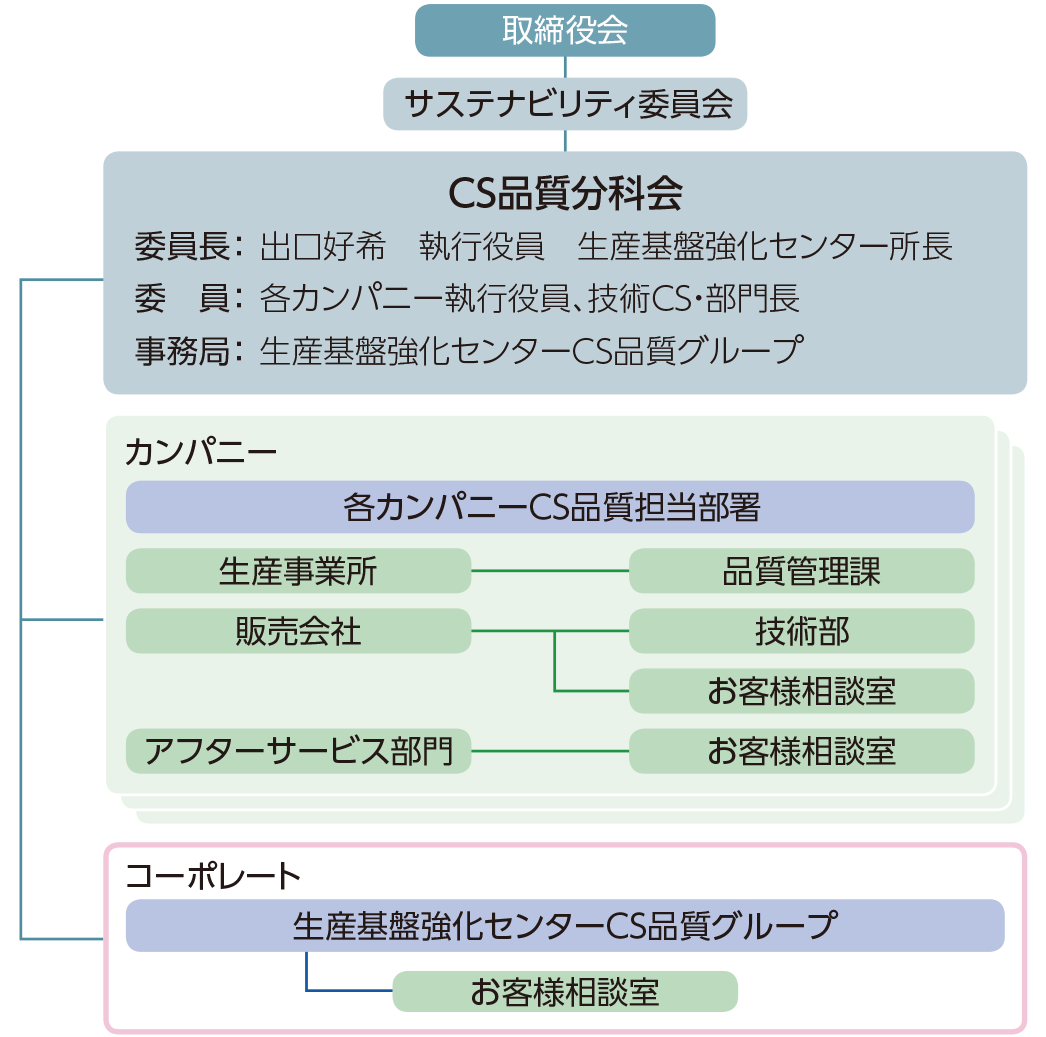

CS品質分科会

積水化学グループでは「CS品質」に関して、サステナビリティ委員会およびその下部組織であるCS品質分科会を、それぞれ年2回開催しています。

2023年度のCS品質分科会は、10月と3月に計2回開催しました。

CS品質経営 推進体制

- 15-03

品質保証体系の構築

当社グループでは、商品開発の段階から設計・生産・販売に至るプロセス全般にわたる「品質保証体系」を構築しています。

各プロセスで品質保証の体制を整え、標準を重視した日常管理を推進しています。同時に、品質を支えるのは現場でのモノづくりであると認識し、生産活動の革新に注力しています。

また、製品の開発や改良にさいしては、品質保証・安全などの観点から厳格な設計審査を行っています。

そして、販売後もお客様へのサービスを維持管理できる体制を構築しています。

品質保証体系

- 09-39

新製品・新事業リスクへの対応

積水化学グループでは、新規事業を立ち上げるさいの不具合発生をリスクと捉えています。このリスクを低減するため、厳格な設計審査を実施する仕組みとして、「ゲートレビュー」(GR)※を構築し運用しています。

設計時に気を付けるべき観点を示した設計チェックシートを活用し、設計審査時の議論のポイントを明確化しています。また、新規事業に関連する業界や法律などの事項についての設計初期のインプット情報として、社内外の有識者から新たな知見を得ることを目的とした「外部知見者レビュー」を行っています。

- GR:次のステージへの移行の可否を判断する組織的な活動(関所管理機能)。

現有事業リスクへの対応

当社グループでは、現有事業の推進において重要品質問題※を、最優先に解決するリスクと捉えています。このリスクの低減を目指し、重要品質問題を迅速かつ適切に解決するために定めた問題解決フローに基づき、対応しています。発生した重要品質問題に関しては、毎月、品質担当執行役員が是正状況をモニタリングしています。

- 重要品質問題:「製品・技術・サービスの品質」に関し、緊急に根本解決を図らなければ、お客様・社会・当社グループに対し重大な損害を与える問題。

目標

積水化学グループは現中期経営計画において、重大インシデント発生による企業価値毀損を防ぐことを目的に「CS品質レベル向上イベント※回数」をKPIに掲げ、CS品質活動を推進してきました。

主要実施策の結果は以下のとおりです。

| 主要実施策 | 管理指標 | 現中期最終年度(2025年度) 目標 |

2023年度実績 |

|---|---|---|---|

| 重要品質問題の 発生未然防止 |

CS品質レベル向上イベントの実施 | 4回/年実施 | CS品質セミナー3回、 全社グループ改善発表会1 回実施 |

- CS品質レベル向上イベント:CS品質グループ主催の全社向けCS向上または品質向上に関するイベント

QMS強化

日常管理の強化

積水化学グループは、ISO9001:2015への認証移行時、プロセスアプローチへの対応を強化するために、「SPMC(セキスイ・プロセス・マネジメント・チャート)」と名付けたオリジナルの管理シートを考案しました。このシートは管理フローが一目でわかるため、日常管理のチェック、是正処置、内部監査、品質教育などに効果的に活用できます。

2023年度は、2022年度と同様、「QMS内部監査員養成研修」「SPMC内部監査実践研修」を開催しました。また、「内部監査シナリオ音声動画」、内部監査の地力アップのためのe-ラーニング「監査トレイル」などのツールを拡充し、活用してもらうことで、従業員の力量アップを図りました。引き続き、品質マネジメントシステムの質を向上させる取り組みを推進していきます。

SPMC内部監査実践研修

検査データ堅牢化の推進

当社グループでは、2020年度より開始したCS品質中期計画に基づき、データの不正や改ざん防止を徹底するための体制づくり、仕組みづくり、それらの運用を進めています。

2023年度は、2022年度に構築した「データ入力ミスや改ざんができないようなシステム」の運用状況を確認し、検査データおよび成績書のデータ信頼性の向上に努めました。

今後、デジタル化された検査データを品質改善へ活用することに注力していきます。当社グループは、品質保証力の向上を目的に、不正が発生する余地を撲滅するためコンプライアンス意識の再徹底を図り、社内品質管理の強化および品質コンプライアンス教育を継続的に実施していきます。

製品の安全に関する法令および自主規制の遵守

当社グループでは、品質の最も重要な要素として製品安全を位置付けています。お客様に安全な製品をお届けするために、グループ各社が製造・販売する製品の安全確保に努めています。

設計開発段階で、製品安全の確保のためにセーフティーレビューを実施しています。また、製品の安全に関する法令に違反する事例が内部で確認、または外部から指摘された場合には、その事実を迅速に情報開示し、原因究明や再発防止に努めることとしています。これは、グループ各社が自主的に定めた製品安全の基準に違反した場合も同様です。

2023年度、製品の安全に関する各種法令および自主的な規制の違反事例はありませんでした。

製品品質表示とラベリング

当社グループでは、製品の品質や安全性に関する情報表示について、関連する法令および社内規定の遵守を徹底しています。

開発段階で法令、製品情報表示のチェック項目を設定し確認し、DRを実施しています。

2023年度、品質および安全性に関する製品情報表示およびラベリングに関する違反事例はありませんでした。

CS強化

CSモニタリング

現中期経営計画に基づき、当社グループ従業員のお客様対応力を把握、強化していくことを目的に、「CSモニタリング」(社内アンケート調査)を開始しました。

1回目である2023年度は、7,936名の従業員が回答しました。今後、調査結果を踏まえ、お客様対応力の強化に向けた施策へ反映していきます。

CS品質情報発信

CS品質セミナー

CS品質セミナーは、お客様満足に関する事例や、お客様満足を提供できる組織・人づくりなど、幅広いテーマに関する社外有識者をお招きして開催する社内講演会です。CSや品質に対する意識向上のために、2001年度より開催しています。2022年度末までに計64回開催しています。

2023年度は、上期1回、下期2回の計3回を開催しました。

-

<第65回>

品質不正はなぜなくならないのか

株式会社テクノファ

取締役会長 平林 良人氏

(2023年7月24日) -

<第66回>

「お客様の声」の見える化による顧客満足

工場の仕組みづくり

─「CS向上のための架け橋」を創る─

スカイマーク株式会社

CS推進室 室長 戸田 健太郎氏

副室長 井上 弥緑氏

(2023年12月19日) -

<第67回>

顧客満足(CS)からカスタマーデライト(CD)へ

~その実現に向けたサービスエクセレンスとは~

東京大学大学院

工学研究科 准教授 原 辰徳氏

(2024年3月21日)

CS品質情報誌の発行(STAR55 通信/VOICE/Shining)

当社グループでは、創立55周年の2002年から、全社CS浸透プログラム「STAR55」活動を行ってきました。2004年からはさらに、「CS品質経営」へと発展させてきました。

これらの活動の一環として、2006年から当社グループのCS品質好事例を集めた「STAR55通信」を創刊しています。2023年9月に、第50号を発刊しました。

また、2015年には、全従業員へのCS品質風土の醸成や、担当事業以外の理解促進などを目的として、お客様相談室へ寄せられる年間10,000件弱の「お客様の声」とそれに対する取り組みをまとめた「VOICE」を創刊しました。最新号である「VOICE」第8号は、2023年7月に発刊しました。2019年にはWeb版の増刊号として「VOICE+」を創刊し、2024年3月までに「VOICE」「VOICE+」を併せて計11号を発行しました。

2023年下期には、「STAR55通信」「VOICE/VOICE+」の2誌を統合し、新たなCS品質情報誌「Shining」を創刊しました。

「STAR55通信」「VOICE/VOICE+」の歴史を踏まえつつ、「Vision 2030」の実現に向けて、今後さらにCS品質情報の発信を強化することを目指しています。2023年11月に、創刊号となる「Shining」の第1号を発行しました。

-

●STAR55通信 50号(2023年9月)

-

●VOICE No.08(2023年7月)

-

●Shining No.01(2023年11月)

改善活動地力アップ

当社グループでは、品質を支える現場のモノづくり力向上を目指して、グループ改善活動(小集団改善活動)を1966年からスタートし、改善に継ぐ改善を続けています。

改善の質向上

国内だけでなく海外事業所の現場に対しても、改善テーマ支援を実施しています。その結果、支援事業所の地力アップと改善マインドアップを図ることができました。

改善活動領域の拡大

製造業務だけでなく間接業務にも、グループ改善活動の領域を広げる企画を実施しています。2023年度は、間接業務に注力して「改善交流会」を開催しました。その結果、参加者から「自分の事業所でも取り入れたい」などの声があがるなどの相乗効果を得ることができました。

グループ改善活動発表会

当社グループ全体でのグループ改善活動発表会(全社大会)を、2024年1月に開催しました。

「広めよう改善の輪。高めよう改善の質。早めよう改善スピード。」を合言葉に、国内だけでなく、海外4極(欧州・米国・中国・アジア)で選び抜かれた発表事業所が参加しました。2023年度は、全ての発表者が一堂に集まり、自分たちの改善成果を対面で存分に発表することができました。

さらに、各発表のポスターセッションも同時に開催しました。発表だけでは伝えられない、より深い内容について、ディスカッションや情報交換することで、一層の交流と相互研鑽を促すことができました。

2023年度グループ改善活動発表会

CS品質人材強化

当社グループでは、CS品質人材強化の取り組みとして、さまざまな研修を実施しています。

品質問題の未然防止に関する研修として、以下を実施しています。

- 効果的で効率的な未然防止手法を習得することを目的とした「開発未然防止セミナー」

- DR※1を行う従業員のスキルアップを目的とした「DRレビューア育成セミナー」

- 新製品開発に関する情報の整理方法を習得するための「QFD※2セミナー」

- 新規事業に関しては、GR の運営に関する指導・支援も実施しています。

2023年度は、「開発未然防止セミナー」をオンライン研修で、1回実施しました。

CSに関する内容としては、お客様の声の収集と活用の仕組みを強化するため、各事業の担当者が運用できるアンケートの設計、分析方法の研修を実施しました。

テレワーク化や業務効率化にも対応できるよう、研修のデジタル化にも力を入れています。これにより、誰でも、いつでも、オンデマンドで学べる仕組み体制を実現し、運用しています。

- DR:Design Review(デザイン・レビュー)

- QFD:Quality Function Deployment(品質機能展開)

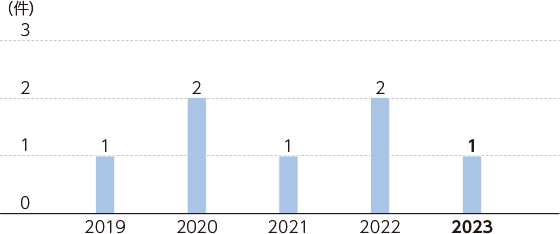

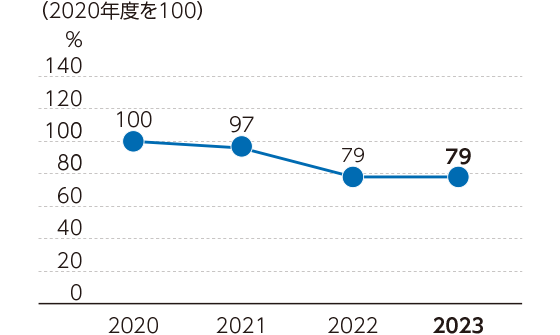

2023年度の実績

当社グループにおいて、2023年度に発生した重要品質問題は1件でした。(カンパニー個別基準による)外部損失費※1は2020年度比で79%となりました。

引き続き、グループ全体の品質保証システムの強化および設計開発プロセスに着目し、開発未然防止手法(QFD、DRBFM※2など)の活用を推進することによって外部損失費の削減を目指します。

2023年度の開発未然防止手法活用率は100%でした。

- 外部損失費:製品に関するクレーム対応の費用。

- DRBFM:Design Review Based on Failure Mode(変更点、変化点に着目して新設計の問題を発見し、解決する未然防止手法)

重要品質問題に関するデータ

- 09-78

| 指標 | 算定方法 |

|---|---|

| 重要品質 問題 |

商品・サービスの品質に関し、緊急に根本解決を図らなければ、お客様・社会・積水化学グループに対し重大な損害を与え、社会的信頼が失墜すると品質保証責任者が検討・判断し、コーポレートまたはカンパニープレジデントが決定した問題をいい、次の項目を含む

|

外部損失費に関するデータ

外部損失費

- 09-80

| 指標 | 算定方法 |

|---|---|

| 外部損失費 | 製品に関するクレーム対応の費用 |

そのほかのデータ

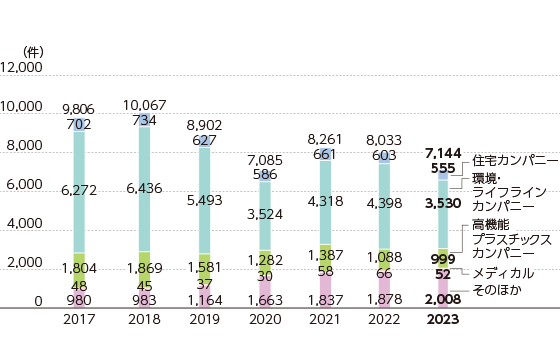

お客様相談室の入電に関するデータ

-

2023年度 お客様相談室入電実績

- 15-13

| 指標 | 算定方法 |

|---|---|

| お客様相談室入電実績 | 電話、メール、手紙などによる問い合わせ件数 |

-

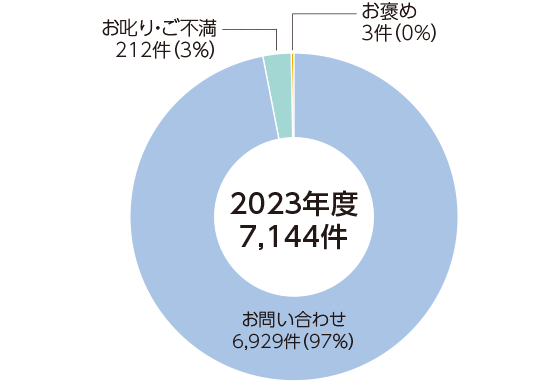

入電の内訳(積水化学)

- 15-15

| 指標 | 算定方法 |

|---|---|

| 入電内訳 | 入電内容を「はや耳ネット」に登録し以下製品のように分類

|

品質マネジメントシステム第三者認証取得事業所

当社グループの全生産事業所数に対し、ISO9001の認証取得事業所の割合は88%です。ISO13485、IATF16949も含めると99%です。