気候変動への対応

(姿勢・考え方、リスクと機会)

サプライチェーン全体での排出量削減

積水化学グループは、COP21(第21回国連気候変動枠組条約締約国会議)で合意された目標を受け、中期的な温室効果ガス(GHG)の削減計画を策定しています。

Science Based Targets(SBT)に準拠した「パリ協定」の意欲的目標を達成するため、科学的根拠のあるシナリオをもとに気候変動が事業継続に与える影響「リスクと機会」を把握し、公表しています。また、これを事業計画・GHG排出量削減目標に反映しています。

GHG排出量については、原材料の調達から開発・生産・輸送・使用の各段階で削減に取り組んでいます。自事業所だけでなく、原材料の調達先や販売した製品の使用を含めたサプライチェーン全体でGHG排出量を把握し、公表しています。

- Out_E13

- 気候変動 緩和・適応方針はこちらを参照

気候変動が事業にもたらすリスクと機会

当社グループは、気候変動課題が企業に及ぼすインパクトと企業が気候変動に及ぼすインパクトの大きさを評価し、リスクの重要性を判断し、取り組むべき優先順位を設定しています。 気候変動課題の「リスク」と「機会」に関しては、移行リスクと物理リスクについて企業に及ぼす経済インパクトの大きさを評価しています。具体的な気候変動課題に関する「リスク」と「機会」の項目については、TCFDガイドに基づくシナリオ分析を用いて通じてその大きさや影響範囲、項目などを把握しています。

把握した「リスク」に関してはその軽減策を検討しています。また「機会」に関しては、製品・サービスへの展開を通じた新しいビジネスの創出を検討しています。重要なリスクおよび考えられる対策、戦略はサステナビリティ委員会を通じて取締役会に報告されます。重要な戦略については取締役会の場で決定されます。

このようなマネジメントを行うことで、将来にわたって事業の持続が可能で、社会から存続を求められる会社になることができると考えています。

気候変動が当社グループの事業に及ぼす「リスク」と「機会」について考えるさいには、気候変動の緩和と適応が及ぼす移行リスクおよび物理リスクのインパクトを評価しています。

たとえば、下記の事例が挙げられます。

-

1.住宅事業における例

例えば移行リスクのひとつである政策規制リスクとして低炭素製品の義務化があげられます。現在、ZEH仕様住宅は、当社グループは先駆けて取り組んでいることが差別化につながっていますが、ZEH仕様の義務化により市場全体が低炭素化に向けて加速するとシェアが減少するリスクが考えられます。しかしながら、市場自体が拡大するため、売上拡大の機会につながると考えています。 同じく住宅事業においては、物理リスクのひとつである急性リスクにおいて、インフラ強靭化や水リスクに対応した製品のニーズが高まるため、レジリエントなまちづくり事業に対するニーズが高まり、機会となると考えています。 -

2.プラスチック成型加工事業における例

イノベーティブモビリティ、アドバンストライフラインなどプラスチック成型加工事業においては、移行リスクの中でも市場リスクによる事業影響が大きいと考えています。消費行動の変化は、資源循環や脱炭素インセンティブ利用ができないことによる機会損失を誘引する可能性があります。一方で資源循環や脱炭素価値を可視化することでインセンティブが獲得でき、売上拡大につながることが機会にもなると考えています。

気候変動対策

当社グループは気候変動によるリスクに真摯に向き合い、気温上昇を1.5℃未満に抑えるためのあらゆる努力を継続的に行っていくことが重要と考えています。

2019年に策定した「SEKISUI 環境サステナブルビジョン2050」に基づき、事業活動を通して環境負荷を低減することで、環境課題の解決に貢献していきます。

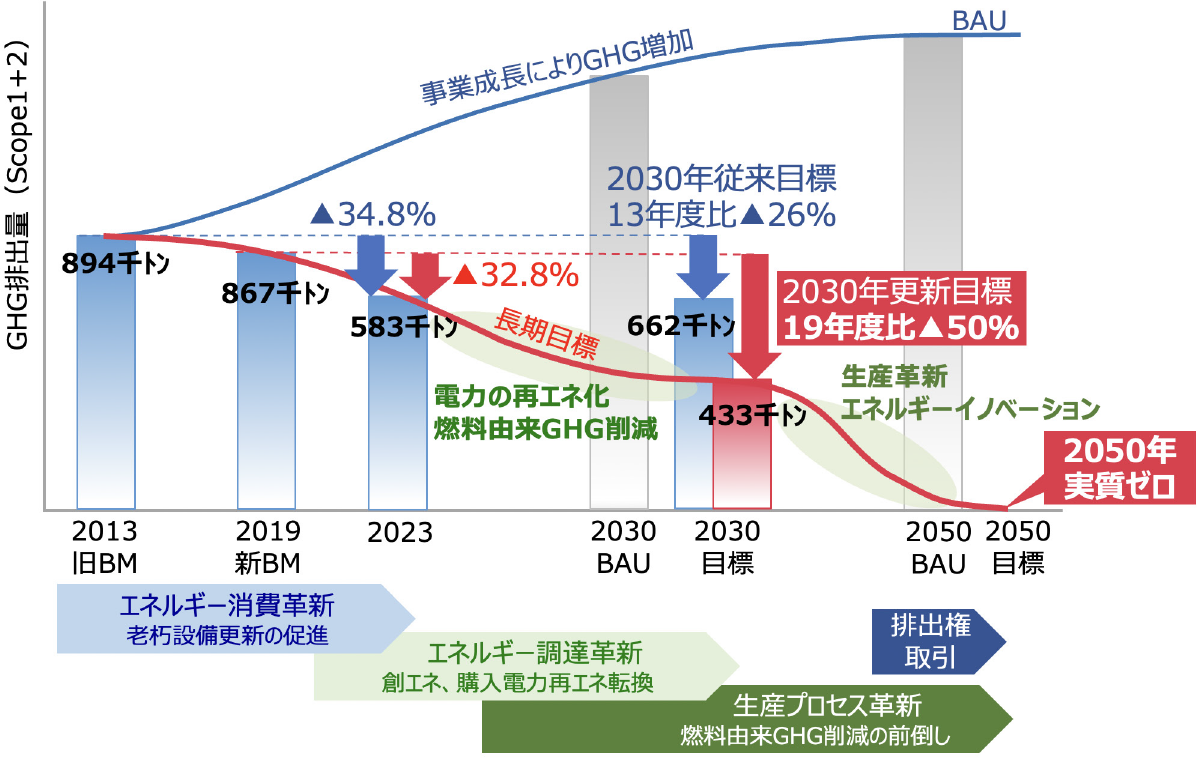

当社グループが目指す姿として、2050年までに自社の事業活動にともなうGHG排出量ゼロを目標に掲げました。また、自家消費型太陽光発電設備の導入を促進し、外部から購入する電力の再生可能エネルギー比率を高め、2030年までに100%とすることを目指しています。当社グループは2021年度まで、2030年の世界平均気温の上昇を2℃以下(2℃目標)に抑えることを目標としたGHG排出量削減のロードマップをもとにGHG排出削減活動を推進してきました(2018年には化学業界において世界で初めてSBT認証を取得)。当初設定のマイルストーンを上回る削減ができたことを受け、2022年度から1.5℃目標を目指し、2030年に2019年比で50%削減する目標を再設定しました。この目標達成のため見直したGHG排出量削減のロードマップについてもSBT認証を再取得しています。1.5℃目標の達成に向け、着実にGHG削減を進めていくため、使用電力の再生可能エネルギーへの転換をさらに進めながら、難易度の高い燃料由来のGHG(Scope1)削減を促進する燃料転換や生産プロセスの革新を検討していきます。

リスク管理

リスク管理については、全社における重大リスクを特定し、グループ内で共有・管理するERM体制を構築しています。環境課題の中でも気候変動課題に関するリスクについても、経営に重大な影響があると想定される他のリスクと合わせ、一元的に評価しています。気候変動、資源循環、水資源、生物多様性などの環境課題を含む、全社的および各組織のリスクについては、取締役会、サステナビリティ委員会、社内の経営会議、各分科会において共有、審議されています。

気候変動課題に関する推進体制

気候変動の緩和と適応など、経営上のリスクとなり得る外部環境課題に関しては、取締役会の監督のもと、リスクの大きさを認識し、適切な対応を検討し、実行する意思決定を行っています。

当社グループが気候変動課題に与える影響を低減し、課題解決への貢献を拡大するための監督・執行体制は他の環境課題と同様、環境経営推進体制にもとづいています。(こちらを参照)

取締役会では、気候変動課題については、以下の最終決定を行っています。

- 気候変動等の環境課題に与える影響を緩和し、課題解決への貢献を拡大する方針・戦略

- 低炭素経済への移行をはじめとする持続可能な社会を実現するための組織の計画(移行計画)

- 気候変動などの環境課題が経営に与える影響の把握と対応方針

取締役会で審議、決定される主要事項に関しては、環境分科会で議論、集約した気候変動などの環境課題に関する全社の状況をもとに、サステナビリティ委員会にて、その方針や戦略をあらかじめ審議しています。また、取締役会にて最終決定された方針・戦略、移行計画を踏まえ、環境分科会で具体的な施策、目標設定の議論、および進捗管理をしています。

目標

GHG

ねらい 脱炭素化・GHG排出量ゼロ

指標1.GHG 排出量削減率

現中期目標(最終年度の2025年度) ▲33%(2019年度比)

2023年度実績 ▲32.8%(2019年度比)

2030年目標 ▲50%(2019年度比)

2050年目標 ▲100%

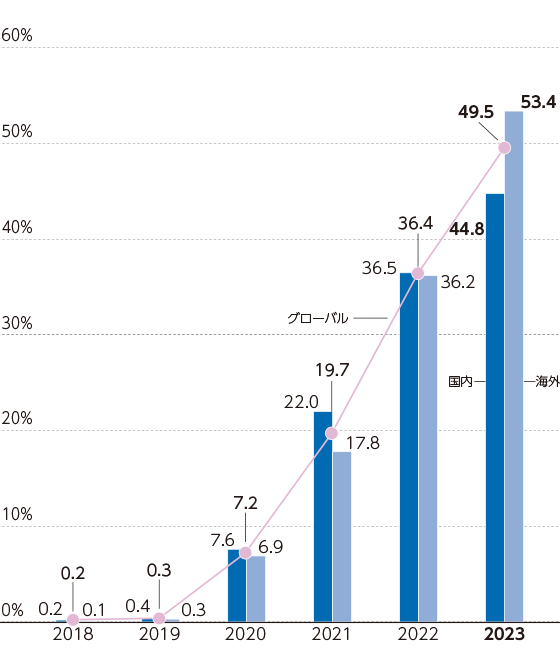

指標2.購⼊電⼒の再生可能エネルギー⽐率(自家消費型太陽光発電を含む)

現中期目標(最終年度の2025年度)70%

2023年度実績 49.5%

2030年目標 100%

2050年目標 コージェネ含む全使用電力 100%

エネルギー使用量の削減

ねらい 生産時のエネルギー効率の改善およびエネルギー費用の削減

指標:エネルギー使⽤量の⽣産量原単位削減率

現中期目標(最終年度の2025年度) ▲3%(2022年度比)

2023年度実績 +3.5%(2022年度比)

2030年目標 ー

2050年目標 ー

気候変動対策のためのコスト上昇への対応

積水化学グループは、「環境負荷の低減」として、製造工程におけるエネルギー効率の大幅な向上を図っています。生産プロセスの変革や工程改善、継続的な設備更新を行い、エネルギー使用の見える化と使用量の削減を進めています。

2020年度からは、購入電力の再生可能エネルギーへの転換をグローバルで推進しています。生産事業所においては、太陽光発電設備を設備投資により導入し、発電した電気を自家消費することで長期的な視点で電力コストの削減を図っています。

さらに2023年度からは、生産プロセスの革新を図り、燃料由来の温室効果ガス削減に向けて検討を進めています。

市場ニーズの変化と環境課題解決に応える製品開発・戦略

当社グループでは、自然環境や社会環境に関する課題解決に寄与する製品を開発し、具体的な成果の公表、発信を続けています。これにより、気候変動など地球規模の課題を背景とする市場ニーズの変化に対するリスクマネジメントを行っています。また同時に、「需要拡大」という機会を確実に掴み取ることにもつながると考えています。

特に、各製品の課題解決への貢献の大きさ(貢献度)を可能な限り数値化することで、創出するインパクトをより大きいものにし、地球規模の課題解決を導く市場の創造や、消費者の意識改革のきっかけづくりができると考えています。

2020年度には、ステークホルダーとのオープンイノベーションを推進する組織として、水無瀬イノベーションセンター(通称MIC)を設立しました。ステークホルダーとのパートナーシップを強化し、融合することで課題解決への貢献を高め、早期に普及を行うことで解決を加速するのを設立目的としています。

MICにて、低炭素化技術や資源転換に資する材料や技術を有するスタートアップ企業との技術交流などを積極的に行い、社会課題解決の加速に向けて始動しています。

操業・就業環境の悪化への対応

気候変動が深刻化し、最低・最高気温がシビアな方向に変化した場合、製造や施工に従事する人々が働けない状況となる可能性があります。しかし当社グループは、その地域における季節性を考慮し、施工や工事の計画を提案すれば、気候変動の影響を最小化することも可能であると考えています。

また、自然災害などによる操業および就業機会の喪失に関しては、カンパニーやグループ会社ごとに自らの事業特性に応じたBCPを策定しており、リスクを可能な限り回避する手段を講じています。

SBT※イニシアチブでの認証取得

当社グループは、2018年に化学業界初となるSBT認証を取得し、2030年にGHG排出量削減率を2013年度比で26%とする目標を掲げました。この目標達成に向け、老朽設備更新の促進などの「エネルギー消費革新」、購入電力の再生可能エネルギー(以下、「再エネ」)転換や自家消費型太陽光発電設備の導入などの「エネルギー調達革新」を進めてきました。

その結果、2023年度、グループ全体における購入電力の再エネ比率が49.5%に達しました。GHG排出量削減率は、2019年度比で32.8%となりました。

気候変動対策がさらに喫緊の社会課題となるなか、当社グループは燃料使用設備の電化や低炭素燃料への転換、さらに「生産プロセス革新」による燃料由来GHG排出量の削減という技術的難易度の高い取り組みを前倒しで行うことで、2030年のGHG排出量削減率を高める決断をしました。

また、2023年3月にSBT認証を1.5℃目標へ更新しました。

- Out_E14

| 従来目標 | 更新目標 | 更新目標達成の手段 | |

|---|---|---|---|

| Scope1+2 | 基準年:2013年 目標年:2030年 削減率:26%(2℃目標) |

基準年:2019年 目標年:2030年(変更なし) 削減率:50%(1.5℃目標) |

従来の購入電力の再エネ化に追加し、低炭素燃料へ転換、電化、生産革新による燃料由来GHG削減の取り組み前倒し |

| Scope3 | 基準年:2016年 目標年:2030年 削減率:27% |

基準年:2019年 目標年:2030年(変更なし) 削減率:30% |

資源循環の取り組み(非化石原料へ転換、再生材料の使用拡大、廃棄物の再資源化)を追加し、カテゴリー1,5,12の削減を促進 |

<2023年度の進捗>

Scope1+2:2019年度比で温室効果ガス排出量を32.8%削減

Scope3:2019年度比で温室効果ガス排出量を8.8%削減

今後ますます、業界のけん引役としての責任を認識し、社会全体での気候変動対策への取り組みをリードしていく活動、働きかけを心がけていきます。

-

※ SBT:Science Based Targetsの略称。パリ協定の採択を契機として国連グローバルコンパクトをはじめとする共同イニシアチブが提唱。SBTイニシアチブにより、企業が定めた温室効果ガス削減目標が、長期的な気候変動対策に貢献する科学的に整合した目標(SBT)であることが認定される。

電力の再生可能エネルギー化の推進

気候変動は大きな社会課題であると同時に、当社グループにとっての大きなリスクでもあると認識しています。この課題解決に貢献する取り組みを社会全体で加速していくために、2020年8月、事業活動で消費するエネルギーを100%再生可能エネルギーで調達することを目標とする国際的イニシアチブ「RE100」に加盟しました。今後、加盟企業、団体と協力した活動も推進していきます。

当社グループは、2050年までの事業活動にともなうGHG排出量ゼロ達成、SBTイニシアチブで認証取得した2030年度までの温室効果ガス(GHG)削減目標達成のための主な施策として、徹底的な省エネルギーと再生可能エネルギーへの転換を推進します。

2030年までに外部から購入する電力を100%再生可能エネルギー由来に転換し、2050年までにコージェネレーションシステムも含めて再生可能エネルギー由来の電力に転換することを目指します。

サプライチェーンにおける環境マネジメント

当社グループは、サプライヤーに対して取引開始あるいは継続にあたり、ISO14001に準拠した環境マネジメントシステムの整備や環境負荷低減の取り組みなどをお願いしています。中でも気候変動課題に関しては、削減目標を設定して取り組みの進捗を確認しています。

当社グループが使用している原料は、使用量の把握を行うとともに、環境への負荷を把握しています。

生物多様性課題への影響が大きいと考えられる木材については、持続可能な森林からの調達を100%にするため、木材に特化した調達ガイドライン※を策定しています。今後、サプライヤーアンケートを通じてリスクの把握、リスク低減のためのデュー・デリジェンスなどを実施していきます。

- 詳細は「木材調達方針」を参照

気候変動課題への対応

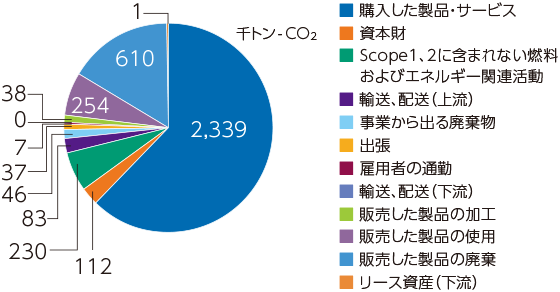

Scope3 への対応

Scope3カテゴリーにおけるGHG排出量は、原材料調達および製品の使用段階で多く発生しています。これを踏まえ、原料サプライヤーへの働きかけを強化しています。なお、当社グループの原材料調達において排出量が大きい理由は、化学メーカーとしての事業特性によると認識しています。

原材料の調達におけるGHG排出量削減のため、新規材料採用時の選定基準の見直しを行いました。原料の中でも購入量が多く、温室効果ガス排出量が大きい主要4樹脂に対しては、製造企業10社強を対象に、原料生産時の温室効果ガス排出量データの提示を求めています。これにより、将来に向けたScope3における温室効果ガス削減につなげます。

当社グループがサプライヤーから入手しているデータ量はごく一部に留まりますが、データべースを活用することでライフサイクル全体の温室効果ガス排出量を把握することができます。

IDEAデータベースをもとに、温室効果ガス削減対策を検討し、サプライチェーンにおいても削減活動を推進しています。

さらに、より低炭素なバイオマス由来原料や再生材料の提供可能性についてもサプライヤーに確認し、代替の検討を開始しています。

具体的には、購入した製品サービス(カテゴリー1)の5割を占める樹脂原料を非化石由来へ転換、再生材料の使用を拡大します。これにより、販売した製品の廃棄(カテゴリー12)によるGHG排出量削減につなげます。

また、廃プラスチックの再資源化を推進し、事業から出る廃棄物(カテゴリー5)の削減に取り組みます。

一方で製品の使用段階でのGHG排出量は、販売した住宅で使用されるエネルギー由来が大きいことに起因しています。

販売した製品の使用(カテゴリー11)においては、セキスイハイムの省エネ性能と大容量PV・大容量蓄電池によるZEH住宅の拡販が、GHG排出量削減に大きく貢献してきました。今後もZEH住宅の販売拡大により、さらなる削減につなげます。

- Scope3:自社での直接排出量(Scope1)、自社への間接排出量(Scope2)以外の部分のその他の間接排出量

再生可能エネルギーの活用推進

当社グループは、国内外の生産事業所内に太陽光発電施設を導入し、再生可能エネルギーの活用を進めています。

2020年度より購入電力の再生可能エネルギー由来への転換を、積極的に展開しています。100%再生可能エネルギー由来の電力に切り替えた事業所は、2023年度末時点で国内外で41事業所に達しました。

2023年度の再生可能エネルギー由来の電力使用量は355GWhで、これは購入電力(自家消費型太陽光発電を含む)の49.5%に相当します。また、コージェネレーションシステムで自家発電した電力を含めた総電力使用量の44.2%に相当します。

2023年度は、下記の5事業所で自家消費型太陽光発電設備を新規導入し、これまでに20事業所に達しました。

- Polymatech (Thailand)

- セキスイハイム工業 東京事業所

- 映甫高新材料(無錫)

- 積水LBテック

- 積水ソフランウイズ厚木

| 自家消費型太陽光発電設備導入事業所 | |

|---|---|

| 国内 | 東北セキスイハイム工業株式会社 |

| 中四国セキスイハイム工業株式会社 | |

| 九州セキスイハイム工業株式会社 | |

| セキスイハイム工業株式会社関東事業所 | |

| 山梨積水株式会社 | |

| 積水成型工業株式会社関東工場 | |

| 積水メディカル株式会社つくば工場 | |

| 積水化学工業株式会社多賀工場 | |

| 積水化学工業株式会社滋賀栗東工場 | |

| 米国 | SEKISUI S-LEC AMERICA, LLC. |

| オランダ | SEKISUI S-LEC B.V. Film 工場 |

| タイ | SEKISUI S-LEC (THAILAND) CO., LTD. |

| SEKISUI-SCG INDUSTRY CO., LTD. | |

| 中国 | 積水医療科技(中国)有限公司 |

| 積水(無錫)塑料科技有限公司 | |

| 100%再生可能エネルギー由来の電力に転換した事業所 | |

|---|---|

| 国内 | 積水化学工業工業株式会社群馬工場 |

| 積水化学工業工業株式会社多賀工場 | |

| 積水化学工業工業株式会社開発研究所 | |

| 積水化学工業工業株式会社つくば事業所 | |

| 積水化学工業工業株式会社東京本社 | |

| 積水化学工業工業株式会社大阪本社 | |

| 北海道セキスイハイム工業株式会社 | |

| 東北セキスイハイム工業株式会社 | |

| セキスイハイム工業株式会社関東事業所 | |

| セキスイハイム工業株式会社東京事業所 | |

| セキスイハイム工業株式会社中部事業所 | |

| セキスイハイム工業株式会社近畿事業所 | |

| 中四国セキスイハイム工業株式会社 | |

| 九州セキスイハイム工業株式会社 | |

| セキスイボード株式会社水口事業所 | |

| セキスイボード株式会社群馬事業所 | |

| 山梨積水株式会社 | |

| 積水メディカル株式会社つくば工場 | |

| 積水メディカル株式会社阿見事業所 | |

| 積水メディカル株式会社創薬支援センター | |

| ソフランウイズいわき | |

| 千葉積水工業株式会社 | |

| オランダ | SEKISUI S-LEC B.V. Film工場 |

| SEKISUI S-LEC B.V. Resin工場 | |

| SEKISUI ALVEO B.V. | |

| SEKISUI POLYMATECH EUROPE B.V. | |

| SEKISUI ESLON B.V. | |

| ドイツ | SEKISUI ALVEO BS GmbH |

| スペイン | SEKISUI SPECIALTY CHEMICALS EUROPE S.L. |

| イギリス | SEKISUI DIAGNOSTICS (UK) LIMITED |

| アメリカ | SEKISUI S-LEC AMERICA, LLC. |

| 中国 | 積水中間膜(蘇州)有限公司 |

| 積水(無錫)塑料科技有限公司 | |

| 積水映甫高新材料(無錫)有限公司 | |

| 積水ポリマテック株式会社上海工場 | |

| タイ | SEKISUI S-LEC (THAILAND) CO., LTD. |

| SEKISUI POLYMATECH (THAILAND) CO., LTD. | |

| SEKISUI SPECIALTY CHEMICALS (THAILAND) CO., LTD. | |

| THAI SEKISUI FOAM CO., LTD. | |

| S AND L SPECIALTY POLYMERS CO., LTD. | |

| シンガポール | VEREDUS LABORATORIES PTE. LTD. |

グループ環境マネジメントシステム(EMS)に沿ったオフィスの環境活動

当社グループでは、環境マネジメントシステム(EMS)に基づき、各オフィスにおける環境活に取り組んでいます。全国各拠点のオフィスで、昼休みの一斉消灯など省エネルギー活動や紙の使用量削減などの各種環境活動を実施しています。

本社ビルの更新と新しい創エネルギー製品の実装

築50年を経過する大阪本社(堂島関電ビル)のリニューアル工事を2023年から関電不動産開発株式会社と協働で実施しています。この建物は、「CASBEE スマートウェルネスオフィス認証」※における最高評価(Sランク)を築30年超のオフィスビルで初めて取得しました。

- 「CASBEE スマートウェルネスオフィス認証制度」は、建物利用者の健康性・快適性・知的生産性、建物の省エネ環境・安心・安全に関する性能を多角評価する制度

Low-E複層ガラスの採用により、高い断熱性と日射遮蔽性能によって室内の快適性を向上させるとともにエアコンの消費電力削減にもつなげます。老朽化した建築物をリニューアルし、活用しつづけることは、従来の“スクラップアンドビルド”思想ではない、資源循環型社会において必要な建物利用の考え方だと認識しています。建築物の耐久性を向上し、長く使うことは、資源の節約や廃棄物の削減、建築材料をつくるのに必要なエネルギーの削減、ひいては建物のライフサイクルにおけるGHG排出量の削減につながります。また、建築物やインフラの安全性や耐久性、環境性能に貢献する当社グループの製品を20品目以上活用しています。

2023年10月には、開発中のフィルム型ペロブスカイト太陽電池をビル外壁に壁面設置を行いました。日本国内では初めての実装事例となります。

- Out_E87

大阪本社リニューアル完成予想図

事業を通じた低炭素、脱炭素への貢献

当社グループは、2050年の脱炭素社会の実現に向け、事業を通じた貢献を加速していきます。そのために、サステナビリティ貢献製品の社内制度を通じて、創出や市場拡大を推進しています。

気候変動の緩和だけでなく、適応に資する製品も重視し、市場拡大に向けた検討を行っています。

具体的には、以下のような製品があげられます。

[気候変動の緩和に資する製品例]

-

<住宅>再生可能な電力を活用し、省エネ型のくらしをサポートする製品、サービス

-

例)ZEH 仕様住宅(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)

-

-

<モビリティ>移動・輸送時のエネルギーを削減できるような軽量化や高機能化した製品

-

例)遮熱・遮音機能を有する自動車用合わせガラス用中間膜(「S-LEC®」)

航空機、電車など搭載のシート周辺材料(SEKISUI KYDEX 社製品)

-

-

<エレクトロニクス>省エネ型製品に不可欠な素材、5Gの発展にともなって重要視されている関連部品の耐久性、機能向上に寄与する製品など

-

例)基板制御の発熱による不具合を軽減する放熱材 (積水ポリマテック社製品)

省エネ型機器に使用される素材(「ミクロパール」、機能テープ)

-

-

<インフラ>耐用年数を延長する従来の原料や生産、成型方法を変えることにより、ライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を低減可能な製品など

-

例)工場において薬品や化学品などを流すためのプラント用の樹脂製配管。主流であった金属製の配管と比較すると、ライフサイクルでのGHG排出量が削減されます。

-

[気候変動の適応に資する製品例]

-

<建築、土木>気候変動の進行によって増加、あるいは被害が拡大している災害の抑制に資する製品

-

例)集中豪雨のさいの雨水の一時貯留を可能にする製品

-

[他社連携の取り組み] カーボン・リサイクルに関するArcelorMittal 社とのパートナーシップ

化石資源への依存度を低減し製鉄時の脱炭素化に貢献するため、当社とArcelorMittal社は、製鉄のさいに排出されるCO2を回収し再利用するプロジェクトに関するパートナーシップを締結しました。このプロジェクトで、鉄鋼産業において製鉄工程で排出されるガスからCO2を分離・回収し、再利用するための技術開発に取り組んでいきます。このカーボン・リサイクルのキーテクノロジーは、CO2を高い収率で一酸化炭素に変換する当社の革新的技術です。

[コミットに対する進捗] ZEH仕様住宅の普及率拡大

「セキスイハイム」にお住まいのお客様が使用する化石由来のエネルギーを削減するため、販売する住宅のZEH仕様比率(普及率)の拡大をコミットしました。2023年度は、新築戸建て住宅におけるネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)の比率(ZEHビルダーの報告方法に基づいて集計した実績)は96%となり、そのうち、国のZEHの定義において3種類ある区分の中でもエネルギー削減率が最も大きい『ZEH』は89%となりました。

ZEH仕様住宅と合わせて提案している蓄電池搭載住宅(エネルギー自給自足型住宅)の累積件数も増加しており、新築戸建住宅における「蓄電池採用率」は87%※まで伸長しました。

- 2023年4月から2024年3月における蓄電池(VtoH含む)の契約ベース採用率(当社調べ)。小数点以下は四捨五入して計算しています。

関連イニシアチブでの活動

気候変動の緩和のために

当社グループは、気候変動課題の解決に貢献するために設けた長期ゴールの実現に向けて、他企業および団体などとの連携・協働を図っています。これにより、解決への貢献の拡大、あるいはマイルストーンの前倒し達成が可能となります。

当社グループは、パリ協定で掲げられた目標の実現、すなわち1.5℃目標を達成し、カーボンニュートラルの実現を目指しています。各種イニシアチブやフォーラムなどの団体の設立意図や取り組みの方向性、ゴールなどについて、当社グループの意志や方向性と一致していることを確認したうえで参加、登録を行っています。活動参加の継続については、目指す方向性に差異が生じていないかを年次で確認し、判断しています。方向性が異なると判断した場合には、退会、脱退の手続きを行います。

気候変動イニシアティブ(JCI)

-

意義/目的・・・気候変動を緩和するため、脱炭素化を目指す世界の最前線に日本から参加

-

活動・・・・・・・・脱炭素に向かう社会変革を後押しするため、気候変動対策に積極的に取り組む企業や自治体、NGOからの情報発信や意見交換を推進し、企業連携による活動の加速を中心として、目標に対する宣言や、目標達成のための活動を推進しています。

-

当社の役割・・・取り組みについての最新情報を共有し、施策の検討に活用しています。

RE100

-

意義/目的・・・企業が自らの事業の使用電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す

-

活動・・・・・・・・宣言を行った意欲的な企業同士が連携し、社会への影響力をもった発信や活動を推進しています。

-

当社の役割・・・再生可能エネルギーへの転換をコミットし、宣言を行うことで、社会における再生可能エネルギーの使用と普及拡大に貢献しています。

日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)

-

意義/目的・・・気候危機の回避へ、速やかな脱炭素社会への移行を実現し、1.5℃目標の達成を目指す

-

活動・・・・・・・・5本の柱で日本をリードし、政策変化を実現

(政策関与、自社の脱炭素化推進、社会の脱炭素化へのソリューション提供、社会とのコミュニケーション、グローバルネットワーク) -

当社の役割・・・脱炭素宣言を行い、脱炭素型ビジネスへの移行、サプライチェーンへの働きかけなど自社の脱炭素化推進を企業連携によって進めることで、自社および社会の脱炭素化を推進しています。

GXリーグ

-

意義/目的・・・日本におけるカーボンニュートラル実現のための移行に伴う挑戦を企業協働で加速することを目指す

-

活動・・・・・・・・賛同する参画企業が連携し、各種課題を解決する取り組みを推進する準備をしています。

-

当社の役割・・・今後、各種課題解決にさいして、取り組みに参画、推進を検討していきます。

-

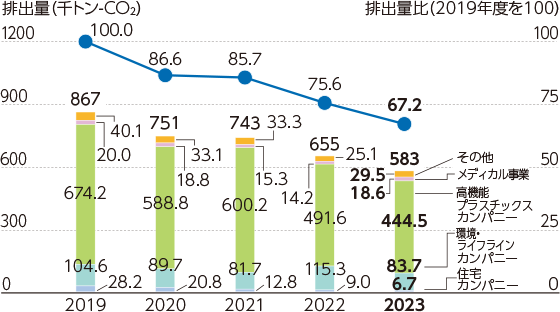

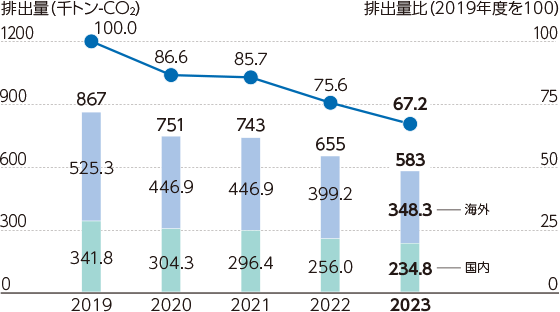

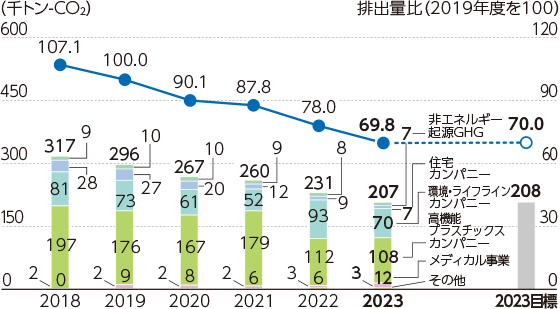

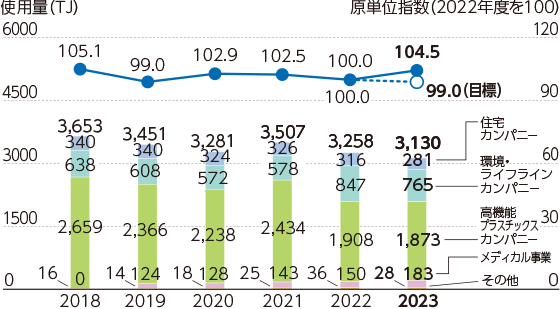

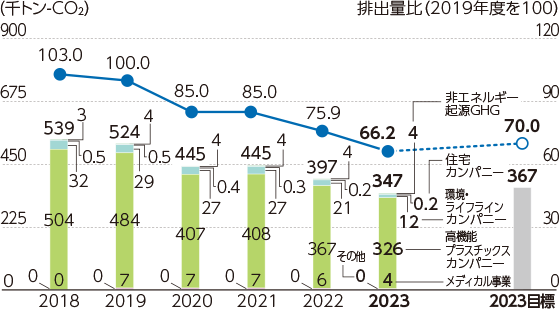

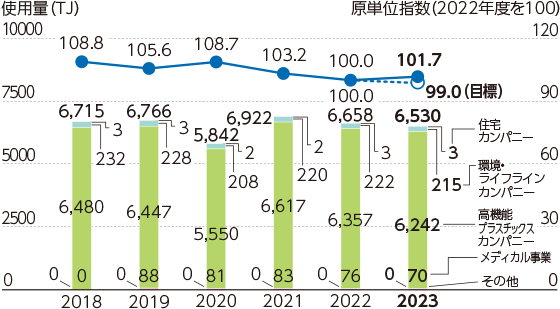

(注1)2022年10月実施の環境・ライフラインカンパニーと高機能プラスチックスカンパニーの一部事業の管轄変更にともない、2022年度の両カンパニーのデータは2022年度期初から管轄変更したものとして集計しています。

- Out_E21

- Out_E22

-

Scope1+2(カンパニー毎)

-

※精度向上のため過去にさかのぼり数値を見直しています

-

※※非化石証書相当分64千トン-CO2控除後の数値です

-

-

Scope1+2(国内外別)

-

※精度向上のため過去にさかのぼり数値を見直しています

-

※※非化石証書相当分64千トン-CO2控除後の数値です

-

- Out_E23

- Out_E24

-

生産時の温室効果ガス(GHG)排出量の推移/国内

-

※精度向上のため過去にさかのぼり数値を見直しています

-

-

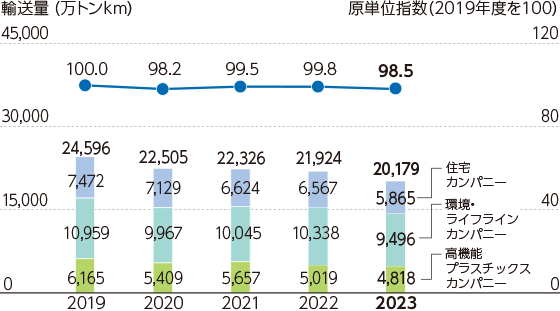

生産時のエネルギー使用量と原単位※(指数)の推移/国内

- 生産重量当たりのエネルギー使用量

- 精度向上のため過去にさかのぼり数値を見直しています

- Out_E25

- Out_E26

-

生産時の温室効果ガス(GHG)排出量の推移/海外

-

※※非化石証書相当分64千トン-CO2控除後の数値です

-

-

生産時のエネルギー使用量と原単位※(指数)の推移/海外

- 生産重量当たりのエネルギー使用量

- Out_E27

- Out_E28

-

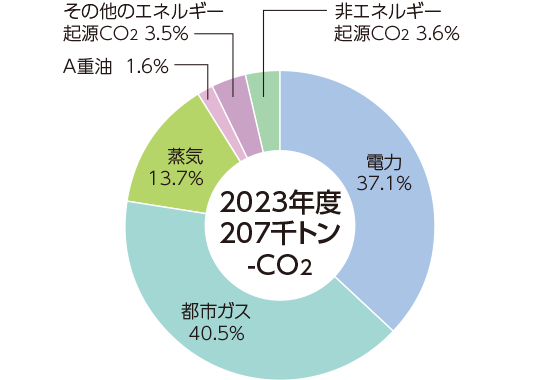

生産時の温室効果ガス(GHG)排出量の内訳(国内)

-

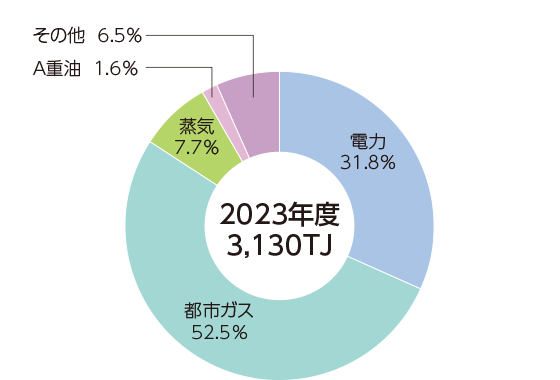

生産時のエネルギー使用量の内訳(国内)

- Out_E29

- Out_E30

-

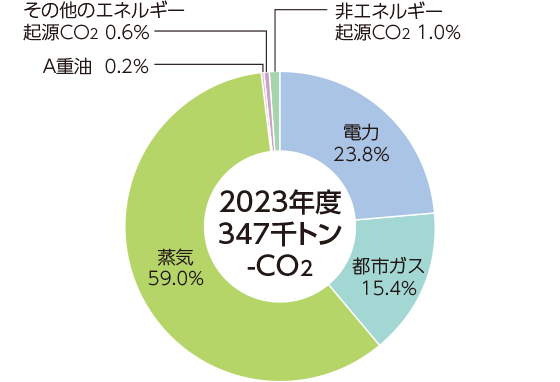

生産時の温室効果ガス(GHG)排出量の内訳/海外

-

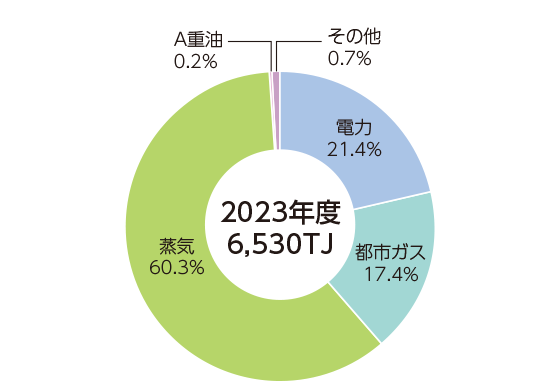

生産時のエネルギー使用量の内訳/海外

- Out_E31

- Out_E32

-

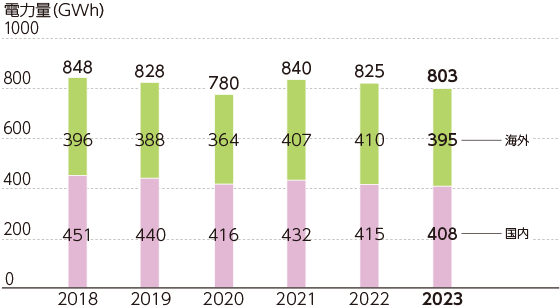

国内外の電力使用量の推移/

国内・海外

-

総エネルギー量に占める再エネ比率の推移/

電力、バイオマスボイラー

- 精度向上のため過去にさかのぼり数値を見直しています

- Out_E33

- Out_E34

-

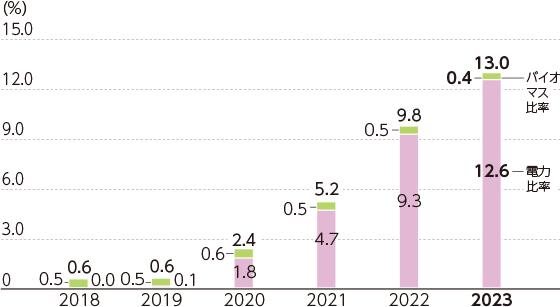

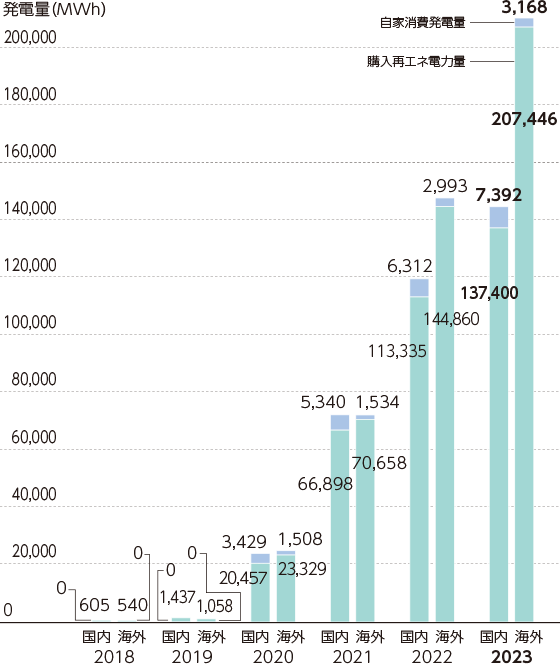

自家消費発電量、購入再エネ電力量/国内・海外

※コージェネ除く

-

電力の再エネ比率の推移/国内・海外

※コージェネ除く

- 精度向上のため過去にさかのぼり数値を見直しています

| 指標 | 算定方法 |

|---|---|

| 温室効果ガス排出量 | GHG排出量=Σ[燃料使用量・購入電力量・購入蒸気量×CO2排出係数]+非エネルギー起源温室効果ガス排出量 非エネルギー起源温室効果ガス排出量=非エネルギー起源CO2排出量※+Σ[CO2以外の温室効果ガス排出量×地球温暖化係数] ※国内外ともに地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく燃料以外を燃焼したCO2排出量を含む [CO2排出係数]

エネルギー起源に該当する燃料は国内外ともに「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づいて算出 |

| エネルギー使用量 | エネルギー使用量=Σ[燃料使用量・購入電力量・自家消費型太陽光発電量・購入蒸気量×単位発熱量] [単位発熱量]

|

- Out_E35

- Out_E36

-

輸送時の輸送量とエネルギー原単位※(指数)の推移/国内

- 輸送量当たりのエネルギー使用量

-

輸送段階のCO2排出量/国内

| 指標 | 算定方法 |

|---|---|

| 輸送のCO2排出量 | 算定は、燃費法(住宅ユニット輸送など)と改良トンキロ法(住宅ユニット輸送など以外)を併用し合算 CO2排出量=Σ[燃料使用量×CO2排出係数]+Σ[輸送重量(トン)×輸送距離(km)×燃料使用量原単位×CO2排出係数] 燃料使用量原単位は、省エネ法の特定荷主の報告制度で使用の値 主要な国内物流(製品出荷)を対象 |

- Out_E37

-

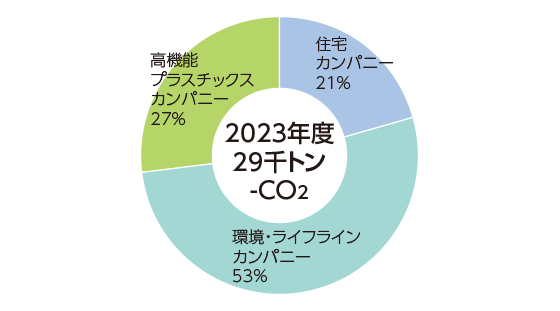

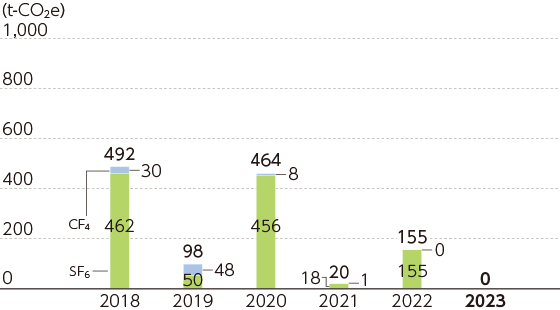

CO2以外のGHG排出量(グローバル⽣産、研究所)

- 2023年度よりSF6を回収するように作業方法を改善したため、0となりました

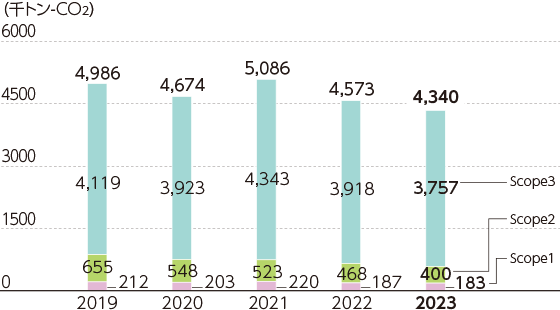

サプライチェーンでの温室効果ガス排出量(Scope3)

| カテゴリー | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||

| 上流 | 購入した製品・サービス | 2,352 | 2,282 | 2,445 | 2,205 | 2,339 |

| 資本財 | 96 | 80 | 74 | 113 | 112 | |

| Scope1,2 に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 127 | 198 | 226 | 220 | 230 | |

| 輸送、配送(上流) | 95 | 86 | 93 | 77 | 83 | |

| 事業から出る廃棄物 | 44 | 37 | 41 | 44 | 46 | |

| 出張 | 24 | 7 | 6 | 23 | 37 | |

| 雇用者の通勤 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | |

| 下流 | 輸送、配送(下流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 販売した製品の加工 | 45 | 39 | 41 | 41 | 38 | |

| 販売した製品の使用 | 772 | 708 | 810 | 625 | 254 | |

| 販売した製品の廃棄 | 558 | 481 | 601 | 559 | 610 | |

| リース資産(下流) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |

| 合計(上下流) | 4,119 | 3,923 | 4,343 | 3,918 | 3,757 | |

- Out_E39

- Out_E40

サプライチェーン全体での温室効果ガス排出量(Scope1、Scope2、Scope3別で表示)

- 精度向上のため過去にさかのぼり数値を見直しています。

| 指標 | 算定方法 | |

|---|---|---|

| サプライチェーンでの温室効果ガス排出量 | 購入した製品・サービス | CO2排出量=Σ[当レポートのマテリアルバランスの欄に記載の主要原材料(PRTR法対象物質を除く)の使用量にそれ以外原材料の推定値を加えたもの×排出係数(インベントリデータベースIDEA Ver.3.1(産業技術総合研究所開発による世界最大規模のGHG排出量データベース)以下IDEA v.3.1)]IDEA v.3.1を搭載した株式会社LCAエキスパートセンターのソフトウェア「MiLCA v.3.1」にて算定。2018年度からは、主要4樹脂(PP、PE、塩ビ、PVA)に関しては原料サプライヤーの実際のGHG排出量の反映を行っている。 |

| 資本財 | CO2排出量=Σ[建物および構築物・機械装置および運搬具の当該年度承認の設備投資による資産額×排出係数(サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出などの算定のための排出原単位データベース(Ver3.4)(環境省・経産省))] | |

| Scope1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | CO2排出量=Σ([燃料使用量・購入電力量・購入蒸気量)×排出係数] 排出係数は、燃料についてはIDEA v.3.3を、購入電力・購入蒸気についてはサプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出などの算定のための排出原単位データベース(Ver3.4)(環境省・経産省)を使用 国内外生産事業所・研究所、国内外オフィスを対象 |

|

| 輸送(上流)(主要原材料の輸送) | CO2排出量=Σ[当レポートのマテリアルバランスに記載の主要原材料(PRTR法対象物質を除く)の使用量(重量)×輸送距離×排出係数(IDEA v.3.3)](輸送距離は一律200kmと仮定し算出) | |

| 送(上流)(製品の輸送) | 算定は、燃費法(住宅ユニット輸送など)と改良トンキロ法(住宅ユニット輸送など以外)を併用し合算 CO2排出量=Σ[燃料使用量×CO2排出係数]+Σ[輸送重量(トン)×輸送距離(km)×燃料使用量原単位×CO2排出係数(省エネ法の特定荷主の報告制度の値)](海外は推定) 国内外グループ会社の製品出荷を対象 |

|

| 事業から出る廃棄物 | CO2排出量=Σ[廃棄物発生量(種類別)×排出係数(IDEA v.3.3)] 国内外生産事業所・研究所を対象 |

|

| 出張 | CO2排出量=Σ[移動手段別交通費×排出係数(サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出などの算定のための排出原単位データベース(Ver3.4)(環境省・経産省))](グループ会社の交通費は推定を含む) 国内外グループ会社を対象 |

|

| 従業員の通勤 | CO2排出量=Σ[通勤費支給額×排出係数(サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出などの算定のための排出原単位データベース(Ver3.4)(環境省・経産省))](すべて旅客鉄道で通勤と仮定し算出。グループ会社の通勤費は推定を含む) 国内外グループ会社を対象 |

|

| 販売した製品の加工 | CO2排出量=Σ[対象製品の生産量×対象製品の加工時の排出係数(IDEA v.3.3)] 国内外グループ会社の自動車向け製品を対象 |

|

| 販売した製品の使用 | CO2排出量=Σ[当該年度住宅販売棟数×電力会社からの年間買電量×60年×電力排出係数]、太陽光発電システムの効果を算入 電力会社からの年間買電量は、太陽光発電システム搭載住宅の電力量収支実邸調査(2023)による。電力排出係数は温暖化対策法報告制度の令和5年度報告に用いる排出係数(代替値)0.441トン-CO2 /MWhを使用。また住宅の使用年数を60年と仮定し算出。当該年度国内販売の住宅を対象。2017年度までは太陽光発電によるGHG削減分を負荷低減分として計算していたが、2018年度からはZEH 仕様の住宅において使用エネルギーが削減される効果も算入を行っている。 |

|

| 販売した製品の廃棄 | CO2排出量=Σ[当該年度の販売の製品に使用の主要原材料量×排出係数(IDEA v.3.3)] 当該年度に販売した製品が、同年度内に廃棄されたと仮定し算出 |

|

| リース資産(下流) | 当社が貸与の機器で施工する工事を対象とし算出 CO2排出量=Σ [ 当該施工単位×単位当たりの燃料使用量×CO2排出係数(温室効果ガス排出算定・報告・公表制度で定めた排出係数)] |

|