水リスクの低減

流域で共有の自然資本として水資源の保全に取り組んでいます。

水リスクの最小化と地域やサプライチェーンの水課題解決

積水化学グループは、2019年に策定した「SEKISUI環境サステナブルビジョン2050」において、自社の持続的な操業・発展には企業活動の場を健全に維持する必要があると考えています。健全な水に満ちた社会を実現するため、当社グループが活動するすべての地域とサプライチェーンにおいて、以下の2つの目指す姿を設定しました。

<目指す姿>

-

1.積水化学グループの水リスク最小化

持続的な操業のために、当社グループが受ける水リスクの最小化および、生物多様性の保全のために、当社グループが与える水リスクの最小化を行います

-

2.地域の水課題解決への貢献

水リスクの最小化だけでなく、自然資本にプラスにリターンすることを目指し、環境貢献製品や流域関係者との協働を通じて地域の水課題解決に貢献します

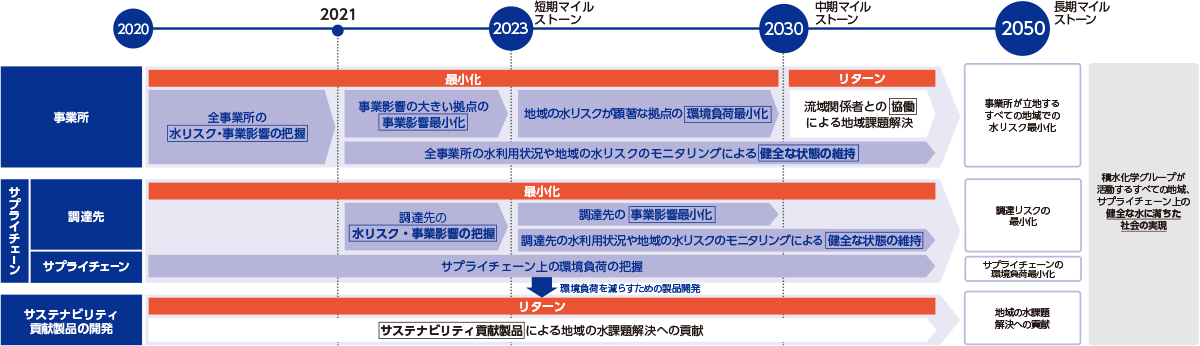

健全な水に満ちた社会を実現するためのロードマップ

当社グループでは、「SEKISUI環境サステナブルビジョン2050」の目標年である2050年までに、健全な水に満ちた社会を実現するという目標を定めています。目標からのバックキャスティングにより、具体的な施策とマイルストーンを設定し、取り組みを進めています。

-

●地域の水リスクとその事業影響を評価し、事業影響の大きい拠点・調達先や地域の水リスクが顕著な拠点を選定します。

-

●事業影響の大きい拠点は、2023年までにリスクを最小化します。

-

●事業影響の大きい調達先は、2030年までに調達先の見直し等によりリスクを最小化します。

-

●地域の水リスクが顕著な拠点は、2030年までに環境負荷を最小化します。

-

●モニタリング指針を作成し、全拠点で事業影響や環境負荷が増加しないか監視します。

また、水資源の保全を含む自然資本へのリターンを加速するために、サステナビリティ貢献製品の開発を継続的に推進していくことで地域の水課題解決やサプライチェーン上の環境負荷最小化に貢献します。

さらに世界各国の各拠点の取り組みとして、 2030~2050年にかけて水源流域関係者との協働体制を構築することで地域の水課題解決に貢献します。

- 11-77

ロードマップ

水リスクによる事業影響評価

2050年に向けたロードマップの初年度にあたる2020年度は、当社グループのすべての生産拠点と研究所を対象に、水リスクによる事業影響評価を実施しました。

当社グループでは、2013年にも水リスク調査を実施しましたが、それから7年が経過し新たに設置した事業所や閉鎖した事業所もあるため、改めて実施したものです。

今回の調査の目的は、各事業拠点が立地する地域の水課題を特定(外部要因評価)したうえで、水リスクによる影響が大きい事業所と、環境に与える影響が大きい事業所を特定することです。

地域の水課題の特定においては、国際環境NGOの世界資源研究所(WRI)が作成した世界各地域の水リスクを評価するツールであるAqueduct Water Risk Atlas 3.0の評価結果と事業所から、個別にアンケートで入手した水利用状況の情報を元に、水リスクによる事業影響と当社の事業が環境に与える影響を定量評価しています。

評価に当たってはCEO Water Mandateより発行された企業向けの水目標設定のガイドライン※の推奨する基準に準じています。

2021年度は事業影響が大きいと評価された国内外の5拠点を抽出し、最小化すべき事業影響と節水レベルの取り組みガイドラインを策定しました。

- Setting Site Water Targets Informed By Catchment Context: A Guide For Companies

サプライチェーンに対する水リスクの影響

当社グループの原材料に関して、製造時に淡水を大量に消費するサプライヤーとしては住宅事業で使用する鋼材とプラスチック事業で使用する合成樹脂の製造事業者があげられます。これらのサプライヤーに対し直接的な働きかけはしていませんが、SEKISUI環境サステナブルインデックスにおいて原材料が製造される際に排水中に含まれる汚濁物質による環境への負荷を自然資本の利用として算出し、継続的にモニタリングしてきました。

また、当社グループの事業活動における水環境への負荷削減、水環境の改善・維持に貢献する製品・サービスの拡充等を通じた環境への貢献度も、自然資本へのリターンとして評価※しています。

2020年度からは、製品が関わるサプライチェーンにおける水リスク、製品による水リスク低減が自然資本と社会資本へのリターンに与える影響などの把握にも取り組んでいます。

事業を通じた水リスク軽減への貢献

当社グループは、水の供給・貯水・排水などの水インフラに関する事業を展開し、水処理システムや下水管など、排水の質の向上に寄与する技術や製品だけでなく、強靭で災害に強い水インフラを構築することでも社会に貢献しています。

例えば、日本、インド、中国、台湾、他ASEAN 地域で展開している製品のひとつ、雨水貯留システム「クロスウェーブ※」では、慢性的な水不足への対策、都市緑化および防災を目的とした雨水の循環利用、洪水による災害対策に貢献することで、水リスクを軽減しています。

住宅においても気候変動によって増加する災害による被害を軽減し、災害復興を支援する「縮災」のために、水インフラ配管を活用した「飲料水貯留システム」の設置を推奨するなど、お客様の「LIFE」に提供できる安心の価値を拡大しています。

-

※ クロスウェーブ:雨水貯留システム。再生プラスチックを原料とした成形品で、地下に埋設して空間を形成し、雨水を貯留するために使用される。豪雨時に下水道や河川に流れ込む雨水の量を調節し、雨水の再利用を可能にする。

取水量、排水負荷の高い事業所の水リスク軽減

当社グループは、事業を行ううえで必要な水を「上水」「工業用水」「地下水」「周辺の河川」などから取水し使用しています。

水は地域共有の貴重な資源のひとつであるという認識から、冷却水を循環使用するなど水の再利用および使用量の削減に努めています。

これまでは、全生産事業所を対象に取水量と排水のCOD負荷の削減について、削減目標を設定し削減活動を進めていましたが、事業所の水使用の状況や地域の水リスクの状況を踏まえ、事業影響の大きい拠点を対象に削減活動を進めていきます。

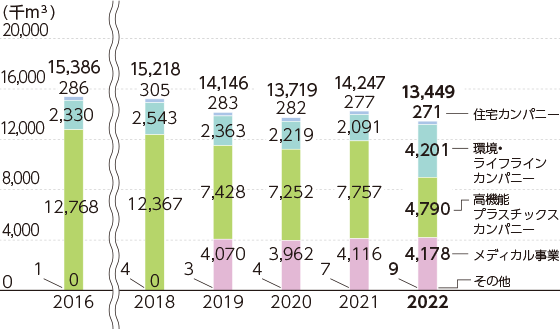

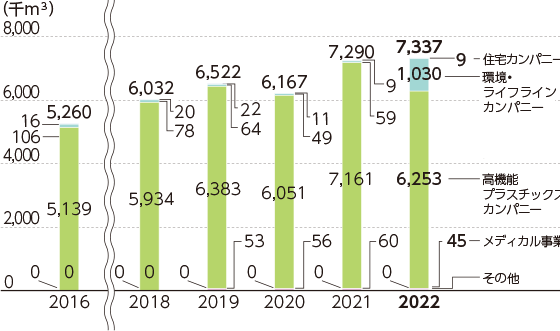

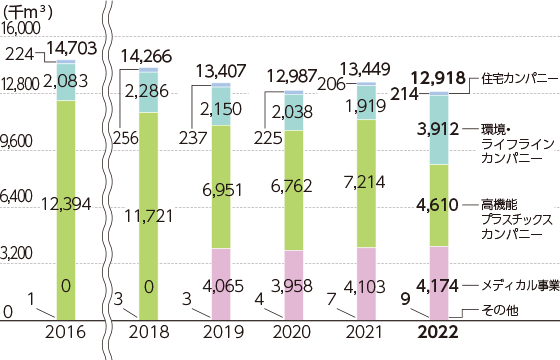

取水量、排水のCOD負荷の削減

2021年度は生産事業所の取水量は、基準年である2016年度実績に対して4.3%の増加、前年比でも8.3%の増加となりました。これは海外で新たに4拠点の生産事業所が追加されたこともありますが、取水量の多い合成樹脂を生産する工場の生産量の増加によるものです。排水のCOD負荷は、基準年である2016年度実績に対して1.2%の削減となりましたが、前年比では12.0%の増加となりました。これも排水負荷の高い合成樹脂を生産する工場の生産量が増加することで排水量が増加したことによるものです。

環境貢献投資枠による設備投資事例

| 事業所 | 削減策 | 効果(計画) | |

|---|---|---|---|

| 取水量削減 | 滋賀水口工場 | ろ過設備の導入で排水を冷却水に再利用 工場用水の見える化および管理強化 |

9%削減 |

| 積水メディカル(株)岩手工場 | 工業用水の取水調整の自動化で10%削減 | 10%削減 | |

| 排水のCOD負荷削減 | 積水ナノコートテクノロジー(株) | 排水処理施設改善で処理能力向上 | 25%削減 |

滋賀水口工場で一般排水再利用を開始

滋賀水口工場では合成樹脂の製造を行っており、当社グループの中で取水量が最も多い事業所となっています。その取水量は当社グループ国内全事業所の約30%を占めており、さらに2015年度より毎年増加していました。

この状況を改善するため、2018年度より取水量削減を目的とする総合的な設備投資を推進し、2020年にすべての投資計画が完了しました。

本計画では工場用水の使用箇所と使用量の把握を行い、使用量の多い箇所については使用量に応じて調整できるようにしました。

さらに排水を浄化後、事業所内に設置されている20ヶ所の冷却塔で再利用することで、取水量の削減も図ります。

- 11-127

積水ナノコートテクノロジーで排水処理能力を増強

積水ナノコートテクノロジー(株)では、テキスタイル製品の加工における糊抜・精錬工程から、高濃度COD排水が排出されており、それを自社内の排水処理施設で処理後、海域に排出しています。

近年では事業領域の変化により排水量は減少傾向にあり、また原材料に使用される糊の成分の変化により排水のCODが難分解となってきていることから、排水処理設備の処理能力を適正化する改修を行いました。

排水量の減少量に合わせて処理工程を縮小するとともに、CODの難分解成分の処理に適した微生物が優先種となる工程を設置することで、処理能力を改善しています。

2021年度は排水のCOD負荷が2016年度実績に対し67%削減しています。

- 11-128

- 11-129

積水ナノコートテクノロジー(株)の排水処理施設

水のリサイクル

水源からの取水量を削減するために、生産工程で使用している水の再使用を進めています。環境・ライフラインカンパニーや高機能プラスチックスカンパニーの各製造工場では、製造工程で使用する大量の冷却水を循環使用しており、国内外生産事業所における2021年度のリサイクル使用量はおよそ106百万m3となります。これは、すべての取水量の4.9倍に相当します。

また、武蔵工場がある蓮田市では、武蔵工場で環境基準に沿って浄化された排水が、埼玉県の自然保全地域に指定されている「黒浜沼」の主な水源として活用されています。

黒浜沼について詳しくは以下ページをご覧ください。

-

(注)2019年度より、メディカル事業の高機能プラスチックスカンパニーからの独立にともない、メディカル事業実績はコーポレートとして集計表記しています。

- 11-80

- 11-81

-

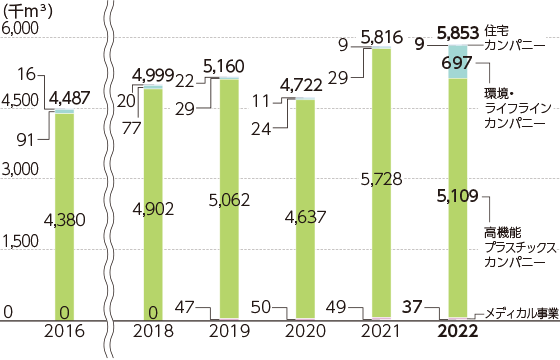

生産事業所の取水量推移/国内

-

生産事業所の取水量推移/海外

- 11-82

- 11-83

-

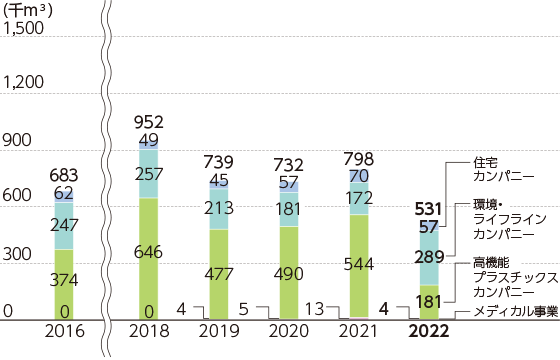

⽣産事業所の排⽔量推移/国内

-

⽣産事業所の排⽔量推移/海外

- 11-84

- 11-85

-

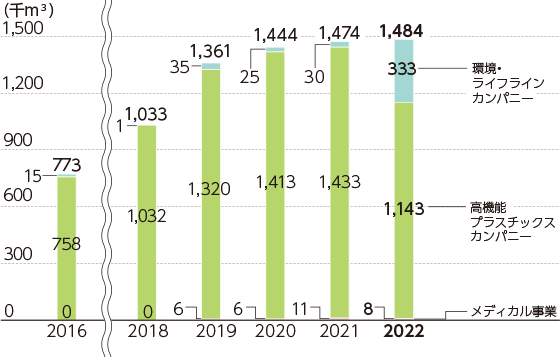

⽣産事業所の⽔消費量推移/国内

-

⽣産事業所の⽔消費量推移/海外

生産事業所の水源別取水量の推移

| 水源 | 拠点のエリア | 全地域 | 水ストレスを伴う地域 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||

| 地表水 | 日本 | 696 | 1,086 | 197 | 726 | 129 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| アジア・大洋州 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |

| 欧州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 米州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 合計 | 696 | 1,086 | 197 | 727 | 131 | 185 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |

| 地下水 | 日本 | 2,604 | 2,624 | 2,632 | 2,517 | 2,340 | 2,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| アジア・大洋州 | 103 | 120 | 144 | 111 | 121 | 132 | 25 | 26 | 35 | 16 | 22 | 24 | |

| 欧州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 米州 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 合計 | 2,710 | 2,745 | 2,776 | 2,628 | 2,461 | 2,465 | 25 | 26 | 35 | 16 | 22 | 24 | |

| 海水 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| アジア・大洋州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 欧州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 米州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 第3者水※ | 日本 | 12,086 | 11,969 | 12,389 | 10,903 | 11,250 | 11,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 中国 | 273 | 298 | 324 | 265 | 247 | 243 | 236 | 288 | 311 | 256 | 241 | 235 | |

| アジア・大洋州 | 896 | 1,097 | 966 | 1,093 | 957 | 1,087 | 18 | 46 | 72 | 80 | 55 | 42 | |

| 欧州 | 1,943 | 1,883 | 1,866 | 1,960 | 1,674 | 2,527 | 1,857 | 1,799 | 1,805 | 1,887 | 1606 | 2,444 | |

| 米州 | 2,042 | 2,209 | 2,732 | 3,092 | 3,165 | 3,297 | 10 | 81 | 156 | 141 | 94 | 121 | |

| 合計 | 17,241 | 17,456 | 18,278 | 17,313 | 17,293 | 18,887 | 2,121 | 2,213 | 2,344 | 2,365 | 1,996 | 2,842 | |

| 総取水量 | 日本 | 15,386 | 15,679 | 15,218 | 14,146 | 13,719 | 14,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 中国 | 273 | 298 | 324 | 265 | 247 | 243 | 236 | 288 | 311 | 256 | 241 | 235 | |

| アジア・大洋州 | 999 | 1,217 | 1,110 | 1,204 | 1,081 | 1,219 | 44 | 72 | 107 | 97 | 80 | 65 | |

| 欧州 | 1,943 | 1,883 | 1,866 | 1,960 | 1,674 | 2,527 | 1,857 | 1,799 | 1,805 | 1,887 | 1,606 | 2,444 | |

| 米州 | 2,046 | 2,209 | 2,732 | 3,092 | 3,165 | 3,301 | 10 | 81 | 156 | 141 | 94 | 121 | |

| 合計 | 20,646 | 21,286 | 21,250 | 20,668 | 19,885 | 21,537 | 2,146 | 2,239 | 2,379 | 2,382 | 2,021 | 2,866 | |

| 地表水 | 日本 | 11,219 | 11,627 | 11,353 | 10,680 | 10,179 | 10,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| アジア・大洋州 | 22 | 26 | 20 | 43 | 18 | 13 | 2 | 2 | 0 | 22 | 4 | 1 | |

| 欧州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 米州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 合計 | 11,241 | 11,653 | 11,372 | 10,722 | 10,197 | 10,636 | 2 | 2 | 0 | 22 | 4 | 1 | |

| 地下水 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| アジア・大洋州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 欧州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 米州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 海水 | 日本 | 2,892 | 2,503 | 2,277 | 2,160 | 2,293 | 2,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| アジア・大洋州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 欧州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 米州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 合計 | 2,892 | 2,503 | 2,277 | 2,160 | 2,293 | 2,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 第3者水※ | 日本 | 591 | 614 | 636 | 567 | 515 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 中国 | 272 | 287 | 308 | 255 | 237 | 233 | 235 | 277 | 296 | 246 | 232 | 226 | |

| アジア・大洋州 | 679 | 867 | 830 | 860 | 790 | 881 | 26 | 55 | 103 | 60 | 54 | 37 | |

| 欧州 | 1,930 | 1,874 | 1,860 | 1,944 | 1,664 | 2,511 | 1,857 | 1,799 | 1,805 | 1,875 | 1,601 | 2,439 | |

| 米州 | 1,585 | 1,571 | 1,981 | 2,060 | 2,012 | 2,177 | 9 | 62 | 79 | 81 | 62 | 62 | |

| 合計 | 5,057 | 5,213 | 5,615 | 5,685 | 5,219 | 6,424 | 2,127 | 2,193 | 2,283 | 2,262 | 1,949 | 2,764 | |

| 総排水量 | 日本 | 14,703 | 14,744 | 14,266 | 13,407 | 12,987 | 13,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 中国 | 272 | 287 | 308 | 255 | 237 | 233 | 235 | 277 | 296 | 246 | 232 | 226 | |

| アジア・大洋州 | 701 | 893 | 850 | 902 | 809 | 895 | 29 | 57 | 103 | 83 | 58 | 38 | |

| 欧州 | 1,930 | 1,874 | 1,860 | 1,944 | 1,664 | 2,511 | 1,857 | 1,799 | 1,805 | 1,875 | 1,601 | 2,439 | |

| 米州 | 1,585 | 1,571 | 1,981 | 2,060 | 2,012 | 2,177 | 9 | 62 | 79 | 81 | 62 | 62 | |

| 合計 | 19,190 | 19,370 | 19,265 | 18,567 | 17,709 | 19,265 | 2,129 | 2,195 | 2,283 | 2,285 | 1,952 | 2,765 | |

- 第3者水;地方自治体等の廃水処理施設への排水(下水道)

生産事業所の水消費量の推移

| 拠点のエリア | 全地域 | 水ストレスを伴う地域 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |

| 日本 | 683 | 935 | 952 | 739 | 732 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 中国 | 1 | 11 | 16 | 10 | 10 | 9 | 1 | 11 | 16 | 10 | 10 | 9 |

| アジア・大洋州 | 298 | 324 | 260 | 302 | 272 | 324 | 15 | 15 | 4 | 15 | 22 | 27 |

| 欧州 | 13 | 9 | 6 | 17 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 |

| 米州 | 461 | 638 | 751 | 1,032 | 1,153 | 1,125 | 1 | 19 | 77 | 60 | 33 | 59 |

| 合計 | 1,456 | 1,916 | 1,985 | 2,101 | 2,176 | 2,272 | 17 | 45 | 97 | 98 | 69 | 101 |

| 指標 | 算定方法 |

|---|---|

| 取水量 | 取水量=総取水量=(地表水、地下水、海水、第3者水からの取水の合計) |

| 排水量 | 排水量=総排水量=(地表水、地下水、海水、第3者水への排水の合計) |

| 水消費量 | 水消費量=取水量-排水量 |

| 水ストレスを伴う地域 | WRI Aqueduct™ Water Risk Atlas (Aqueduct 3.0)による評価において、Baseline water stress がHighもしくはExtremely highのランクである地域 |

- 11-90

-

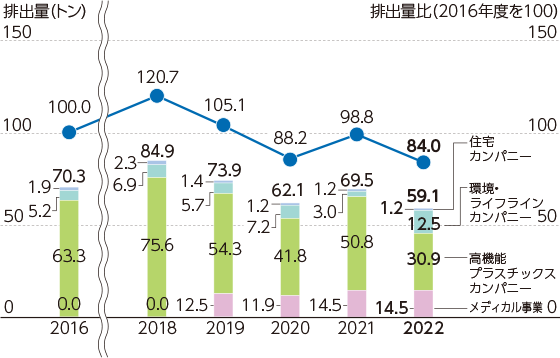

COD排出量の推移/国内

| 指標 | 算定方法 |

|---|---|

| COD排出量 | 排出量=Σ[COD濃度(測定値の年間平均)×排水量] |