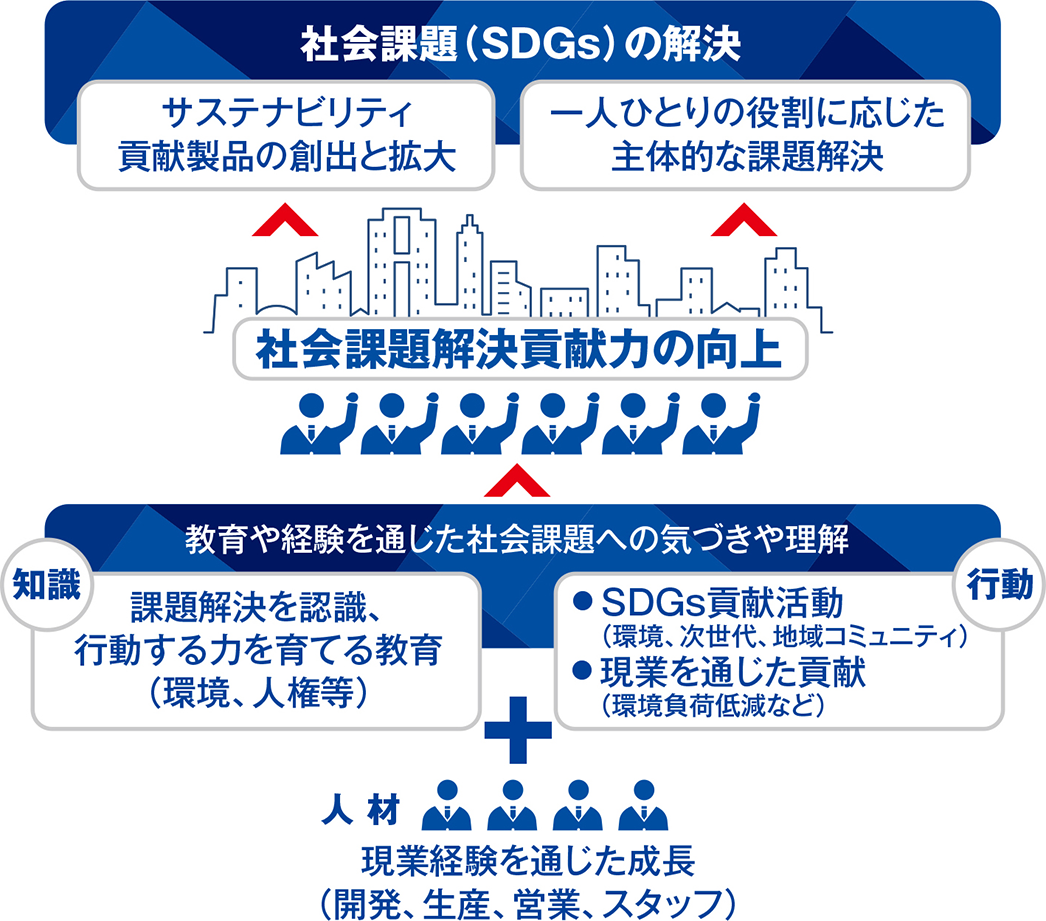

社会課題解決貢献力向上のための教育

サステナビリティ貢献製品の創出と拡大のため、社会課題を認識し、自ら考えて行動できる人材を育成します。

社会課題解決力の向上のための教育の推進

サステナブルな社会の実現に向けて、積水化学グループは「社会課題解決への貢献」を通じた売上、営業利益の拡大を追求しつつ、「持続経営力」を意識した経営を進めていきます。

サステナビリティ貢献製品の市場拡大と創出を加速するために、従業員が社会課題の解決に貢献していく力(=社会課題解決貢献力)を伸ばすことを中心に、持続経営力や収益創出力につながる思考ができるような教育を提供していきます。

教育の長期推進イメージ

2020年に始動している今中期計画(2020-2022)からは、従業員の現業での経験を通じた成長を後押しすることに加えて、課題解決を認識し、行動する力を育てる教育を実施しています。

知識面での教育に加え、社会課題の解決(=SDGs)を念頭に置いた活動を従業員が主体的に行うことにより、意識の変容を図ります。さらに、社会課題解決貢献力を向上させる活動(=SDGs貢献活動)によって行動面からも変革を後押ししていきます。

- 11-15

図1: 社会課題解決に貢献する力を伸ばす教育のイメージ

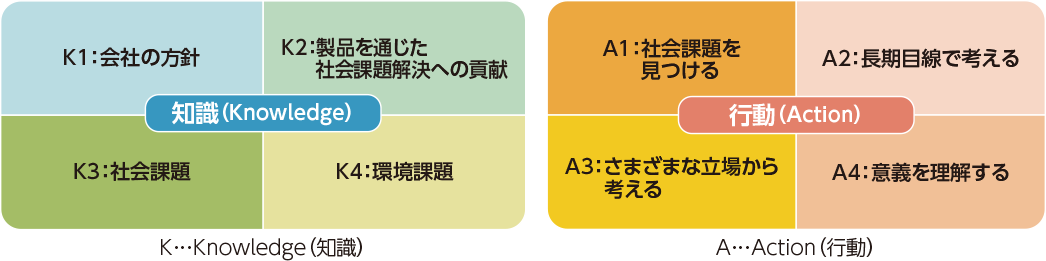

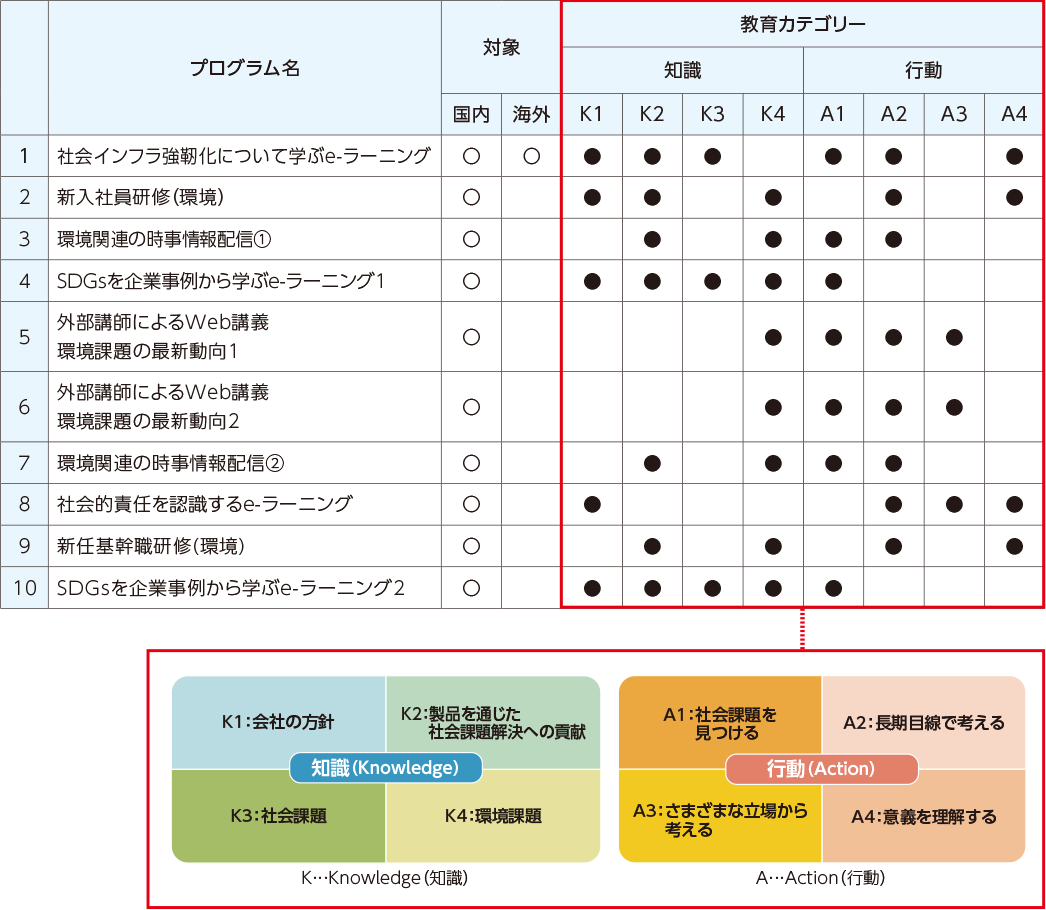

社会課題解決に貢献する力を伸ばすためには、知識と行動のレべルを向上させていくことが重要と考え、それぞれを8項目(知識4、行動4項目)で整理しています。教育や活動などのプログラムによって、これらの知識、行動力がどのように向上しているかを確認しながら、弱点を補強し、強点を伸長させる教育・活動を推進しています。

- 08-13

図2: 社会課題解決に貢献する人材に必要な知識、行動

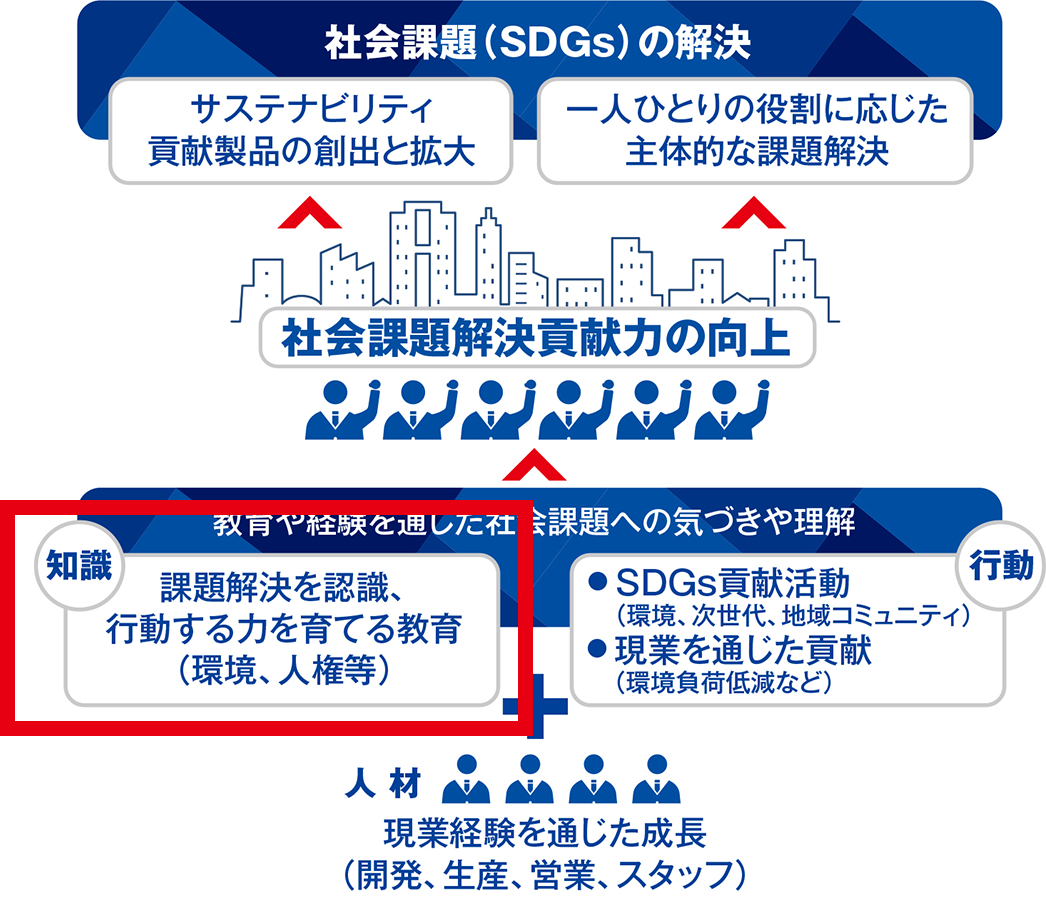

環境中期計画における社会課題解決貢献力向上の教育の考え方

「実践」に向けての変革を支援するプログラム

現中期計画(2020-2022)は、「各社会課題への気づき、理解、行動、成果創出」を図るためのインプット段階と位置付けています。インプット段階での効果を確認し、実際に社会課題・環境課題に対して、気づき、参画し、知り、理解し、考え、行動し、解決に向けた製品・サービスを創出する発展段階へと教育を移行させていきます。このプロセスによって、事業や業務を通じて社会課題・環境課題の解決に資する成果を創出する人材を育成していきます。

人材育成のために、前述の“社会課題解決貢献力に必要な知識や行動力をそなえた人材であるか”を確認する人材指標の結果を活用しています。この指標によって社会課題や環境課題に関する知識、行動における強みや弱点を把握することができます。結果に応じて弱点を補強し、強みを伸長させる教育プログラムを推進することにより、効果的な人材の育成を実施します。

- 11-15-02

人材の社会課題解決貢献力指標の運用

従業員の社会課題解決に必要な知識や行動の現状を把握し、自己研鑽を促すため、個人の進捗の目安となる人材指標を構築し、2021年度より運用を開始しています。

2021年度上期には、国内の従業員を対象に、「サステナブルな社会の実現に向けて、LIFEの基盤を支え、“未来につづく安心”を創造」(Vision2030)していくために必要な社会課題解決貢献力を測るアンケート調査「社会課題解決貢献力チェック」を実施しました。

セルフチェックではありますが、「知識」に関してどこまで知っているか、あるいは課題解決につながる「行動」をとっているか、などの質問を定期的に問うことで、社会課題解決の貢献に対しての自己認識がどの程度向上したかを測ります。自己認識が向上すると、各人の業務においても社会課題解決への貢献を意識して活動することができるようになると考えています。

ベンチマークとなる初回の社会課題解決貢献力チェックの結果は次の通りです。

- 全社平均点: 41点(現中期計画のベンチマーク)

- 強点(点数が高かった項目)

-

知識:製品の一生における社会課題への配慮

-

行動:自分の業務は、会社が進める社会課題解決への取り組みの一部であると考えている

- 弱点(点数が低かった項目)

-

知識:製品の持続性評価(サステナビリティ貢献製品)

製品制度の進化(サステナビリティ貢献製品) -

行動:新たな社会課題・環境課題の解決方法を思いつく

将来の目標を定めたうえで、何が必要か考えて行動している

今回の調査結果を受け、製品ライフサイクルを通じた社会課題への配慮や、自らの業務と社会課題解決との結びつきは比較的浸透していると考えられます。一方で、知識の強化点はサステナビリティ貢献製品制度に関する浸透、行動の強化点は社会課題を見つける、および長期目線で考えることだと判断し、今後強化のための教育プログラムを配信していきます。

社会課題解決貢献力向上のための教育プログラム(2021年実施内容)

- 05-03

社会課題・当社の取り組み周知冊子、e-ラーニング

2021年に国内の従業員を対象に実施した「社会課題解決貢献力チェック」において、点数が低かった項目(弱点)を補強するプログラムを実施しました。

1)社会課題を学ぶ冊子の発行

今、世の中で起きている社会課題を知り、解決するための積水化学グループの取り組みを知ることは、社会課題解決を考え、行動する第一歩となります。2020年には環境課題を理解することを目的とした冊子を発行しましたが、2021年は「社会課題解決貢献力チェック」において、点数が低かった「健康寿命の延長」を取り上げた冊子を発行しました。

また、冊子の内容への理解を深めるため、e-ラーニングも冊子発行と同時に実施しました。

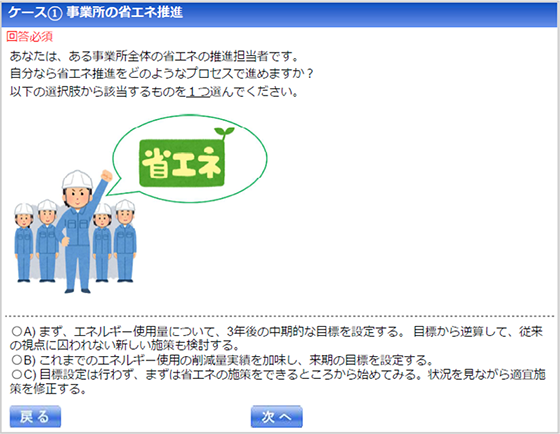

2)バックキャスト型思考を含む様々な思考タイプを学ぶe-ラーニング

2021年の「社会課題解決貢献力チェック」では、「将来の目標を定めたうえで、何が必要か考えて行動している」というバックキャスト思考を起点にした行動がとられていないことが分かりました。この弱点を補強するため、バックキャスト型思考を含む様々な思考法を認識し、場面に応じた組み合わせや使い分けを学ぶことを目的としたロールプレイング形式のe-ラーニングも行いました。

- 08-07

- 08-08

-

社会課題を学ぶ冊子

「健康寿命の延長」 -

バックキャスト型思考を含む様々な

思考タイプを学ぶe-ラーニング