老朽化するインフラへの取り組み今ある暮らしの安心・安全を、未来につなぐために

- HOME

- SEKISUI’s Innovation

- 今ある暮らしの安心・安全を、未来につなぐために

私たちの生活と社会を支えるインフラ

電気やガス、水道や交通といったインフラは、日々の生活や社会を支える重要な基盤です。

断水で水道が使用できなくなったり、通勤中に電車がトラブルで止まったりすると、不便や不安を感じ、その重要性を改めて実感するものです。

インフラが適切に機能していなければ、私たちの普段の暮らしはすぐにままならなくなります。安全で快適な生活を送るためには、いかなる時も安心して利用できるインフラ環境が整っていなくてはなりません。

加速するインフラの老朽化問題

日本のインフラの多くは、1950年代〜70年代の高度経済成長期にかけて集中的に建造・整備されてきました。それから50年以上が経過した現在、多くのインフラが老朽化し、維持管理や修繕、または更新が喫緊の課題となっています。

下水道インフラ

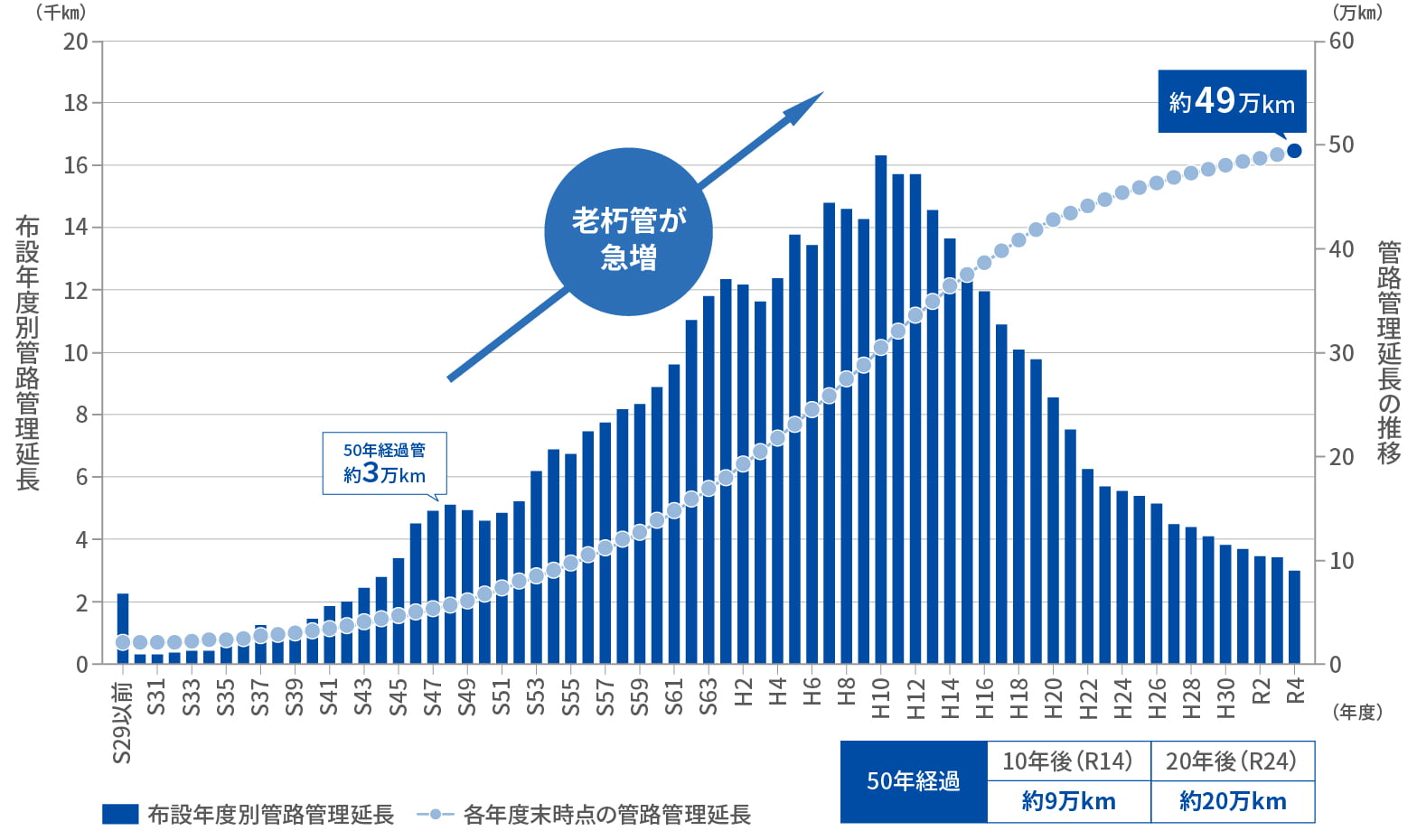

管路施設の年度別管理延長(令和4年度末現在)

さまざまなインフラの中でも、下水道の老朽化への対策は特に急務となっています。

日本の下水道管理の総延長は約49万kmあり、そのうち布設されてから50年を経過した老朽管が約3万km(総延長の約7%※)もあります。さらに、20年後には約20万km(総延長の約40%※)と急速に伸長します。

老朽化が進むほど、破損による漏水に加え、道路の陥没などが起こるリスクも高まるのです。

※令和4年度末の総延長からの試算

鉄道インフラ

一方、人や物の移動を支える交通インフラにおいても、各所で老朽化が危険視されています。

中でも鉄道インフラは、脱線事故を防止するための軌道の維持管理、経年劣化が進んだ橋梁や高架の耐震化対策など、さまざまな問題を抱えています。

また、まくらぎの老朽化による事故も発生しており、大規模な更新が必要となってきています。しかし近年では、環境配慮の観点などからかつてのような高品質な木材の調達が難しくなっていることに加え、木材の防腐剤として使用されてきたクレオソート油が、発がん性の危険からEUでは使用禁止となるなど、木材に限らない素材に代替していく機運が高まっています。

インフラの老朽化対策を進め、

持続可能な社会の基盤を作る

安心・安全な暮らしを支えるインフラを守り、これからも使い続けていくためには、定期的な点検や修繕、更新が欠かせません。

積水化学グループでは、それぞれのインフラの特性に応じて、修繕工法の進化や新素材の開発を推進し、持続可能なインフラの構築を目指しています。

水を流したまま下水道の工事を可能に

SPR工法

下水道管は地中に埋設されているため、修繕には地面を掘り起こす大規模かつ長期間の工事が必要とされてきました。そこで積水化学は、東京都下水道サービス(株)、足立建設工業(株)と共同で、従来工法の課題を解決する「SPR工法」を開発。この工法では、下水道管の内部に新たな管を形成し、下水の流れを止めることなく老朽化した管を修復できます。地域の人々の暮らしへの影響を最小限に抑えることができるほか、道路を掘り返さないために工事期間の短縮やコスト削減にもつながります。また廃棄物も少なくなるため環境負荷の低減にも貢献する技術として全国で広く導入されています。

高い耐久性で、効率的なメンテナンスを実現

エスロンネオランバーFFU

積水化学が開発した「エスロンネオランバーFFU」は、軽量でありながら、耐久・耐候性に優れるなど、天然木材とプラスチックの長所を兼ね備えた合成木材です。また剛性がありながらも加工がしやすく、電気を通しにくいため、まくらぎの素材として非常に適しており、日本各地や海外30カ国以上の線路で導入されています。さらには長寿命でメンテナンスコストを低減できるため、まくらぎ以外にも建築・土木分野などで、天然木材に替わる素材として、さまざまな用途で採用されています。

技術の進化で未来につづくインフラを支える

老朽化が進むインフラを安全に維持し続けるためには、修繕や更新をするとともに、環境負荷の低減や資源の有効活用も視野に入れた持続可能な取り組みが不可欠です。

インフラを守ることは、未来の暮らしを守ること。

積水化学グループは新たな技術や素材の開発を通じて、安心・安全で快適な社会を次の世代へとつないでいきます。