健全な危機感をもち続け、

さらなる挑戦力で

Vision 2030達成につなげる

メッセージ動画

社長メッセージ動画(4分10秒)積水化学グループの強みや主要事業、目指す方向についてご説明しています。

メッセージ 統合報告書より

昨年度を振り返って

世界情勢が不安定化し不確実な要素が増す中、当社グループは2024年度、長年目標としてきた営業利益1,000億円超を達成しました。年度中に2度の業績予想の上方修正を行い、最終的に1,080億円という実績を記録したこの成果は、5月末から6月にかけて実施した欧州IRでも高く評価いただき、当社グループの強さや成長力への理解が一段と深まったと実感しています。今回の記録達成は、長期ビジョンを掲げ、その実現に向けて中期計画を策定し、着実に推進してきた結果だと考えています。

とくに、前中期計画「Drive 2022」期間中はコロナ禍による業績悪化に直面しましたが、慌てることなく、先行き不透明な状況が続くことを前提に構造改革を進め、高機能製品へのシフトによる利益率の向上と新規事業への開発投資を並行して進めてきました。そして、現在進行中の中期計画「Drive 2.0」は、長期ビジョン達成に向けた折り返し地点にあたる重要な局面です。改めて企業としてありたい姿を明確にし、全従業員がそれを共有し、腹落ちして理解してくれたことが成果につながったと感じています。

私自身、長期ビジョンと中期計画の方向性が正しかったという自信をもっています。従業員の挑戦を後押しするKPIも着実に向上しており、長期ビジョン発表から5年間の挑戦の結果が今回の成果につながったものと考えています。

積水化学グループが社会に提供する価値

創業以来、当社グループは、世界のひとびとの安全や健康に影響を及ぼす社会課題、気候変動や自然災害のように社会の存続に深刻な影響を与える地球環境の変化など、「くらしの根幹にある課題解決」に一貫して取り組んできました。そんな当社グループにおける価値創造プロセスの究極のアウトカムは、「未来につづく安心」です。今を生きる私たちだけでなく、次世代、そして未来にずっと安心なくらしが続いていくよう、今ある社会課題を未来に残さないことが当社の社会的役割だと思っています。

当社は多様な事業を展開していますが、「先取り」「加工」「変革」という一貫した強みをもっています。挑戦を続ける人材を中心とした人的資本や、テクノロジープラットフォーム、特許などの知的資本を価値の源泉とし、これらの強みを軸に価値創造を進め、ステークホルダーの皆さまと共に独自のイノベーションを生み出しています。

2025年は大阪・関西万博が開催され、当社が開発したペロブスカイト太陽電池が会場に採用されていることで、国内外から大きな注目を集めています。当社グループは、市場や社会課題のニーズを先んじてとらえ(先取り)、社内外の技術を掛け合わせて独自のソリューションを生み出し(加工)、新たな価値やシステムを構築して社会を変革(変革)することに挑み続けています。

一方で、当社は原料をもたず加工に特化しているため、他社より高い付加価値を生み出さなければ生き残れないという強い意識をもって開発に取り組んでいます。その具体的な成果が「サステナビリティ貢献製品」の継続的な創出です。「社会課題解決力=製品の付加価値」ととらえ、今後もサステナビリティ貢献製品を増やすことで、安心が未来につづくサステナブルな社会の実現と企業価値向上の両立を目指し、挑戦を続けていきます。

「ニーズ」と「シーズ」のマッチングによる「先取り」

当社グループにおける最大の強みは「先取り」にあります。「先取り」というと、社会課題を察知するアンテナの高さを想像するかもしれませんが、社会課題自体は他社も同様に把握しており、重要なのは課題に対してどのようなソリューションを提供するかです。当社の特徴は、「世の中のニーズ(=社会課題)」と、「自社がもつ強いシーズ(=コア技術)」を的確にマッチングさせることを最優先としている点です。

当社は、競争力のある世界レベルの技術を多数保有しており、それらを棚卸して「テクノロジープラットフォーム」として体系化しています。それらのコア技術を組み合わせ、必要に応じて他社や大学など外部技術との融合やオープンイノベーションを通じた開発等を進めています。また、知的財産の面でも大きな強みをもち、付加価値を高めて利益率を向上させるだけでなく、知財力を活かして利益を長期的に維持する取り組みにも注力しています。

資本コストや株価を意識した経営の現状

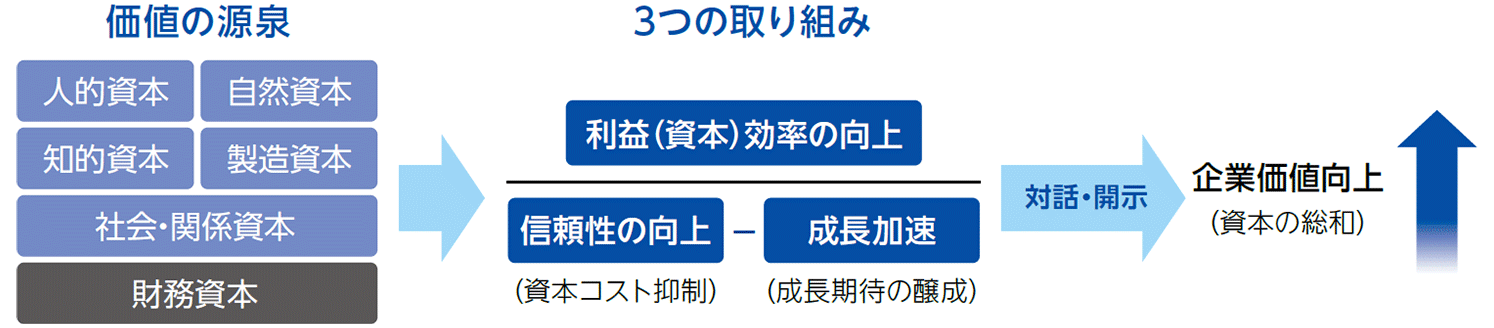

企業価値の向上に向けて、「資本効率の向上」「信頼性の向上」「成長加速」の3つの取り組みを進めています。「資本効率の向上」で最も重要となるのは、現有事業の成長です。「成長期待の醸成」については、戦略領域マップに基づく「新事業領域の創出」が鍵となり、近年注目を集めるペロブスカイト太陽電池など、革新領域で事業化の目途をつける必要があります。「資本コストの抑制」については、コーポレートガバナンスの強化に加えて、少し広義に解釈し、企業価値の毀損につながりかねない重大な不祥事の未然防止、環境経営や人的資本投資の推進、サプライチェーン全体での人権尊重を重視しています。

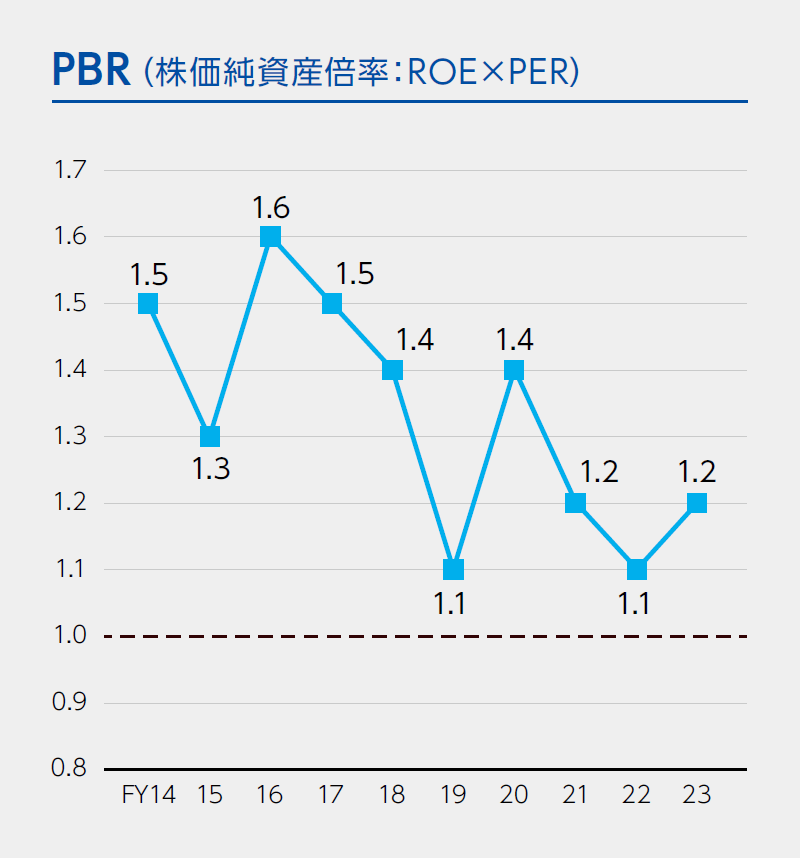

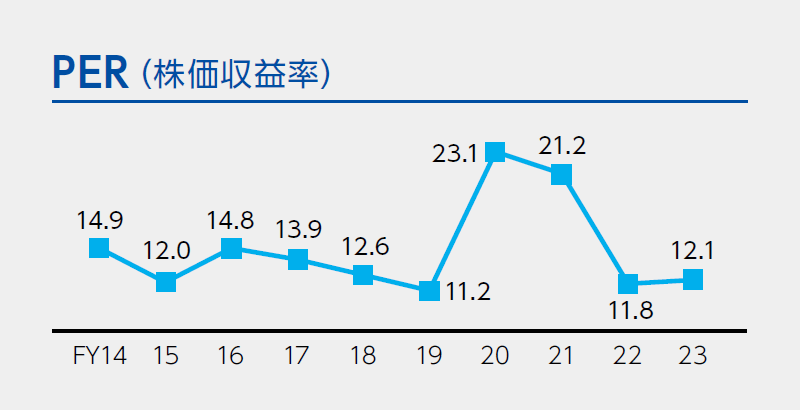

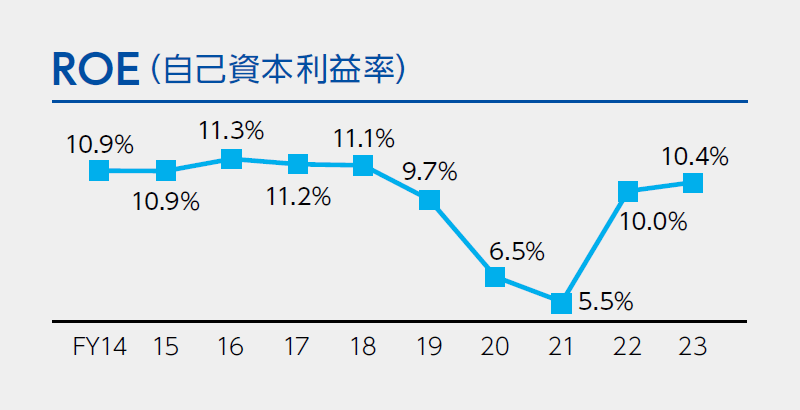

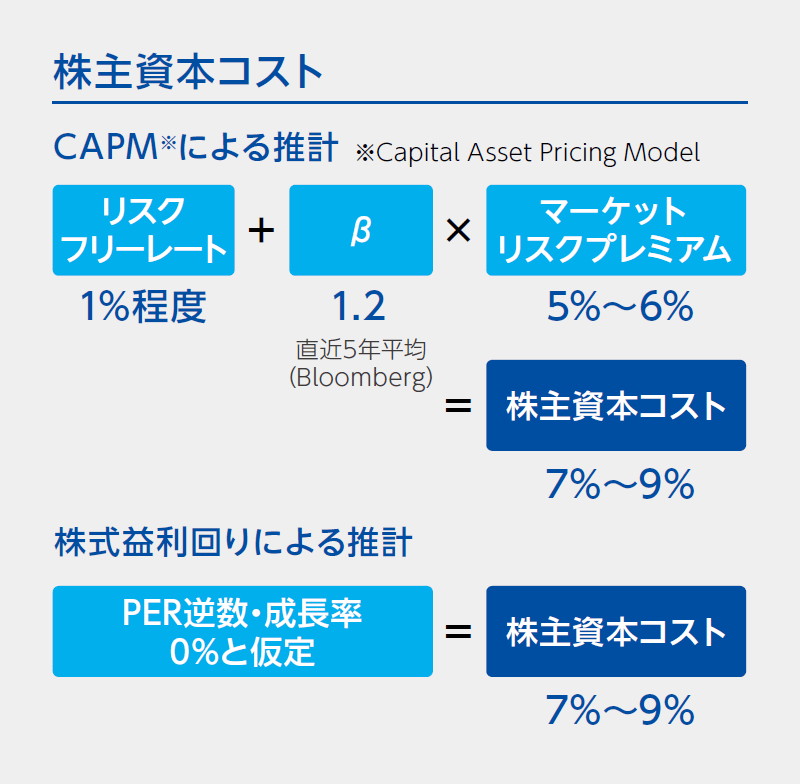

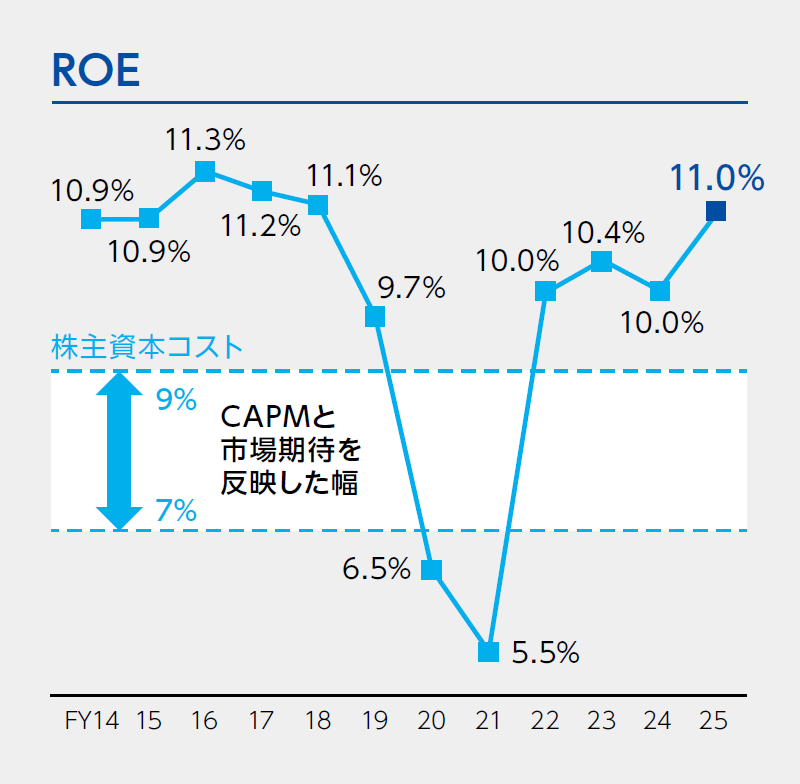

PBRは過去10年間、安定的に1倍以上を維持し、コロナ禍の影響を受けた2020、2021年を除いてPERは10倍超、ROEも10%超と一定の成果を上げています。とくに重要な経営指標と位置付けるROEについては、株主資本コストとの差であるエクイティスプレッドを意識しており、コロナ下を除けばROEは当社の株主資本コスト(7~9%)を安定して上回っています。ただし、現状に満足せず、引き続き資本効率を意識しながら、「Vision 2030」で掲げる営業利益率10%達成に向け、収益性のさらなる向上を目指していきます。

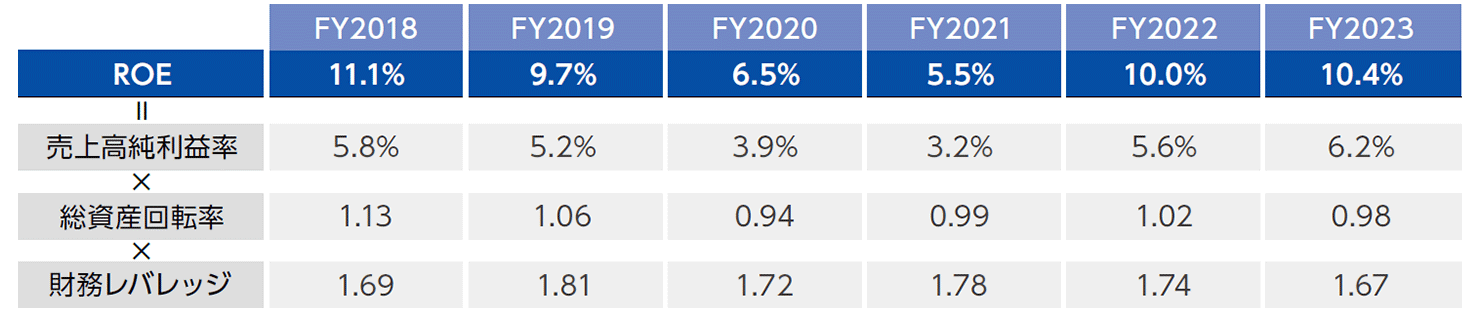

ROEを分解していくと課題も見えてきます。

総資産回転率は1を下回って推移していますが、これはまちづくりや建売販売に伴う土地仕入れ、成長牽引事業やペロブスカイト太陽電池をはじめとした新事業への成長投資による一時的な影響です。これらの投資を成果につなげ、総資産回転率の改善をはかっていきます。なお、必要以上の資産の増加を防ぐため、投資案件は事前審査や継続的な効果検証を行い、土地や建物は回転率を重要なKPIとして厳格にモニタリングしています。財務レバレッジは一定の効率性と安全性を保っています。また、過去のトレンドを見ると、売上高純利益率の低下がROEの低下に直結していたこともわかります。今後の収益性強化のためにも、成長を加速させ、資産効率についても向上させていくことが重要だと考えています。

ステークホルダーの皆さまには、今後も中長期的にROE10%超を安定的に維持し、さらに向上のトレンドにあるかに着目していただきたいと考えています。

ポートフォリオマネジメントについて

当社グループは、住宅、環境・ライフライン、高機能プラスチックスの3つのカンパニーとメディカル事業で構成されています。大まかには、高機能プラスチックスが成長を牽引し、住宅と環境・ライフラインにて安定した収益を稼ぎ、メディカルは将来の成長が期待される事業として、それぞれ着実に業績を伸ばしています。

ポートフォリオマネジメントは、各カンパニーとメディカル事業の全33事業を対象とし、「収益効率(ROIC)・成長性」の観点から「成長牽引」「成長期待」「収益基盤」「体質強化」の4象限に分類し、事業ごとの戦略を策定しています。そのうえで、持続的な成長のためにはメリハリをつけた資本配分が必要との考えのもと、中期計画では「成長牽引」と「成長期待」の2つの象限の事業に全体の6割以上の資本を配分し、2025年までの創出キャッシュ増分(EBITDA)の9割以上をこの2象限から獲得していく計画としています。

また、これら成長を支えていくためにも、「収益基盤」事業が既存の強みを活かして着実にキャッシュを創出し、文字通り収益の基盤として経営の安定を支えます。「体質強化」に位置付けられる事業については、思い切った構造改革により収益性の改革をはかっていきます。

これら各ステージにおける事業の役割をしっかり果たすことで、ROEの向上と共にROICスプレッドを拡大させ、企業価値の向上を目指していきます。なお、当社のWACCは6~8%程度を想定しており、既存事業の見極めや投資へのハードルレートとして活用しております。

また当社の成長に必要不可欠なのが、サステナビリティ貢献製品です。各事業部門では特にプレミアム枠を増やすことに注力しており、製品ごとに「社会貢献・収益性」を評価の軸としたプロダクトポートフォリオも重視しています。社会課題の解決に貢献する新たな市場を創出することで、サステナビリティ貢献製品の収益性を高め、プレミアム枠への押し上げを進めていきます。

プレミアム枠拡大戦略(イメージ図)

住宅事業を保有する意義

当社グループの住宅は高品質・高付加価値を強みとし、とくに「災害に強い家」として高い評価を得ていることから、その品質レベルには大きな自信をもっています。住宅単体にとどまらず、環境・ライフラインの配管やユニットバス、クロスウェーブ、無電柱化といったまちづくり事業全体とのシナジーも発揮しており、ひとびとのくらしに貢献するという長期ビジョン実現において重要な役割を果たしています。

また、住宅事業で培った技術は当社の新事業創出にも貢献しています。例えば、ペロブスカイト太陽電池の屋根施工技術の開発には住宅事業の技術者の知見が活かされていますし、将来的には住宅屋根への展開も想定しており、住宅事業を保有していることがペロブスカイト事業の強みにもつながっていきます。

さらに、一定の投資や工夫は必要ですが、大規模な追加設備投資を伴わずに安定的にキャッシュを生み続け、グループの経営安定性やAA-という高い外部格付けの維持にも貢献しています。この安定性は、今後のペロブスカイト太陽電池への投資のための借入等にもプラスに働き、有利子負債の積極活用、資本効率を意識した経営へとつながっていくと考えています。

住宅事業はROICが高く、WACCを大幅に上回る高収益事業であり、企業価値向上にも大きく寄与しています。市況は厳しいものの、工場生産比率の高さから、大工不足や建設労務費高騰といった外部環境の変化による影響を受けにくく、今後も成長が期待できる事業です。投資家を始めとするステークホルダーの皆さまにも着実な成長を実感していただけるよう、引き続き尽力していきます。

成長加速の鍵となる新事業の創出

当社グループでは、事業戦略の羅針盤として戦略領域マップを作成し、現有事業からの延長で拡大する領域を「強化領域」、将来トレンドを踏まえ新たなイノベーションを創出する領域を「革新領域」と定めています。特に「革新領域」については、コア技術をベースに社内外連携やM&A等を活用し、事業化フェーズへの進行を加速させていきます。例えばペロブスカイト太陽電池については2025年1月に新会社を設立し、まずは100MW規模の生産ラインの立ち上げを進めているほか、6月にはiPS細胞など幹細胞の培養に用いる細胞接着ポリマーの発売が始まるなど、開拓が順調に進捗しています。

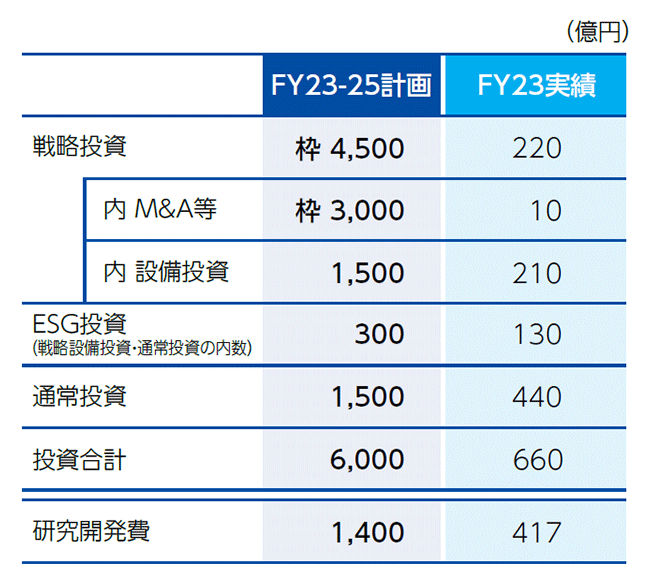

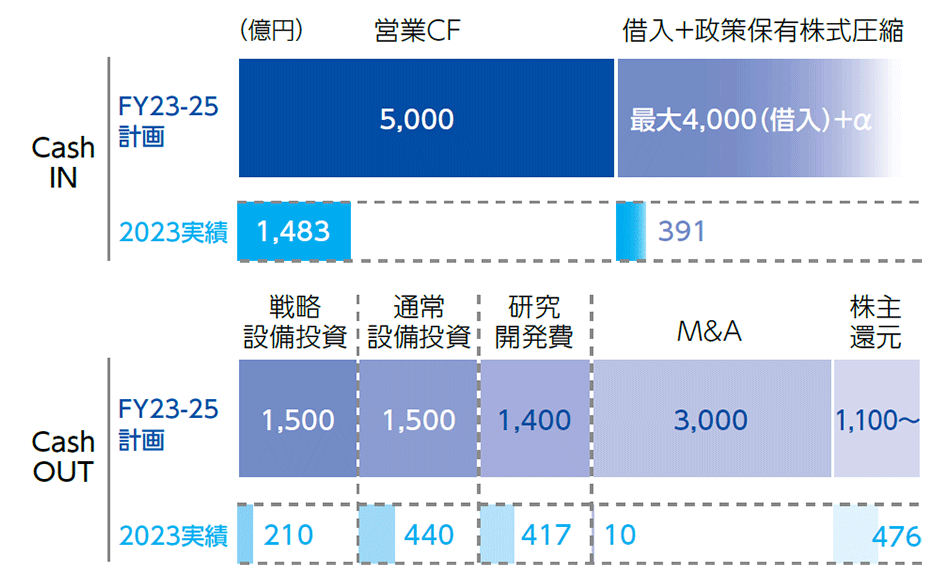

投資については、高機能プラスチックスにおける生産能力増強、ペロブスカイト太陽電池の量産ライン立ち上げに向けた設備投資など成長投資案件が増加し、戦略設備投資は中期計画で設定した予算枠を超過する見通しです。M&Aについても引き続き、「革新領域」を中心に幅広く検討していきます。

一方、新製品を効率よく生み出していくには開発現場のDXが欠かせないことから、当社グループではマテリアルズ・インフォマティクス(MI)を活用した研究開発のスピード向上に注力しています。これは、機械学習などの情報科学を活用し、材料開発の効率を飛躍的に高める取り組みで、たとえばフィルム製品の配合検討では、従来は配合設計までに5か月かかっていたものが4時間に、電 子材料用テープの接着剤開発において、1か月かかっていた工程が16時間にまで短縮されるなど、大きな成果が現れ始めています。

資本コスト抑制を意識したガバナンスの強化

信頼性の向上には、コーポレートガバナンスの強化が最も重要だと考えています。経営の透明性・公正性を高め、迅速な意思決定を追求していくことで、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をはかることが基本です。

リスクマネジメントの観点では、気候変動をはじめ、都市集中や高齢化の進行、AI技術の台頭など、将来当社グループが直面する可能性のあるリスクや機会をサステナビリティ委員会で抽出しています。

また、内部統制をマテリアリティとして設定し、企業価値を大きく毀損しかねない重大な不祥事等の発生を抑えることも重要だと考えています。「安全、品質、法務・倫理、会計、情報管理」の5つの重点領域におけるインシデントの未然防止力と早期発見・早期対応力の向上に取り組んでいます。とくに「品質」については、測定から出荷判定まで人手を介さないDX化を加速させています。さらに、資本コストの抑制に向けた意識改革を進めており、基幹職の人事評価に広義の資本コストの意識を反映し、財務・非財務の双方の観点から評価を行っています。非財務領域では、インシデント発生時の影響を数値化し、資本コストへの影響度として評価に反映させ、ボーナスにも連動させる仕組みを整備しています。

高い目標に挑む環境への取り組み

当社グループは、化学メーカーとして世界で初めてSBT認証を取得し、GHG排出量の削減率目標をさらに引き上げたSBT認証を再取得するなど、環境への取り組みにおいて業界を牽引する存在であると自負しています。これは、自社の生産プロセスにおけるGHG排出量を抑えるアプローチだけでなく、サステナビリティ貢献製品の開発・普及を通じて、Scope3を意識した環境負荷抑制にアプローチしている成果であると考えています。いずれも、当社が重要課題として設定している気候変動、資源循環の取り組みと密接に関わっています。

気候変動について、自社のGHG排出量削減については、2030年に19年度比で50%の削減目標に対し2024年実績は37.9%削減と、順調に推移しています。中でも購入電力の再エネ比率については、2030年までに100%にするという目標でSBT認証を取得しています。一方、生産時のGHG排出量の内訳の多くを占めるのはガス・蒸気など燃料由来のものです。燃料由来のGHG排出削減については、2050年のネットゼロに向け、蒸留工程の見直しなどの生産革新と水素・イーメタンなどの次世代炭素燃料の活用の検討を進めています。

資源循環は、Scope3のGHG排出量削減に寄与するテーマです。再生原料を使用した製品の拡販や、廃プラスチックのマテリアルへの再資源化に積極的に取り組んでおり、サステナビリティ貢献製品の認定基準になっているほか、評価指標にも入れて運用しています。2030年に再資源化率100%という高い目標に向かって、新たな技術の活用も視野に取り組みを進めています。

挑戦人材を育む人的資本戦略

「従業員は社会からお預かりしている財産である」という理念のもと、当社グループは「挑戦する人材」を重要視しており、誰もが挑戦したくなる活力ある組織を目指しています。長期ビジョン策定時から人事制度改革に着手し、挑戦を後押しする制度を整備すると共に、人的資本の予算枠を確保し、リスキリングなどへの投資も積極的に進めています。

また、社員一人ひとりが職場で「改善・改革・創造」のいずれかに挑戦し続けることを後押しするため、KPIに挑戦行動の発現度を盛り込み、挑戦人材を積極的に登用する制度も整えるなど、投資と仕組みの両面で人的資本を重視しています。こうした取り組みの積み重ねが、営業利益1,000億円超を支える原動力となっており、従業員一人ひとりの挑戦が成果につながっていると感じています。

人材確保においては、「安定志向で入社する会社」ではなく、挑戦を通じて自分の成長を実感できる会社であることを打ち出しています。「面白そうなことに挑戦できる、成長を実感できる会社」であることを伝えるための採用向けCMも用意し、「いまある社会課題を、未来に残さない。」というメッセージを発信しました。第2弾では具体例としてペロブスカイト太陽電池の開発を取り上げたことで、とくに理系学生の就職意向度が向上し、着実に効果も出てきています。

今後も、社会課題解決を通じて成長する企業姿勢やリアルな取り組みを積極的に発信し、挑戦意欲の高い優秀な人材の確保、育成に努めてまいります。

「共に挑戦するリーダー」が理想のリーダー像

当社グループの長期ビジョンの策定に際して、チームで徹底的に議論を重ねて作り上げたように、最終的な決断はリーダーが下すとしても、その過程でメンバー全員が腹落ちし、自分たちの目指すべき姿を共有することが極めて重要だと思っています。共有できれば、一人ひとりが自発的に挑戦します。自分たちの組織の「ありたい姿」をメンバーと共に明確にし、実現に向けて挑戦する過程で、メンバー自身も成長していきます。その成長を後押しすることこそが、リーダーの役割です。

「言われた通りにやれ」と押し付けるだけでは、主体的な挑戦は生まれません。メンバーが自ら挑戦し、成長できる環境を整え、共に挑戦するリーダーこそ、理想的な存在だと考えています。

グローバル経営の責務としての人権尊重

当社グループはグローバルに事業を展開しており、とくに高機能プラスチックスを中心に原材料の調達も一層グローバル化が加速していることから、事業活動に関わる全てのひとびとの人権を尊重することが重要な責務だと考えています。持続可能な経営基盤を強化するため、人権尊重を経営の基盤ととらえ、従業員だけでなくビジネスパートナーを含むサプライチェーン全体で取り組みを進めています。さらに、人権侵害は企業価値を大きく毀損するリスクも伴うため、重大な問題を未然に防ぐという強い意思をもち、取り組みを一層強化しています。

こうした意識のもと、2022年度には、私が委員長を務めるサステナビリティ委員会内に「人権分科会」を新設し、人権に関する全社方針の策定を担っています。人権分科会に設置した4つのワーキンググループでは、グループ内および取引先における人権デューデリジェンスの仕組みを整え、課題の抽出と是正を進めています。また、人権教育の推進に加え、外国人従業員も含めたより幅広いステークホルダーが利用できる通報・相談窓口を設置しています。

株主との対話が導く企業価値向上

株主・投資家の皆さまをはじめとするステークホルダーとの対話は、非常に重要だと考えています。いただいたご意見、ご提言は真摯に受け止め、これまでと同様、経営にも活かしているところです。最近では、とくに長期保有してくださっている株主の皆さまから、成長戦略や資本政策、事業ポートフォリオ、ESG経営といった観点での課題に関するご質問やご意見を多くいただいています。

持続的な企業価値向上には、当社グループのファンになってくださる株主を増やすことが何よりも重要だと考えています。ガバナンスの効いた健全な経営を基本とし、着実に業績を積み上げると共に、適切な情報開示を行い、今後も株主・投資家の皆さまとの対話を大切にしてまいります。対話の中では、ときに厳しいご意見をいただくこともありますが、中長期的な企業価値の向上を目指すうえでは将来の改善につながるヒントになることも多く、忌憚のない率直なご意見こそ大切にすべきだと考えています。

積水化学グループの現在と社長としての挑戦

「健全な危機感」を持ち続けられるかどうか。これが、当社グループの現在の課題だと考えています。2024年度は過去最高の業績を達成しましたが、好調なときほど気が緩みがちです。「これで十分だ」と考えた瞬間こそ陥落の始まりで、ひとたび業績が悪化し始めると、守りに入って縮小均衡に陥ります。それは、持続的な成長を目指す企業にとって最も避けるべき状況です。むしろ、好調なときこそ緊張感をもって、次の仕込みに臨む必要があります。

そのうえで、私が今まさに挑戦すべきことは、グループ全体にさらなる「挑戦する風土」を醸成、浸透させることです。2024年度に「挑戦した」と回答した従業員の割合は、前年比8ポイント上昇したとはいえ、まだ50%台に留まっています。これが70%、80%まで高まれば、当社は圧倒的な成長力をもつ企業へ進化できると確信しています。

挑戦し続ける文化を浸透させることが、私の最大のチャレンジです。当社グループの持続的な成長と従業員の成長に向けて、引き続き全力で取り組んでまいります。