卓球 早田ひな選手 × 積水化学 村上和也氏が語る

挑戦が生む 成長し続ける力

公開日:

その開発にはどんな想いや物語があり、

それは地球に暮らす⼈々や社会とどのようにつながっていくのか。

「SEKISUI|Connect with」は、積⽔化学とつながる未来創造メディアです。

“挑戦が生む 成長し続ける力”──。世界の舞台で戦い続ける卓球・早田ひな選手と、社会に貢献するイノベーションを追い求める積水化学。異なるフィールドで挑戦を続ける両者が互いの経験を重ね合わせながら語ったのは、変化を恐れず一歩踏み出すための覚悟と環境だった。

自分を変えた挑戦

すべてをゼロから組み直す覚悟

「このままじゃ卓球人生が終わる」。早田ひな選手がそう痛感したのは、世界大会の代表選考から漏れた瞬間だった。幼い頃から世界一を目指し、一心に卓球と向き合ってきた彼女にとって、その知らせはまさにキャリアを根底から揺るがす出来事となった。

「このままの自分では、世界の舞台に立てない」。そう強く思い知らされた彼女は、現状を維持することの安全よりも、自身をゼロから再構築することに決めた。技術の見直しだけではなく、体の使い方、ラケットの振り方、感覚の再構築まで。15年以上かけて積み上げてきたものをいったんリセットし鍛え直すという決断は、並大抵のことではない。

2000年7月生まれ、福岡県北九州市出身。4歳の時に姉の影響で卓球を始める。全日本卓球選手権大会女子シングルス優勝4回、パリで行われた世界大会で女子団体銀メダル・女子シングルス銅メダル獲得。

「15年以上積み重ねた感覚を捨てるのは、簡単なことではありませんでした。でも、挑戦しないことが一番の後悔になると思ったんです」

彼女が常に大切にしてきたのは、“どちらが後悔しない選択か”という基準だ。

「世界一になりたいという気持ちももちろんありますが、それ以上に後悔したくないという思いが強かった。引退した選手の中には『あの時こうしていれば……』と振り返る方も多くて、私は後悔したくなかったんです。もし次の世界大会に出場できなかったとしても、私は後悔しないだろうと思い、大きな挑戦をしました」

結果が出る保証はどこにもない。だが、その挑戦を支える確信のようなものが、彼女の中にはあった。それは、10年以上苦楽を共にしてきた“チームひな”と呼ばれるスタッフたちだ。長年指導を受けてきたコーチ、フィジカルトレーナーに加えて、練習相手を務めるスタッフ、さらに遠征にも帯同し、生活面を含めてサポートする母親などの存在も重要だ。フォーム改造という挑戦に際して、コーチやトレーナーとの信頼性が不安を上回り、「皆を信じれば絶対に大丈夫だ」という信念があったそうだ。

技術革新は挑戦の積み重ね

積水化学の信念

早田選手の言葉に深くうなずいたのが、積水化学で人事部長を務める村上氏だ。“変化を恐れず、挑戦を続ける姿勢”は、同社の企業文化そのものと重なるという。同社もまた、“挑戦”をキーワードに、常に進化を続けてきた。

「加工メーカーである積水化学は、常に変化と向き合っています。住宅にせよ機能性プラスチックにせよ、世の中の変化と進歩に対応しなければすぐに陳腐化してしまいます。技術者、営業など従業員たちが常に今までやったことのない新しいことに取り組まないと製品も進歩しない。早田選手同様、我々のビジネスにとって挑戦は避けて通れないものです」(村上氏)

1989年積水化学工業株式会社に入社。人事を中心に管理部門の業務に携わり、グローバル施策とマネジメントに豊富な経験を持つ。2020年より人事部長として人事制度改革とダイバーシティ経営を推進し、2021年の取締役就任以降も人事制度改革などに取り組んでいる。

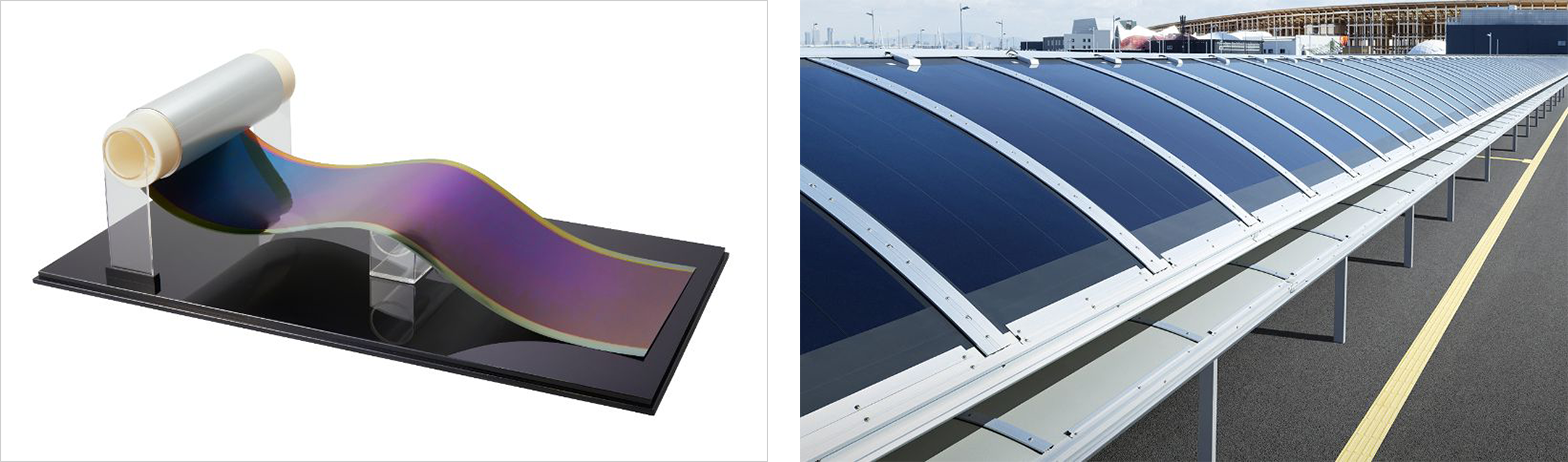

その言葉通り、2020年に積水化学は2030年をターゲットにした長期ビジョンにおいて“Innovation for the Earth”をビジョンステートメントに掲げ、持続可能な社会の実現を目指して社会課題解決への貢献量倍増に着手。2025年には、従来は設置が難しかった壁面などにも適用できるフィルム型ペロブスカイト太陽電池を事業化し、再生可能エネルギーの普及に貢献する予定だ。このほかにも環境問題や社会課題に応える“サステナビリティ貢献製品”の拡大を重要な経営指標として取り組むなど、今まさに全社を挙げて“挑戦”を推進している。

世界トップシェアを誇る積水化学の自動車向け合わせガラス用中間膜の開発にも、挑戦に対するこの姿勢が表れている。開発当初、後発として市場に参入する立場から、高機能・高品質な製品群を磨き上げ、遮音性・遮熱性という新たな機能性を加えて、世界のトップに躍り出た背景には、技術者たちの試行錯誤と地道な挑戦があったのだ。このような技術革新の裏側には、“ラッキーパンチ”のような偶然は存在しない。村上氏は「すべては地道な挑戦の積み重ねだ」と強調する。

その姿勢に、早田選手は深く共感を寄せる。

「私も自分のパフォーマンスを上げるために、卓球台の長さ、スイングスピード、ボールの重さや台の滑り具合まで、すべて物理的に分析してきました。感覚だけでやっていた頃より、論理的に理解したほうがうまくいくことも多かったと思います」

ただし、理論だけでは足りないとも語る。

「最近は“感覚を信じる”ことも大事にしています。どちらか一方だけでは世界一になれません。論理と感性の両方が必要だと感じています」

理論と感覚の双方が必要という早田選手だが、村上氏もビジネスの観点から共感するという。

「組織も同じで、我々の仕事でも情熱と論理性の双方が必要だといわれます。たとえば技術者が結果を出しても、なぜうまくいったのか、逆になぜ失敗したのかを言語化できなければ、再現性がありません。成功や失敗の原因をきちんと言語化し、組織で共有することが本当に大事です。論理性が重要な一方で、理屈だけでは人は動いてくれないので、パッションが必要になる。特に組織を引っ張る立場の人にはその両方が必要だなと感じますね」

「今までの常識にとらわれない。当たり前を疑う姿勢が大切」だと早田選手も同調する。

「技術やフォームも、こうあるべきという固定観念にとらわれず、『なぜそうなのか』を突き詰めて考える。その先に進化があると思います」

勝ち負けを超えて

“幹を太くする”挑戦の価値

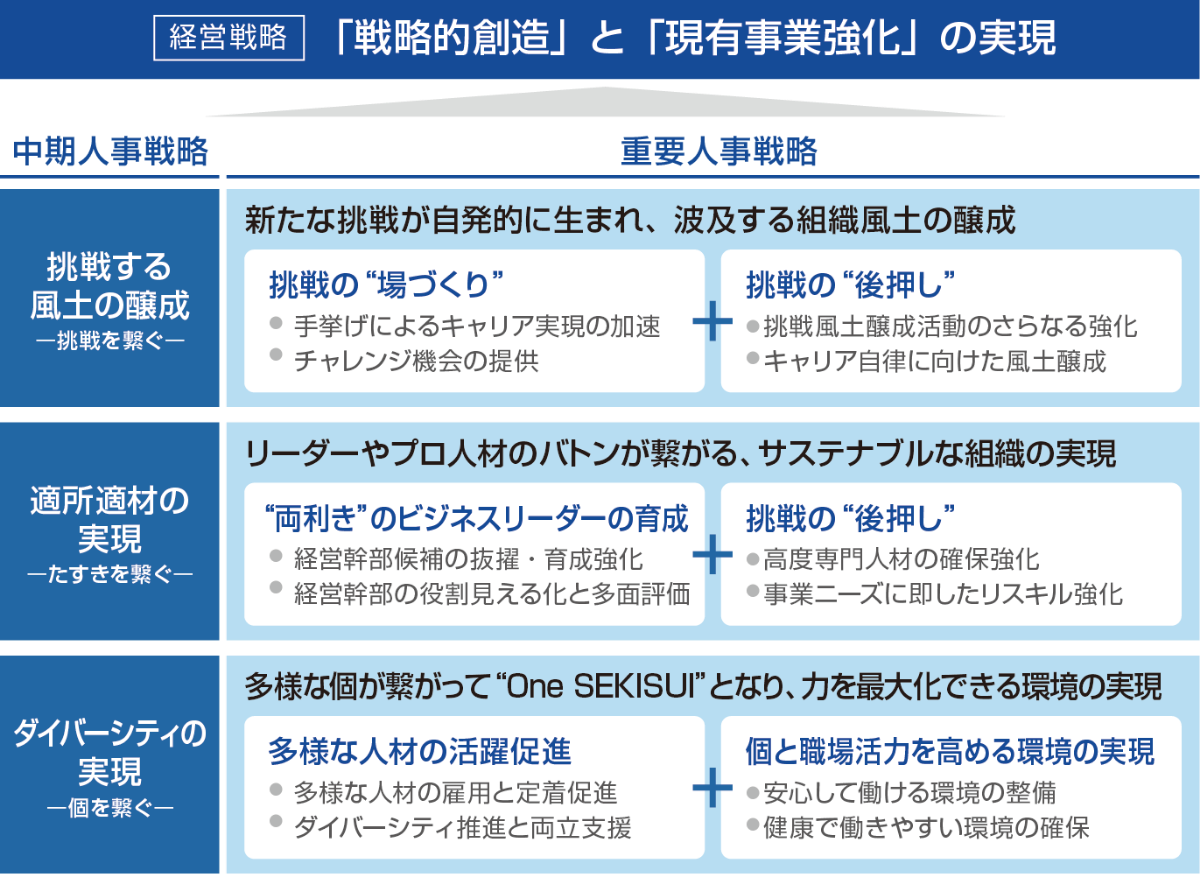

積水化学では、挑戦を組織の原動力として位置付けている。同社は“挑戦そのものを加点評価する”仕組みを人事制度に取り入れ、失敗を恐れず新しいことに挑む文化を育んできた。

「過去の成功体験にとらわれず、“昨日までの自分を一歩越える”ことを従業員に奨励しています。新しいことに取り組むのはエネルギーがかかりますが、そこにこそ進歩が生まれます。社長をはじめ経営陣が『挑戦しよう』『挑戦して失敗しても責めない』というメッセージを発信し続けることで、挑戦が評価される風土が少しずつ定着してきました。人事制度の中でも、上司が『この人はどんな挑戦をしたか』を評価し、結果にかかわらず加点する項目を設けています」(村上氏)

挑戦そのものを評価する考え方には、早田選手が大切にしてきた価値観とも深く重なる。

「私は勝って泣いたことはありますが、負けて泣いたことはほとんどありません。試合前には準備や対策を重ねますが、それが通用しなかったのなら、単に実力が足りなかっただけ。大事なのは、自分が納得できる選択を重ねてきたかどうか。たとえ負けても、試合の中で新しい技術や戦術に挑戦できたなら、前回より成長していると思えます。結果だけを追い求めると、自分の幅を狭めてしまう。だから私は、時には勝ちにこだわらず、自分の幹を太くする期間も大事だと思っています。準備を万全にして試合に挑んでもうまくいかないこともあります。でもそれは失敗ではなくて、“学ぶ機会”を得たということで、次に成功する可能性があるはず。世の中の成功している人って、その5倍も10倍も失敗しているから成功につながったと思います。要は失敗した時に自分と向き合った人が成功し、逃げた人が本当の敗者なのかなと思います」(早田選手)

村上氏もまた、「挑戦は成果ではなく行為そのものが価値を持つ」と語る。両者の姿勢は、異なる舞台に立ちながらも驚くほど似通っている。

「失敗とは、挑戦しなかった状態のことだと思います。やろうとしたことが思い通りにいかなかっただけなら、それは失敗ではなく経験です。そこから学び、次の工夫につなげられるならば、それは経験値の蓄積であり、進化の糧となる。結果が求められる中で、早田選手が自分の幅を広げることを意識されているのは本当に素晴らしい」(村上氏)

積水化学グループは、現在、人事部内にスポーツアセットチームを持ち、早田選手のサポートをはじめ、女子陸上競技部“セキスイフェアリーズ”、アメリカンフットボール“SEKISUIチャレンジャーズ”、パラ陸上の近藤元選手やプロテニスプレーヤーの内山靖崇選手の活躍を支えている。

「我が社は設立当時からスポーツを奨励してきましたが、従業員それぞれの持ち味を生かして得意技を磨き挑戦していくという文化とつながっているのではないかと考えています。普段の業務とは異なるスポーツの場面で輝く社員を見て、会社や仲間に対するロイヤリティは上がるし一体感も強化される。会社がスポーツを支援し、チームを持つことで、従業員の士気も向上します。スポーツで頑張る積水化学の仲間たちを応援し、結果に対する共通の感情を抱くことで得られる一体感が愛社精神を育むきっかけにもなると思います」(村上氏)

「アスリートの立場では、自分たちの活躍が誰か一人の心を変えるきっかけになったら嬉しいといつも思います。注目していただいているからこそ、常に結果を求められたり、プレッシャーもあるのですが、自分が頑張っていることで、応援してくれる方も頑張れるのなら、結果がどうであれ頑張ろうと思えます。会社の中に応援してくださる方がいることで、選手としては最後の最後に大きなパワーになると実感していますね」(早田選手)

挑戦は、必ずしもすぐに成功に結び付くわけではない。しかし、それに向き合う姿勢と積み重ねが、やがて個人や組織の進化を導いていく。挑戦に寛容な文化があるからこそ、人は変化を恐れず、自分の限界を一歩ずつ超えていける。

未来を見据えて

“挑戦”の先にあるもの

「当社グループが目指しているのは、“Innovation for the Earth”。よりよい未来の暮らしのために、自分たちにできる挑戦を続けることは大事です。それが従業員個人の成長につながり、その仕事の成果として積水化学グループがステークホルダー、すなわち世の中や従業員の大切な家族から認められる企業であり続けることを目指したい」そう村上氏は語る。

早田選手も挑戦の歩みを止めない。東京の世界大会の代表落選、そしてパリの世界大会では左手を負傷するという苦難に直面しながらも、彼女は挑戦をやめなかった。

「パリでは左手を負傷しましたが、挑戦を諦めることはまったくなかった。卓球選手にとって手の感覚は本当に大事なので失った部分も多いですけど、すべてを失ったわけではない。怪我を経て、違う自分として生まれ変わり、ロサンゼルスの大会に向けて頑張っていきたいと思っています。過去の自分には戻れないけど、未来の自分はどんどん変えていける。ないものに目を向けるのではなくて、あるものに目を向け、違う武器として伸ばしていくことが大事だと思っています。ここからどんな自分に生まれ変わるのかなって、むしろ楽しみですね。うまくいかない可能性もあるけれど、そう思うほうが楽しいし、やりがいもあります。苦労するほど成功した時の嬉しさは何十倍にも膨れ上がるはず。今日の自分が昨日の自分を超えられるように、頑張っていきたいと思います」

個人の限界を超えるアスリートの挑戦と、社会の期待を背負って技術革新に挑む積水化学の姿。ふたりの言葉に共通していたのは、“成長する力は、挑戦し続ける姿勢から生まれる”という信念だ。自身の弱さと向き合い、なお一歩を踏み出す覚悟。スポーツにもビジネスにも共通するその姿勢は、私たち一人ひとりの挑戦の背中を、きっと力強く押してくれるだろう。