アクリルは体操選手、エポキシはボディビルダー?化学技術をもっと身近に。

公開日:

その開発にはどんな想いや物語があり、

それは地球に暮らす⼈々や社会とどのようにつながっていくのか。

「SEKISUI|Connect with」は、積⽔化学とつながる未来創造メディアです。

化学技術をアスリートになぞらえたら──?

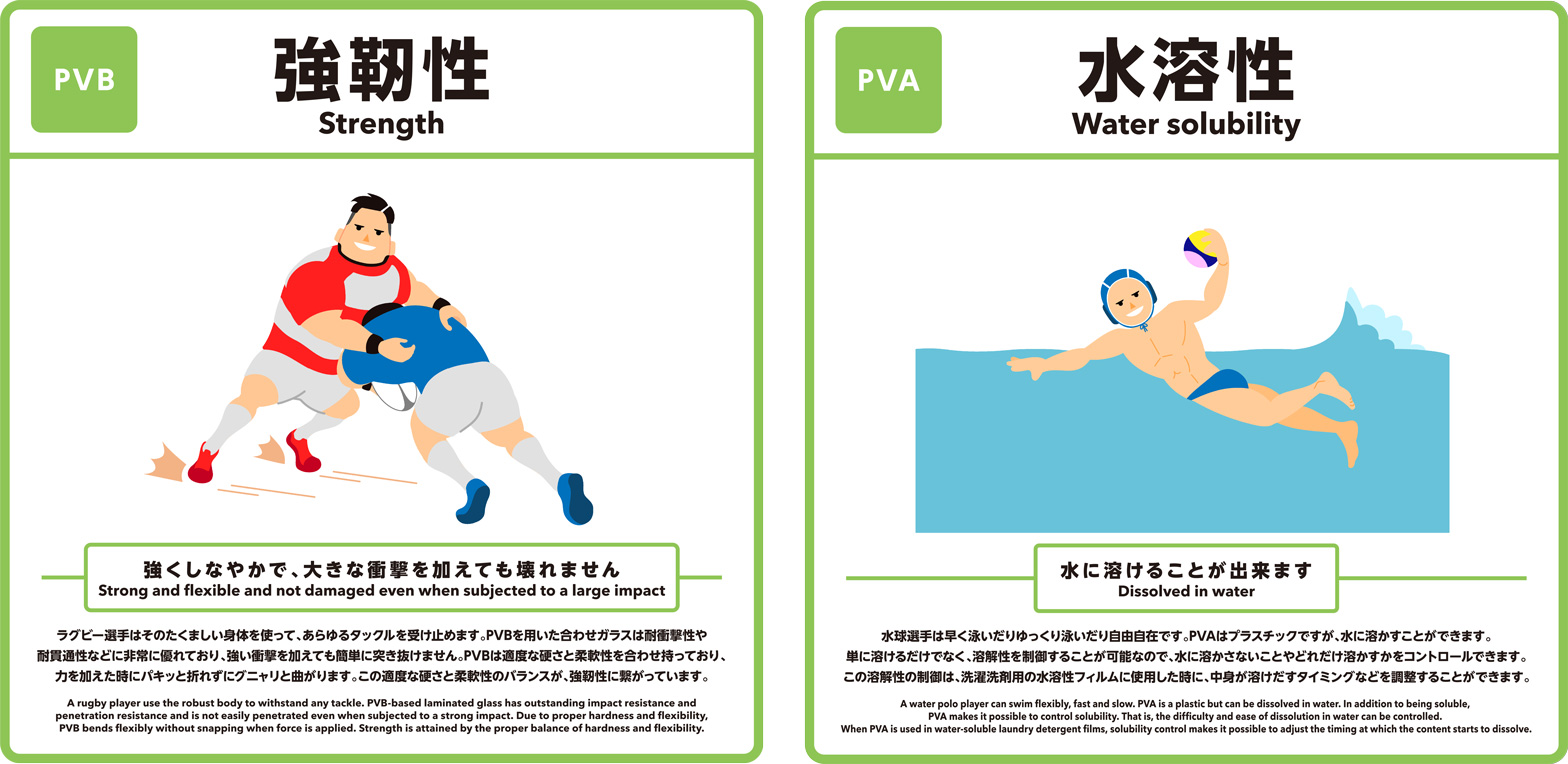

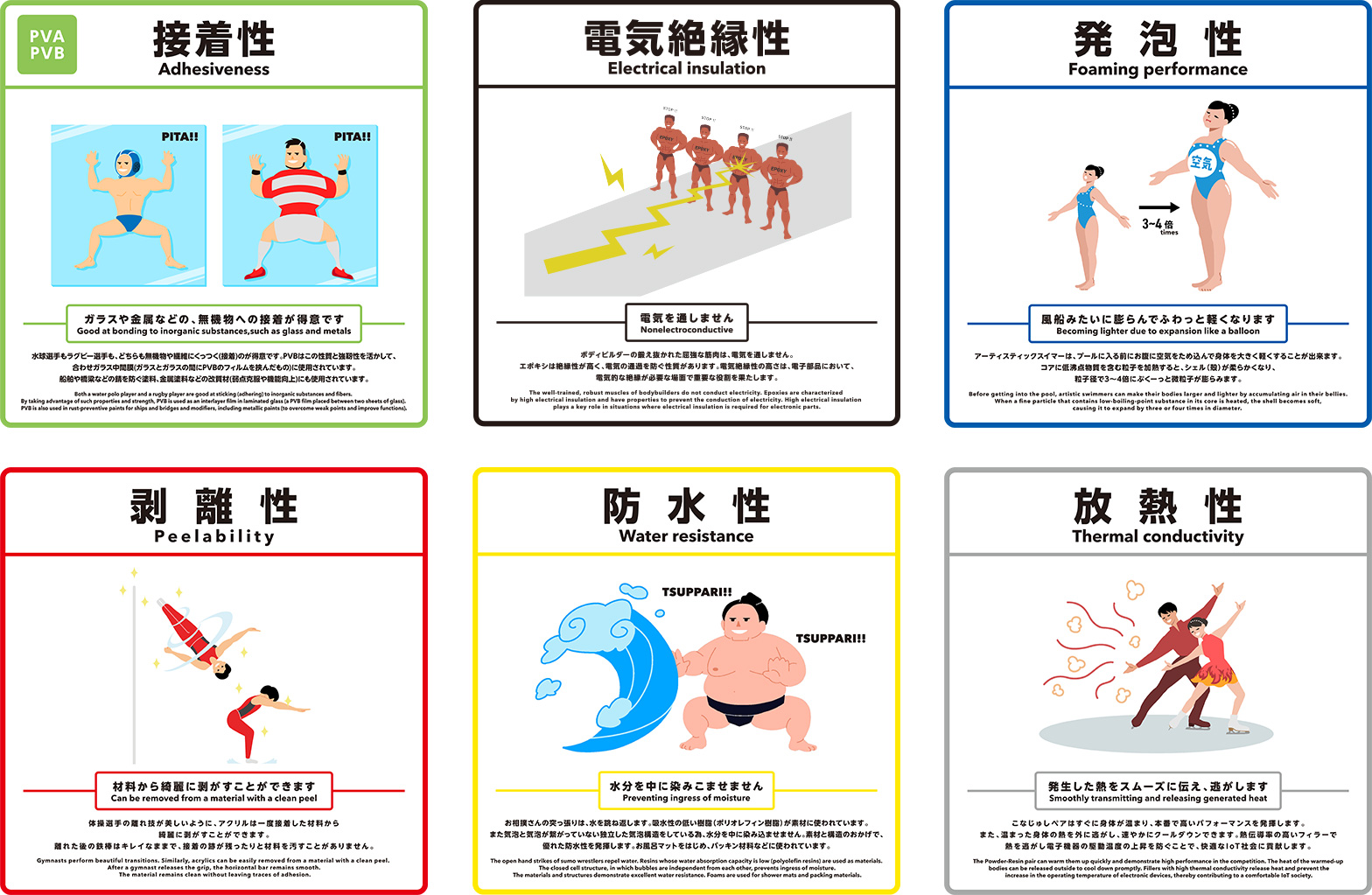

積水化学が制作した『SEKISUI Core Technology Book』は、そんなユニークな発想から生まれた技術紹介の冊子だ。アクリルを体操選手、エポキシをボディビルダーに見立てるなど、技術ごとの特性を競技に重ね、誰にでも直感的に伝わる視覚表現として構成されている。

このアプローチは、社外のデザイナーと研究開発部門の技術者が対話し、試行錯誤を重ねる中でかたちになったもの。技術をどう伝えるかという問いに向き合ったプロジェクトは、水無瀬イノベーションセンター(MIC)を起点に、社内外の共創を拓く場へと広がった。

本記事では、プロジェクトを主導した青木京介と、展示のリニューアルを通じて次のステップを担う金森正恵の言葉を手がかりに、技術をどう伝えるかという探究が、いかに『Core Technology Book』というかたちに結実したのか。その過程と意味をひもといていく。

積水“化学″の技術を知る:積水化学のコア技術を楽しく知ってもらう

化学をスポーツに!? アスリートとして立ち上がる技術たち

水無瀬イノベーションセンター(MIC)──2020年に設立された積水化学 高機能プラスチックスカンパニーの研究開発拠点だ。ここは技術開発の前線であると同時に、社内外の知が交わる「共創の場」としても機能している

展示スペースに足を踏み入れると、まず目に入るのが何冊かの小さな冊子だ。表紙には、さまざまな競技に挑むアスリートたちのイラストが描かれている。タイトルは『SEKISUI Core Technology Book』。手に取り、ページをめくると、体操選手に見立てられたアクリル、ボディビルダーになぞらえられたエポキシ。一般にはイメージしにくい化学の世界が、直感的に捉えられる物語がスタートする。

「私たちは、展示スペースやミーティングエリアを活用しながら、社内外とのオープンイノベーションを日々実践しています。そこで直面したのが、技術をどうわかりやすく伝えるか、という課題でした。それが、私たちのチャレンジになりました」

そう語るのは、MICを拠点にイノベーション推進グループをリードする青木京介。技術の伝え方を見直すチャレンジが、『Core Technology Book』に結実したのだ。水球選手とラグビー選手として描写されるPVAとPVBを青木が解説する。

「PVA(ポリビニルアルコール)は、白い粉状のプラスチック原料でありながら、水に溶けるという特性を持っています。みなさんの身近なところでは、洗濯用洗剤のフィルムに使われています。溶けてなくなる性質から、医療・農業分野などでも応用が進んでおり、環境対応素材としても注目されています。

そして、このPVAを原料に化学的な変成を加えて生まれた素材がPVB(ポリビニルブチラール)。水には溶けなくなりますが、その代わりに高い強靭性を備えており、自動車のフロントガラスや建築用の合わせガラスなどで、ガラスの飛散を防ぐ中間膜として用いられています。衝撃を受けても割れにくく、万が一割れたとしても破片が飛び散らない。そんな『安全を守る素材』として、日々の暮らしを支えているのです」

違いをわかりやすく伝えるため、『Core Technology Book』では、PVAを水中で俊敏に動ける水球選手に、PVBを全身で衝撃を受け止めるラグビー選手に見立てて表現した。スポーツというイメージしやすいフィールドになぞらえることで、対照的な技術の個性と、それぞれの役割が明確に立ち上がってくる。

「同じルーツを持ちながら、化学変化によってここまで性格が変わる。この二つの素材を競技特性に重ねたことで、素材ごとのキャラクターがより印象に残り、抽象的だった技術の個性が、誰にでも直感的に伝わる表現になったと思います」と青木は振り返る。

「積水化学の技術は、私たちの身の回りのさまざまな場所で使われています。こんなところにも積水化学が? と気づいていただくこと。それが技術コミュニケーションの起点であり、結果としてオープンイノベーションへの第一歩にもつながると、私たちは考えています」

技術者とデザイナーのセッションが紡いだ、伝えるかたち

この成果にたどり着くまでには、技術とデザインが交差する、得難い共創のプロセスがあった。

「技術をどうわかりやすく伝えるか」というテーマに向き合う中で、イノベーション推進グループは富士通のデザイン部門との接点を持つ。デザイン思考を軸に利用者視点で課題を捉える姿勢と、構造的なアプローチで問題解決へと導くプロセスは、青木に強い印象を残したという。

「正直、デザイナーはインスピレーションを重んじて仕事をしているという印象がありました。しかし、実際には目的に沿ってしっかりとプロセスを設計し、利用者の視点を起点に考えていくのです。私たちメーカーは、作ったものをどうやって売るかという発想に傾きがちなだけに、ロジカルな進め方に強く引き込まれました」

「本質的な技術紹介にもデザイン思考は使える」。そう確信した青木らは、コア技術の魅力を発信するためのアイデア創出に着手する。3チーム体制でスタートしたプロジェクトでは、すごろく形式で技術の発展をたどる案や、お菓子づくりを化学プロセスに見立てた案など、さまざまなアイデアが持ち寄られた。

そのなかで採用されたのが、「アスリート」という比喩だった。選定にあたっては、「素材の特性が一目で伝わること」「機能の違いを身体性に置き換えられること」などの観点が重視されたという。

このモチーフをもとに、次のフェーズでは具体的な制作が動き出す。各テーマに応じて、技術者とデザイナーがタッグを組み、週1回のセッションを重ねた。プロジェクトに参加していた金森正恵は、その協働のプロセスをこう振り返る。

「用途とベネフィットを記入するフォーマットシートを使いながら、理解をすり合わせていきました。見て、直感的に伝わる技術のかたちについて、技術者の解像度が高まっていきました。そして、デザイナー陣が技術を体験する機会も大きなステップになりましたね」

デザイナーたちは、アクリル系粘着剤を実際に手で触れ、水飴のように糸を引く感触や乾燥後の質感などを体験した。「包装用のクラフトテープの裏に使われている素材です」と説明され、実際に触れると、「おお、糸を引きます」「サラサラな方もありますね」といった反応が自然とこぼれる。

「技術者にとっては当たり前の現象が、初めて触れる側には驚きとして届く──その感覚こそが、伝えるべき体験なのだ、と気づかされました」と金森が振り返ると、青木が続けた。

「技術者もデザイナーも、自由に意見を出し合って、でも最後はちゃんとみんなで納得してひとつの形に仕上げていく。プロセスそのものが、すごく価値のある学びだったと思います」

半年をかけて「どのアスリートに例えるか」を決めるワークを行い、次の半年で具体的な制作に。1年という時間をかけて冊子が完成した。「技術とデザインの共創を成功に終えたキーポイントは?」 そうたずねると、金森が答える。

「MICの技術者たちが、どうやったら伝わるかを考える。デザインの側は、それをどうやったら本質に近づくか、と掘り下げる。この歩み寄りがポイントでした。アイデアと気づき、対話の往復こそが、今回の制作の本質だったのではないでしょうか」

伝える技術のこれから。共創の先に見えるもの

完成した『SEKISUI Core Technology Book』は、社内外で着実に活用の場を広げている。まず、MICの来訪者がほぼ例外なく手に取るファーストインプレッションツールとして活用されている。手応えについて、金森はこう語る。

「Core Technology Bookは、伝える技術をテーマにした第一歩。そして、体験する技術という第二歩に向けた取り組みも、富士通との共創で進みました。2024年6月に公開された新展示では、体験を通じた技術理解をテーマに、見て、触れて、実感できるインタラクティブな要素を取り入れています」

MICは展示エリアを軸にした技術発信と、来訪者とのタッチポイントづくりを進めている。青木は「ブックをPDFでWeb公開してほしいという声も寄せられますが、私たちはあえて紙のアウトプットにこだわりたい」と言葉に力を込めた。

「私たちはMICを、技術を伝えるだけでなく、技術と出会ってもらう場にしたい。だからこそ、この本は実際に手に取ってほしい。デジタルでは伝わらない紙の手触りや色味、表紙の質感など、細部にまで設計の工夫を凝らしました。そこから生まれる驚きや気づき、思いを共有いただくことが、共創の可能性をひらくと信じています」

社内では、新人教育や異動者研修の導入ツールとして活用されており、技術の全体像を把握する起点となっている。加えて、事業部ではブックに登場するモチーフや表現手法を営業資料や顧客向け説明に応用する動きも広がりつつある。

「私たちイノベーション推進グループ、そしてMICでは、どう伝えるか、そして『そもそも何を伝えるべきか』を考える姿勢が根づきつつあります。技術者のマインドセットを変える突破口にもなったかと思います」

こう語り、青木はプロジェクトの成果を総括する。「伝えること」は、技術者にとっても、メーカーにとっても、もはや周辺的な業務ではない。それは技術の可能性を拓き、社会とつながるための、確かな基盤になるのだ。「伝える技術」はいま、共創という土壌に静かに根を張り始めている。